退職後、失業保険(雇用保険の基本手当)の申請をいつまでにすればいいのか、期限を過ぎたらどうなるのかと不安に感じる人は多いでしょう。申請が遅れると、給付を受けられなくなる可能性があるため、制度の仕組みを正しく理解することが大切です。

この記事では、失業保険の申請期限や延長制度、申請が遅れたときの対処法をわかりやすく解説します。2025年4月の制度改正にも対応していますので、最新情報を知りたい方は参考にしてください。

失業保険の申請は退職日の翌日から1年以内が期限

失業保険は、退職日の翌日から1年以内に申請しなければ受け取れません。まずは、「1年」という期限の考え方を正しく理解しておきましょう。

ここから、起算日の基準や申請が遅れたときの影響を順に解説していきます。

参考:厚生労働省「基本手当について」

起算日は「退職日」ではなく「離職日の翌日」

失業保険の受給期間は、離職日の翌日から1年間です。この期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても基本手当を受け取れません。

離職日は会社から交付される「離職票」に記載された日付(被保険者資格を喪失した日)を基準にします。受給期間はその翌日からカウントされるため、まずは離職票で日付を確認しておきましょう。

期限を過ぎると原則受給できない理由

受給期間内に申請しないと、失業手当は「時効消滅」となり受給できません。制度の目的は、早期の再就職を支援することにあるため、期間を過ぎると資格そのものが失効してしまうのです。

また、1年以内に申請しても、手続きが遅れると待期期間や給付制限の影響で実際の支給が後ろ倒しになります。できるだけ早めに行動することが、確実に受給するための基本です。

早めに申請したほうが得になる3つのポイント

失業保険の申請は、早めに行うほどメリットがあります。

主な理由は次の3つです。

- 給付の開始が早まる

申請が遅れるほど、最初の振り込み時期も後ろにずれます。退職後すぐに申請しておけば、生活の空白期間を短くできます。 - 延長申請などの手続きに余裕が持てる

病気や介護、出産などで働けない期間が生じても、早めの申請なら特例対応を取りやすくなります。余裕をもって準備できる点が大きな安心につながります。 - 再就職活動をスムーズに始められる

ハローワークの職業紹介や再就職支援を、早期から利用できるのもメリットです。就職先が早く決まれば、再就職手当などの別制度を受け取れる可能性もあります。

申請から支給までの流れと手続きスケジュール

失業保険の申請には複数の段階があり、それぞれに期限があります。

まずは全体の流れを押さえておきましょう。

退職後の基本スケジュールを確認

失業保険の申請から給付までには、いくつかの段階があります。ここで全体の流れを把握しておくと、手続きの見通しが立てやすくなります。

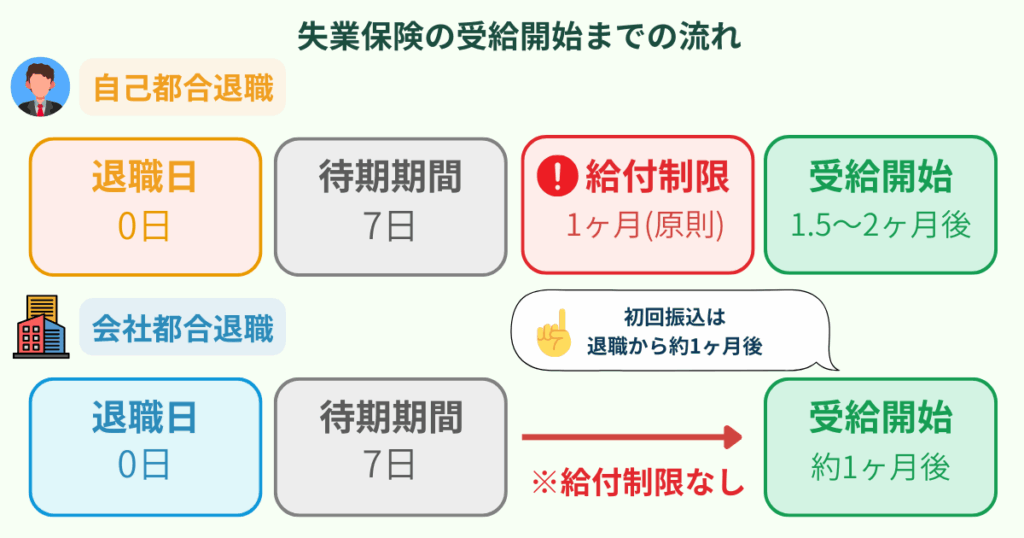

まず、退職後にハローワークで「求職申込み」と「受給資格の決定」を行います。そして手続きが完了した翌日から、7日間の「待機期間」が始まります。この期間は、実際に失業状態であるかを確認するためのものです。

自己都合で退職した場合は、待機期間のあとに1か月の「給付制限期間」が設けられます(2025年4月以降は原則1か月に短縮)。この期間が過ぎると、初回の「失業認定」が行われ、支給が始まります。

退職から初回の振り込みまでには、通常1〜2か月ほどかかるのが一般的です。そのため、退職後はなるべく早めに申請を行うことが、スムーズな受給につながります。

求職申込み〜初回認定までの手続き一覧

ハローワークで行う主な手続きと必要書類は以下の通りです。

| 手続きの段階 | 目安時期 | 主な必要書類 |

|---|---|---|

| 求職申込み・受給資格決定 | 離職後できるだけ早く | 離職票、本人確認書類、マイナンバー確認書類、証明写真、印鑑、通帳 |

| 雇用保険説明会 | 指定された日時 | 雇用保険受給資格者のしおり |

| 初回の失業認定日 | 指定された日時 | 失業認定申告書 |

手続きを済ませてから7日間の待機期間があり、自己都合退職ではさらに給付制限が加わります。これらを含めると、実際に支給が始まるのは退職から1〜2か月後になるケースが一般的です。

2025年改正後のスケジュール変更点

2025年4月1日以降に離職した人は、自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮されました。ただし、過去5年間に3回以上自己都合退職を繰り返している場合は、従来どおり3か月の給付制限が適用されます。

再就職手当を受ける場合は、短縮後も、「待期満了後1か月以内にハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者を通じて就職する必要がある」という条件は継続します。改正後はスケジュールが全体的に早まるため、申請のタイミングを逃さないよう注意しましょう。

参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(PDF)」

参考:厚生労働省「再就職手当のご案内(PDF)」

期限を過ぎそう・過ぎたときの対処法

申請が遅れても、条件によってはまだ間に合う場合があります。

ここでは、期限を判断する基準や延長の方法、期限後に利用できる制度を紹介します。

「まだ間に合うか?」を判断する3つの基準

申請できるかどうかを確認する際は、次の3点を目安にしましょう。

- 離職日の翌日から1年以内かどうか

- 病気・出産・介護などの「やむを得ない理由」があるか

- 離職票など必要書類がそろっているか

1年以内であれば、今からでも申請すれば受給対象となります。

1年を過ぎている場合でも、やむを得ない理由があれば延長が可能です。

延長できる場合の手順と必要書類

受給期間は、事情によって最大3年間延長でき、元の1年と合わせて最長4年間となります。

延長申請は、働けなくなった日の翌日から起算して31日目以降、1か月以内に行うのが原則です。ただし、回復や育児など事情によっては、基準日が異なる場合があります。

| 理由 | 申請期限の目安 | 主な必要書類 |

|---|---|---|

| 病気・けが | 働けなくなって31日目から1か月以内 | 延長申請書、離職票、医師の診断書 |

| 妊娠・出産・育児 | 同上 | 延長申請書、離職票、母子手帳の写し |

| 親族の介護 | 同上 | 延長申請書、離職票、介護証明書類 |

原則として期限を過ぎると受理されませんが、やむを得ない事情が証明できる場合は、相談のうえ例外的に認められることもあります。

迷ったら、まずはハローワークに相談してみましょう。

離職票が届かない・会社対応が遅いときの仮手続き

離職票が届かず申請できない場合は、ハローワークで「仮手続き」が可能です。

▼仮手続きの流れ

- 本人確認書類(運転免許証など)と印鑑、会社名がわかる資料を持参してハローワークへ行く

- 離職票が届かない事情を説明する

- ハローワークが会社に連絡を取り、発行を促す

仮手続きを行っても、離職票が提出されるまでは正式な受給資格が確定しません。

地域によっては、仮受付後に一部の待期期間を進められる場合もありますが、原則として離職票の提出が必要です。

期限を過ぎてしまった場合の代替支援策

受給期間の延長ができず、期限を完全に過ぎてしまった場合でも、他の公的支援制度を利用できる場合があります。

| 制度名 | 内容 |

|---|---|

| 住居確保給付金 | 家賃の一部を自治体が家主に直接支払う(収入・資産要件あり) |

| 生活福祉資金貸付制度 | 低所得者や失業者に生活費を無利子・低利で貸付 |

| 職業訓練受講給付金 | 雇用保険を受給できない人が職業訓練中に月10万円を受給(教材費は自己負担) |

条件は制度ごとに異なるため、まずは役所やハローワークで相談してみてください。

参考:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要」

参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」

参考:厚生労働省「職業支援・給付金などについて知る|ハロトレ特設サイト」

申請前に確認したいチェックリスト

ハローワークでの申請をスムーズに行うため、事前に必要なものを確認しておきましょう。

- 離職票1・2が手元にある

- 離職日の翌日から1年以内である

- マイナンバー確認書類を持参できる

- 本人確認書類(免許証・保険証など)がある

- 証明写真2枚(3.0cm×2.5cm)を用意している

- 印鑑(認印で可)を準備している

- 本人名義の通帳またはキャッシュカードを持っている

- 延長申請を行う場合は診断書や証明書類を持参している

ハローワークは地域ごとに管轄が決まっています。自分の住所を管轄する窓口を事前に確認しておくと安心です。

まとめ

失業保険の申請期限は、離職日の翌日から1年間です。2025年4月以降は、自己都合離職の給付制限期間が1か月に短縮されましたが、反復離職者は3か月のままです。

病気や出産・介護などのやむを得ない事情がある場合は、最大3年間の延長が認められます。延長できない場合でも、住居確保給付金や職業訓練受講給付金などの制度を活用できることがあります。

手続きは複雑に感じるかもしれませんが、重要なのは「期限内にハローワークへ行くこと」です。「もう遅いかもしれない」と感じたときこそ、早めに相談することが安心につながります。