失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取る際には、「どのような理由で会社を辞めたか」が大きな判断基準になります。一般的には「会社都合退職」と「自己都合退職」に分けられますが、その中間に位置する「特定理由離職者」という制度が存在します。

これは形式的には自己都合退職であっても、やむを得ない事情があると認められた場合に適用され、自己都合よりも有利な条件で失業保険を受給できる仕組みです。

この記事では、特定理由離職者の定義や、該当事例・メリット・申請手続き・不認定時の対応について解説します。

特定理由離職者とは?基礎知識と他の区分との違い

特定受給資格者・特定理由離職者とは、病気や妊娠・出産、介護、配偶者の転勤などやむを得ない事情で退職した人を指します。自己都合退職よりも条件が優遇され、給付制限がなく、国保や住民税の軽減措置を受けられる場合があります。

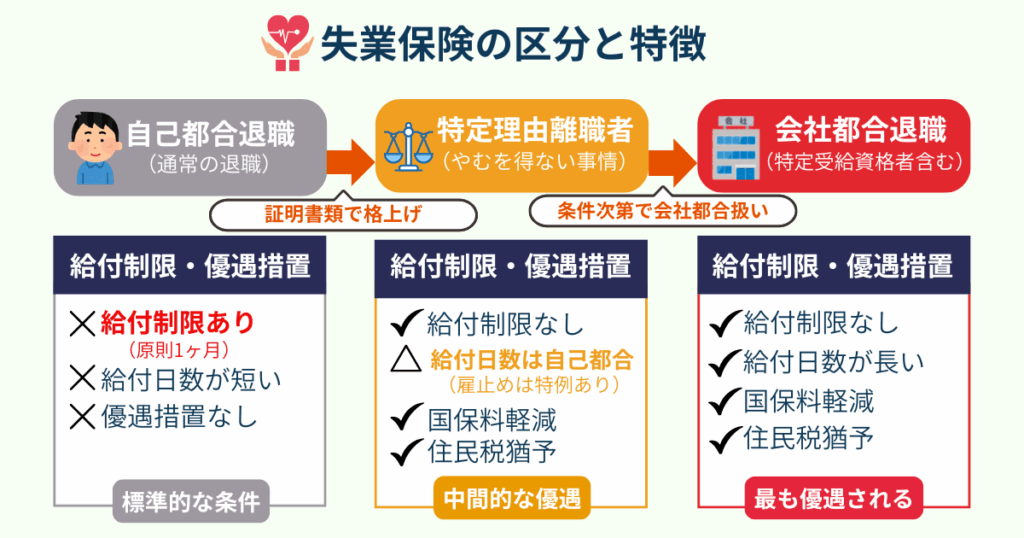

区分の違いは、次の通りです。

| 区分 | 給付制限 | 給付日数 | 保険料・税の優遇 |

|---|---|---|---|

| 会社都合退職(含む特定受給資格者) | なし | 年齢・加入期間により長め | 国保軽減・住民税猶予あり |

| 特定理由離職者 | なし | 原則は自己都合と同じ(雇止めは特例あり) | 国保軽減・住民税猶予あり |

| 自己都合退職 | 原則1ヶ月(条件によっては3ヶ月) | 年齢・加入期間に応じ決定 | 優遇なし |

参考:厚生労働省「雇用保険制度の概要」

特定理由離職者に該当する具体例

特定理由離職者に認められるには、厚生労働省が定める要件に該当する必要があります。

ここでは、主な事例を整理します。

契約満了や更新拒否

契約社員や派遣社員で「更新の可能性あり」と明示され、本人も更新を希望していたのに契約が更新されなかった場合は特定理由離職者に該当します。

ただし、3年以上継続して契約更新を受けていたのに更新されなかった場合は「特定受給資格者」として会社都合扱いになります。

逆に、契約書に「更新なし」と明記されていた場合や、本人が更新を望まなかった場合は自己都合です。

健康・妊娠・介護など家庭事情

家庭の事情で働き続けるのが難しくなった場合も、特定理由離職者に認められる可能性があります。

代表的なケースは以下の通りです。

病気やケガによる退職

医師から「就業困難」と診断された場合には、診断書を添えて申請することで特定理由離職者として認められます。

妊娠・出産による就業困難

妊娠や出産が理由で働けないケースも対象です。この場合は特定理由離職者に該当するほか、雇用保険法20条に基づき受給期間延長の手続きを行えば、給付を後ろ倒しにできます。

育児との両立ができない場合

保育園に入れず育児と仕事の両立が難しいと判断されるときも、特定理由離職者として扱われます。入所不承諾通知書など、客観的な証明書類の提出が欠かせません。

家族の介護が必要な場合

介護は「同居していなければならない」という誤解がありますが、実際には別居でも対象になる場合があります。常時の看護や介護が必要であると証明できれば認定され、要介護認定や医師の意見書などの資料が必要です。

転居や通勤困難など生活上の理由

結婚や配偶者の転勤に伴う転居で、通勤が困難になる場合が対象です。

会社の移転や公共交通機関の廃止によって通勤が実質的に不可能になった場合も該当します。反対に、自己判断による引っ越しは対象外です。

参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

自分は該当する?判断チェックリスト

「自分のケースが特定理由離職者に当たるのか分からない」という方は、判断の流れを押さえておきましょう。

特定理由離職者に当てはまるか確認する手順

まず、倒産や解雇といった会社都合に当てはまるかを確認します。該当すれば特定理由離職者ではなく、会社都合退職です。

次に、自己都合であっても「健康」「育児」「介護」「転居」などの正当な理由があるかを見ます。さらに、それを証明する診断書や転勤辞令などが揃っているかが判断の決め手になります。

注意が必要なグレーゾーン

妊娠や介護は注意が必要です。妊娠そのものでは対象にならず、医師が就業困難と判断した場合に限定されます。介護も、証明が弱ければ認められない可能性があります。

契約更新の場合も、契約書に「更新の可能性なし」と明記されていれば対象外です。転居も配偶者の転勤などやむを得ない理由がなければ対象外となります。

判断が難しいときは、事前にハローワークで確認するのが安心です。

特定理由離職者になるメリット

特定理由離職者に認定されると、自己都合よりも有利な条件で失業保険や関連制度を利用できます。

給付制限がなくすぐに失業保険がもらえる

自己都合退職では原則1ヶ月(一定条件で3ヶ月)の給付制限が設けられています。ただし、教育訓練を受講する場合は、給付制限が免除される特例が設けられています。

一方、特定理由離職者は給付制限がなく、待期7日後から支給が始まります。退職直後の生活費を早期に確保できるのは大きなメリットです。

自己都合より有利な給付日数

基本的には、特定理由離職者の給付日数は自己都合退職と同じです。ただし「雇止め」に限っては特例が設けられています。

2009年4月1日から2027年3月31日までに離職した場合に限り、特定受給資格者(会社都合退職扱い)と同じ給付日数が認められます。

年齢や被保険者期間に応じて、通常より長期の給付を受けられる可能性があります。

国保・住民税の減免など関連制度の優遇

特定理由離職者は国民健康保険料の軽減対象です。

前年所得を30/100として計算する特例があり、65歳未満で、離職理由コード「23・33・34」(特定理由離職者)や「11・12・21・22・31・32」(特定受給資格者)が付与されている場合に適用されます。

さらに、多くの自治体では、住民税の減免や猶予制度も利用可能です。

| 項目 | 自己都合退職 | 特定理由離職者 | 会社都合退職 |

|---|---|---|---|

| 給付制限 | 原則1ヶ月(条件で3ヶ月) | なし | なし |

| 給付日数 | 年齢・期間で決定 | 原則同じ(雇止めは特例あり) | 長めになりやすい |

| 国保・住民税 | 優遇なし | 軽減・猶予あり(離職理由コード必要) | 軽減・猶予あり |

参考:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

申請手続きと必要書類

特定理由離職者として認定されるには、証拠書類を揃えてハローワークで申請する必要があります。

参考:厚生労働省「基本手当について」

申請の流れ(退職~ハローワーク認定まで)

退職後に離職票を受け取り、ハローワークで求職申込みを行います。

このとき「特定理由離職者に当たる可能性がある」と申告し、証明書類を提出します。

内容が審査され、認められた場合には受給資格者証へ反映される仕組みです。

ケース別必要書類

特定理由離職者として認定されるには、離職の理由を裏付ける証明書類をハローワークに提出する必要があります。

状況によって求められる書類は異なるため、以下に代表的なケースを整理しました。

| 理由 | 必要書類 |

|---|---|

| 健康上の理由 | 医師の診断書(就業困難の明記) |

| 妊娠・出産 | 母子健康手帳、医師の意見書 |

| 育児 | 保育所の入所不承諾通知書 |

| 介護 | 要介護認定証、医師の意見書、住民票 |

| 転居 | 配偶者の転勤辞令、賃貸契約書、住民票 |

| 契約更新拒否 | 契約書(更新可能性の記載)、更新希望を示す記録 |

これらは一例であり、実際には状況に応じて追加資料を求められる場合もあります。

特に健康・介護・育児といった家庭事情に関する理由は、「第三者の証明」があるかどうかが認定の分かれ目になる点に注意してください。

離職票で確認すべきポイント

離職票には退職理由や雇用期間、賃金額などが記載されています。

内容に誤りがあれば、給付制限や給付日数に直結するため必ずチェックしましょう。

もし自己都合と記載されていても、証拠資料を提出すれば特定理由離職者として認められる場合があります。

認定されなかった場合の対応

証明不足や記載ミスなどで特定理由離職者に認められない場合もあります。

その際の対応も押さえておきましょう。

不認定のよくある理由

特定理由離職者として申請しても、認定されないケースがあります。多くは提出書類や記録の不備が原因です。

医師の診断書や転勤辞令などの証明が不足していたり、離職票に「自己都合」と記載されて実際の事情と食い違っていたりすると、不認定になりやすい傾向があります。

また、契約更新を希望した事実を示す証拠がない場合や、手続きが遅れて、受給期間(原則1年)を過ぎてしまった場合も同様です。

▼代表的な不認定理由

- 証明書類が不十分または曖昧

- 離職票の記載内容と実際の事情が食い違う

- 契約更新希望の証拠がない

- 手続きが遅れ、時効を過ぎた

不服申し立て・再審査の流れ

不認定に納得できない場合は、都道府県労働局長に対して審査請求(3ヶ月以内)ができます。

さらに、審査請求で決定がないまま3ヶ月が経過した場合や、不服がある場合は、労働保険審査会に再審査請求(2ヶ月以内)を行うことが可能です。

社会保険労務士に相談すれば、必要な書類や申立書の作成をサポートしてもらえます。

まとめ

特定理由離職者は、自己都合退職の中でもやむを得ない事情がある人を救済する仕組みです。給付制限なしで失業保険が受けられ、国民健康保険料や住民税の負担も軽くなる可能性があります。

ただし、認定には診断書や転勤辞令、契約書などの証拠が必須です。準備不足のまま申請すると不認定になる恐れがあるため、早めにハローワークで相談しながら書類を揃えることが重要です。

万が一不認定となっても、不服申立てや再審査制度を活用できます。退職を控えている方は、自分が対象になるかを確認し、必要な手続きを踏んで生活を安定させましょう。