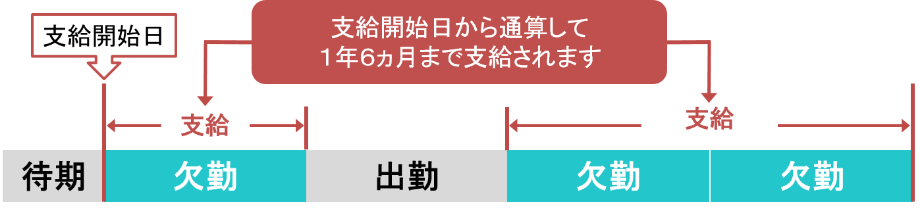

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月までです。2022年1月の法改正により、実際に休んで受給した日数の合計が1年6ヶ月分に達するまでというルールに変わったため、一時復職から再発した場合でも復職期間はカウントされず支給期間が温存されます。

この記事では、傷病手当金の支給期間、通算ルールへの変更内容、延長の可否、退職後の受給条件、ケース別のカウント例、支給期間が終わった後の選択肢まで解説します。

傷病手当金の支給期間は「最長1年6ヶ月」

画像引用元:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

傷病手当金は、病気やケガで働けない間の生活を支えるための公的な制度です。この手当を受け取れる期間は、支給開始日から「通算して」最長1年6ヶ月までと定められています。

「休職が続く限りずっともらえる」わけではなく、支給される日数には上限(1年6ヶ月分=約548日分)がある点に注意が必要です。

例:2025年1月1日に支給開始 → 2026年6月30日までが最長受給期間

傷病手当金の支給期間は「休んだ日数の通算」に変更された

傷病手当金の支給期間は、2022年1月1日の法改正によりルールが大きく改善されました。

以前(〜2021年): 支給開始日からカレンダー通りに1年6ヶ月(暦日)でした。途中で復職しても、その復職期間も1年6ヶ月のカウントに含まれてしまい、受給期間が残っていても再休職した際にもらえないケースがありました。

現在(2022年1月〜): 支給開始日から「通算して」1年6ヶ月に変更されました。

| 状況 | 支給期間の扱い |

|---|---|

| 休職が途切れず続く | 休んだ日数がそのまま1年6ヶ月に達するまでカウントされる。 |

| 一時復職→再発 | 支給期間は「通算」扱い。復職していた期間はカウントがストップし、支給期間が温存。再発して再び休んだ日から、残りの期間分の支給が再開される。 |

| 病名が変わった | 以前の病気とは医学的に関連がないと判断された場合、原則として新しい傷病として扱われ、新たに通算1年6ヶ月の支給期間が設定される可能性があります。 |

「支給開始日からの1年6ヶ月間」という期限ではなく、「実際に休んで受給した日数の合計が1年6ヶ月分」に達するまで、というルールに変わったと理解することが重要です。

傷病手当金の支給期間の延長はできる?原則は「できない」

傷病手当金の支給期間は、通算1年6ヶ月が上限であり、これを超えて延長することは原則としてできません。ただし、以下のような例外的なケースでは、結果として受給期間が延びる(または再設定される)ことがあります。

- 病気が完全に治癒し、相当期間後に「別の病気」として発症した場合

例えば「うつ病」で通算1年6ヶ月を受給し終わった数年後に、全く別の病気として「がん」を発症した場合は、その「がん」の療養に対して新たに通算1年6ヶ月の支給期間が設定されます。

ただし、前の病気と医学的に関連がある(相当因果関係がある)と健康保険の組合側(保険者)に判断された場合、例えば「がん治療のストレスが原因でうつ病を併発した」ようなケースでは、同一の傷病として扱われ、期間が通算(リセットされない)となる場合もあります。

- 公務員など特別な制度を持つ職種

会社員が加入する「健康保険(協会けんぽ等)」ではなく、公務員が加入する「共済組合」の場合、傷病手当金(に相当する制度)の支給期間が1年6ヶ月以上(例:最長3年など)であったり、独自の延長規定が設けられていたりする場合があります。

民間企業に勤務する会社員の場合、基本的には「1年6ヶ月が上限」と捉え、延長はできない前提で、期間満了後の生活設計(後述する「障害年金」など)に切り替える準備を進める必要があります。

退職後でも傷病手当金を受け取れる期間は?

退職後も、支給開始日から通算1年6ヶ月の範囲内であれば、期間が満了するまで継続して受給できます。ただし、在職中の状況によって受給できるかどうかが決まります。

| 条件 | 内容 |

|---|---|

| 退職日時点で傷病手当金を受給中(または受給できる状態) | ○ 継続可能 (ただし、退職日までに被保険者期間が継続1年以上あり、かつ退職日に出勤しないことが必須) |

| 退職日までに4日以上休業しているが、退職日に復職・出勤した | × 対象外 (退職日に出勤すると「労務不能」とみなされず、継続給付の権利を失います) |

| 退職後に新たに発症した病気 | × 対象外 (あくまで在職中から継続している傷病の療養が対象です) |

退職後に傷病手当金を受け取るためには、「退職日に出勤しないこと」が絶対条件です。

たとえ数時間、挨拶や私物の整理、鍵の返却のためだけに出勤しても、法律上「その日は労務可能であった」とみなされ、退職後の継続給付の権利をすべて失う危険性があります。退職日は必ず欠勤扱い(有給休暇も可)にしてもらうよう、会社と事前に調整することが非常に重要です。

退職後もらえる期間は、「退職日から新たに1年6ヶ月」ではありません。あくまで、在職中に支給が開始された日から「通算して1年6ヶ月」の、残りの日数分が支給される、という意味です。

傷病手当金の支給期間のカウント例【ケース別】

傷病手当金の支給期間のカウント例をケース別に紹介します。

※2022年1月1日以降の「通算」ルールに基づいたカウント例です。

| ケース | 休職状況 | 支給期間 | 支給期間の扱い(通算ルール) |

|---|---|---|---|

| ずっと休職 | 継続して休職 | 2025/1/1 〜2026/6/30 | 支給開始日からカレンダー通り1年6ヶ月後。通算548日分に達するため |

| 3ヶ月休職→復職→再発 | 2025/1/1~3/31まで3ヶ月(約90日)受給。 ↓ 2025/4/1~9/30まで6ヶ月復職。 ↓ 2025/10/1に同じ病気で再発し休職。 | 2025/1/1 〜2026/12/31頃 | 復職した6ヶ月間はカウントが止まる。 残日数[548-90=458日]の支給が10/1から再開され、約1年3ヶ月後の2026年12月末頃に満了となるため |

| 病名変更 (胃潰瘍→うつ病) | 胃潰瘍で6ヶ月(約180日)受給。 ↓ 2025/10/1から「うつ病」で再度休職開始。 | 2025/1/1 〜2027/4/3頃 | うつ病が別傷病と診断された場合。 待期3日[10/1~10/3]を経て、10/4から新たに通算1年6ヶ月[548日]の支給が始まり、2027年4月頃に満了となるため |

傷病手当金の支給期間が終わった後の選択肢

傷病手当金の支給期間(通算1年6ヶ月)が満了しても、まだ働ける状態にない場合、次の支援制度への移行を検討する必要があります。「1年6ヶ月で終了=全ての支援が終わり」というわけではありません。

病気やケガによって長期的に生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取れる、最も重要な生活補償となる年金です。原則として、その病気で初めて病院にかかった日(初診日)から1年6ヶ月が経過した時点で、定められた障害等級に該当する場合に申請できます。

傷病手当金の受給中から、期間満了と同時に申請できるよう、主治医や年金事務所、社会保険労務士などに相談し、準備を進めておくことが重要です。

参考:日本年金機構「障害年金」

これは、「働ける状態」に回復したものの、会社を退職し、次の仕事を探す(求職活動をする)場合に受け取れる手当です。傷病手当金(働けない状態)とは同時受給できません。

なお、働けない期間(傷病手当金受給中)は、必ずハローワークで失業給付の「受給期間の延長手続き」を行ってください。これを行わないと、退職から1年以内に失業給付を受け取れず、権利が消滅してしまいます。

参考:ハローワーク インターネットサービス「基本手当について」

資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障する、最後のセーフティネットとなる制度です。

他の公的支援が受けられず、一時的に生活費に困窮した場合、各市区町村の社会福祉協議会が窓口となり、無利子または低利子で生活費の貸付が受けられる可能性があります。

参考:全国社会福祉協議会「生活福祉資金」

「1年6ヶ月で終了=支援が終わり」ではなく、傷病手当金の受給中から、次の支援制度へスムーズに移行する流れ(特に障害年金や失業給付の延長手続き)を意識し、主治医や専門機関に相談を始めておくことが大切です。

まとめ

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月までと定められています。休職が続く限りずっともらえるわけではなく、支給される日数には上限があります。

2022年1月1日の法改正により、支給期間は休んだ日数の通算に変更されました。以前は支給開始日からカレンダー通りに1年6ヶ月で途中で復職しても復職期間も1年6ヶ月のカウントに含まれましたが、現在は実際に休んで受給した日数の合計が1年6ヶ月分に達するまでというルールです。休職が途切れず続く場合は休んだ日数がそのまま1年6ヶ月に達するまでカウントされ、一時復職から再発の場合は復職していた期間はカウントがストップし支給期間が温存されます。

支給期間の延長は原則できません。ただし、病気が完全に治癒し相当期間後に別の病気として発症した場合や、公務員など特別な制度を持つ職種では例外的に受給期間が延びることがあります。

退職後も、支給開始日から通算1年6ヶ月の範囲内であれば期間が満了するまで継続して受給できます。条件は、退職日時点で傷病手当金を受給中または受給できる状態、退職日までに被保険者期間が継続1年以上、退職日に出勤しないことです。退職日に出勤すると労務不能とみなされず継続給付の権利を失います。

支給期間が終わった後の選択肢として、障害年金、失業給付、生活保護、生活福祉資金貸付制度があります。傷病手当金の受給中から次の支援制度へスムーズに移行する流れを意識し、主治医や専門機関に相談を始めておくことが大切です。