退職を控えると、「退職金はもらえるのか」「失業手当との違いは?」「両方受け取れるのか」といった疑問を抱く人は多いでしょう。実際、退職給付金と失業手当(雇用保険の基本手当)は支給元も目的も異なる制度で、条件を満たせばどちらも受け取りが可能です。

ただし、手続きの順番や受給期間・移換期限を誤ると、支給が遅れたり受け取れなくなったりするおそれがあります。

この記事では、2025年4月の制度改正を踏まえて、両者の違い・受給条件・手続きの順番をわかりやすく解説します。

結論|退職給付金と失業手当は「別制度」だが、両方もらえる

退職を考え始めると、「退職金はもらえるのか」「失業手当も受け取れるのか」といったお金の不安を感じる人が多いでしょう。結論として、「退職給付金」と「失業手当」はまったく別の制度であり、条件を満たせばどちらも受け取れます。

大きな違いは、支払い元にあります。退職給付金は、これまで勤めてきた会社から支払われるお金です。一方、失業手当は国(ハローワーク)から支給される雇用保険の給付金です。したがって、会社から退職金を受け取っても、失業手当が減額されたり支給対象外になったりすることはありません。

退職後に受け取れるお金は、この2つが中心です。ただし、病気やケガで働けない場合に支給される「傷病手当金」など、一部の給付金とは同時に受け取れない場合があります。

退職給付金と失業手当の基本を比較

退職給付金と失業手当は、目的も仕組みもまったく異なります。違いを理解しておくことで、退職後にどの手続きをどの順に進めるべきかが明確になるでしょう。

ここでは、それぞれの制度の仕組みを解説します。

退職給付金の仕組み

企業が従業員の功労をねぎらい、勤続への対価として支払うお金です。支給額は勤続年数や退職時の給与、会社の退職金規程などに基づいて計算されます。

退職給付制度には、退職一時金のほか、企業年金などさまざまな形態があります。

主な制度は以下の通りです。

- 退職一時金制度:退職時にまとめて支払われる方式

- 確定給付企業年金(DB):企業が将来の給付額を保証する制度

- 企業型確定拠出年金(DC):企業が掛金を拠出し、従業員が自ら運用する制度

- 中小企業退職金共済(中退共):中小企業を対象とした国の共済制度

「自分の会社に退職金がない」と思っていても、上記の制度に加入しているケースは少なくありません。まずは就業規則や退職金規程を確認し、自分がどの制度に該当するかを確かめておきましょう。

参考:厚生労働省「退職給付(一時金・年金)制度」

参考:厚生労働省「確定給付企業年金制度」

参考:厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」

参考:厚生労働省「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」

失業手当の仕組みと条件

失業手当(雇用保険の基本手当)は、雇用保険に加入していた人が退職後の一定期間、生活を安定させながら再就職を目指すために支給される公的給付です。一般に「失業保険」とも呼ばれています。

受け取るためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

- ハローワークで求職の申し込みを行い、積極的に就職しようとする意思があること

- いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があること

- 離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上(会社都合や特定理由離職者は1年間に6か月以上)あること

また、支給開始時期は離職理由によって異なります。倒産や解雇などの特定受給資格者、あるいはやむを得ない理由で退職した特定理由離職者は、7日間の待機期間終了後すぐに支給対象となります。

一方、一般の自己都合退職者には、7日間の待機期間に加え原則1か月の給付制限期間※があります。

※2025年4月の改正で給付制限は原則1か月に短縮されましたが、懲戒解雇や正当な理由のない自己都合退職など一部のケースでは2か月となります。

参考:厚生労働省「基本手当について」

参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(PDF)」

支給の目的・金額・課税の違い

退職給付金と失業手当は、そもそもの目的が異なります。

| 比較項目 | 退職給付金 | 失業手当(基本手当) |

|---|---|---|

| 支給目的 | 勤続への功労に対する報酬 | 失業中の生活支援 |

| 支給元 | 勤務先企業 | 国(雇用保険制度) |

| 金額の決まり方 | 勤続年数や給与・社内規程に基づく | 退職前6か月の給与を基準に算出 |

| 課税 | 退職所得として課税(退職所得控除あり) | 非課税 |

退職給付金は「退職所得控除」により税負担が軽減されます。一方、失業手当は非課税で、生活を支える給付金として扱われるのが特徴です。なお、就業規則に定めのない特別な慰労金などは、課税区分が異なる場合があります。

もらえるタイミングと手続きの流れ

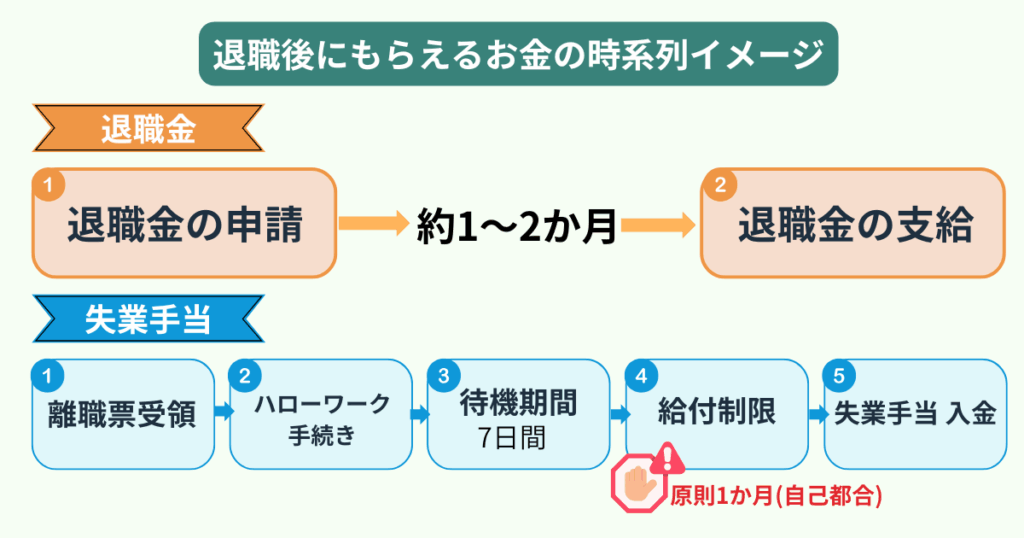

退職給付金と失業手当は、受け取れる時期や手続きの順番が異なります。

順序を誤ると支給が遅れる場合もあるため、あらかじめ全体の流れを把握しておきましょう。

退職後すぐにもらえるもの・申請が必要なもの

退職後に受け取れるお金は、制度ごとに時期が異なります。

| 項目 | 受け取れる時期 | 備考 |

|---|---|---|

| 退職金 | 退職から1〜2か月後 | 企業規模により最大3か月程度かかる場合も |

| 失業手当 | 手続き後1.5〜2か月後 | 自己都合の場合は給付制限あり |

この期間は収入が途絶えるため、事前に生活費を準備しておくことが大切です。

入金スケジュール

退職から失業手当の初回振込までの大まかな流れは、次のとおりです。

- 退職日

在籍最終日です。最終給与や有給残の精算が行われます。 - 離職票の受領

退職後10日前後に会社または郵送で届きます。届いたら内容を確認しましょう。 - ハローワークでの手続き

離職票を持参して求職の申し込みと受給資格の決定を行います。 - 待機期間(7日間)

手続き後7日間は支給対象外期間です。この間に再就職活動を始めましょう。 - 給付制限期間(自己都合退職の場合)

2025年4月の改正で原則1か月に短縮されました。倒産・解雇などの場合は制限なしです。 - 初回認定日

手続きから約1か月後、指定日にハローワークで失業状態の確認を受けます。 - 初回振込

認定後、数営業日で指定口座に失業手当が振り込まれます。

退職金は退職から1〜2か月後に支払われるケースが多く、失業手当の初回振込までは約1か月半以上の無収入期間が発生します。

申請期限・優先順位の注意点

退職後の手続きはそれぞれ期限が定められています。

期限切れで受給できないケースを防ぐため、優先順位を決めて行動しましょう。

- 企業型確定拠出年金(DC)の移換手続き

資格喪失日の翌日から6か月以内に、iDeCoなどへの移換手続きを行う必要があります。

6か月を過ぎると資産は国民年金基金連合会に自動移換され、運用が停止されるうえ管理手数料が発生します。 - 失業手当の申請

受給期間は離職日の翌日から1年間です。病気・出産などで働けない場合は最大3年まで延長できます。 - 退職金の請求

社内規定で請求期限が定められていることがあります。退職時に必ず確認しましょう。

健康保険の切り替えや年金手続きも並行して行うとスムーズです。

併用・注意点|退職金をもらっても失業手当は減らない

「退職金をもらうと失業手当が減るのでは?」と不安に思う人もいるでしょうが、2つは完全に独立した制度です。

ただし、他の給付金との関係では注意点があります。

併用できる・できない給付

退職金と失業手当は、支給時期が重なっても原則併用可能です。ただし、退職金に「実質的な賃金補填」の性格がある場合は、離職理由の判定に影響することがあります。

また、次のような給付は同時に受け取れません。

- 傷病手当金(健康保険からの給付)

- 出産手当金

これらは「働けない状態」であることが条件のため、「働ける状態」が前提の失業手当とは目的が反します。

病気などで退職後すぐに働けない場合は、まず傷病手当金を受け取り、回復してから失業手当を申請しましょう。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金について」

退職金がある場合のハローワーク申請時の扱い

ハローワークで手続きを行う際、退職金額を申告する欄がありますが、これは統計上の確認に使われるだけで、失業手当や再就職手当の支給額に直接影響することはありません。

ただし、退職直後に再就職した場合など、受給資格の条件を満たさないケースでは、手当の対象外となることがあります。

退職金を受け取ったからといって、失業手当の申請をためらう必要はありません。

まとめ

退職給付金と失業手当は、支給元も目的も異なる独立した制度です。退職金をもらっても失業手当は減らされず、条件を満たせば両方受け取れます。

退職後は、まず健康保険と年金の切り替え・DCの移換・失業手当の申請を優先しましょう。手続きには期限があるため、離職票が届いたら早めの行動が大切です。離職票が届いたら早めの行動を心がけ、退職後の生活資金を計画的に確保しましょう。