会社を辞めることは人生の大きな転機です。しかし、準備不足のまま退職すると、経済的な困窮や手続きの混乱に陥るリスクがあります。

この記事では、退職前に確認しておきたい生活資金の準備方法や、失業保険(雇用保険の基本手当)をはじめとする制度について解説します。円満退職のための手続きや、退職後のキャリア設計のポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

退職前に確認すべき生活資金と準備

退職後の生活を安定させるには、どれくらいのお金が必要か、どのような支出が増えるのかを事前に把握することが欠かせません。

ここでは生活資金の目安や、無収入期間を乗り切るための具体的な準備について整理します。

退職後に必要なお金の目安を知る

退職後の生活費は、在職時と大きく変わります。最も重視すべきは、家賃や住宅ローン・光熱費・通信費などの固定費を正確に把握することです。

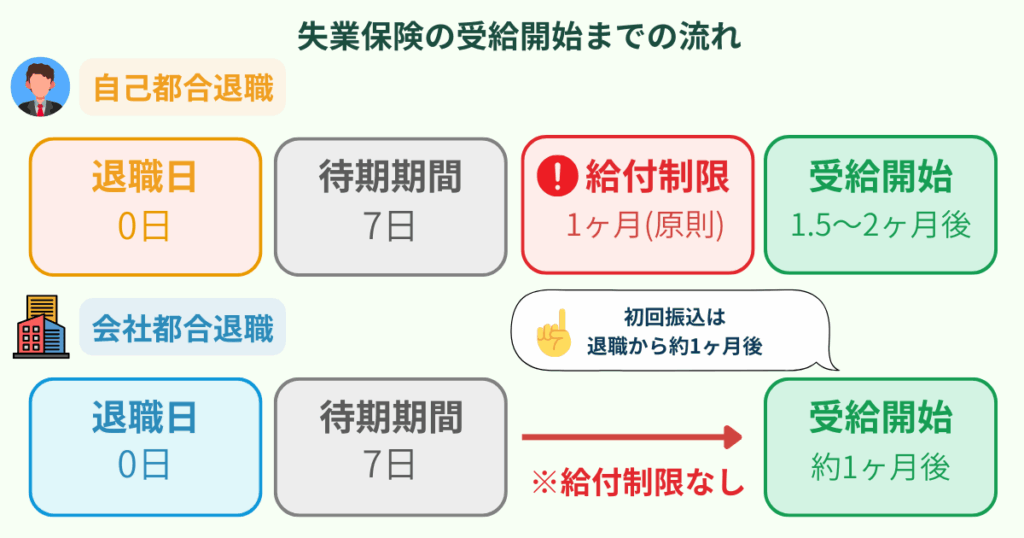

退職後は収入が途絶える期間を見越して、最低でも3〜6ヶ月分の生活費を準備しておくことが望ましいです。特に失業保険はすぐに支給されるわけではありません。

- 自己都合退職の場合:7日間の待機期間に加えて、原則1ヶ月の給付制限があるため、実際に振り込まれるのは退職から1.5〜2ヶ月後

- 会社都合退職や特定受給資格者・特定理由離職者の場合:7日間の待機後から支給対象となるため、退職から1ヶ月前後で入金が始まる

このように受給開始時期は退職理由によって大きく異なるため、余裕を持った資金計画を立てておくことが大切です。

無収入期間に備える具体的な準備

退職後の無収入期間を乗り切るには、資金の確保と支出の見直しが必要です。

生活費の6ヶ月分以上を貯蓄しておくのが理想ですが、難しい場合は退職時期を延ばしてでも資金を積み増す選択も現実的です。

また、固定費の削減も効果的です。通信費プランの見直し・不要なサブスクの解約・保険料の整理など、月々の支出を抑えるだけでも数万円の差が生まれます。

家族がいる場合は、配偶者の収入や教育費、住宅ローンへの影響を具体的に試算しながら話し合いましょう。家族全体で状況を共有しておくことで、不安を最小限に抑えられます。

退職後に必要な手続きと受けられる制度

退職後は、社会保険や年金、税金の切り替えに加え、失業保険や再就職支援制度の申請も必要です。

制度を押さえておくことで、出費を抑えながら、生活の安定につなげられます。

社会保険・年金・税金の切り替え

退職すると、会社の社会保険を抜けて個人での加入手続きが必要です。

▼健康保険の選択肢

| 区分 | 保険料の算定方法 | 特徴 |

|---|---|---|

| 任意継続 | 退職前の標準報酬月額(上限30万円) | 在職時の最大2倍。ただし高所得者は上限適用で割安になる場合あり |

| 国民健康保険 | 前年所得に基づき計算 | 退職直後は高額になりやすいが、所得減少で減免が可能な場合あり |

年金については、厚生年金から国民年金第1号に切り替える必要があります。退職後14日以内に市区町村役場で手続きを行いましょう。この際、免除申請をすれば失業期間中の負担を軽減できる可能性があります。

住民税は前年所得に基づいて課税されるため、退職後も支払いが続きます。退職月によって納付方法(給与天引きか普通徴収)が変わるため、退職前に必ず確認しておきましょう。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」

参考:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」

参考:総務省「地方税制度|個人住民税」

失業保険の基本と受給条件

失業保険を受給するには、離職日前の被保険者期間が一定以上あることが条件です。

- 自己都合退職:離職日以前の2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要

- 会社都合退職や特定受給資格者・特定理由離職者:離職日以前の1年間に通算6ヶ月以上あれば受給資格を得られる

失業保険の給付日数は、年齢・被保険者期間・退職理由によって決まります。

- 自己都合退職:90〜150日(年齢や加入期間に応じて決定)。

- 会社都合や特定受給資格者・特定理由離職者:90〜330日。特に45歳以上で被保険者期間が20年以上ある場合などは、最長330日まで給付されることがあります。

給付額は退職前6ヶ月の平均賃金の50〜80%で、低所得者ほど手厚い設計です。上限額も定められています。

自己都合退職の場合は、7日間の待機に加えて 原則1ヶ月の給付制限 があります(2025年の制度改正で、従来の2カ月から短縮されました)。ただし、過去5年以内に受給歴がある場合や、短期間での自己都合退職を繰り返している場合には、給付制限が3ヶ月に延長されることもあります。

自分の離職状況によって適用が異なるため、事前にハローワークで確認しておきましょう。

参考:厚生労働省「基本手当について」

その他の支援制度(再就職手当・教育訓練給付金など)

失業保険以外にも、再就職やスキルアップを後押しする制度があります。

代表的なものを整理すると次の通りです。

▼ 再就職手当

- 失業保険の受給期間を残したまま早期に再就職した場合に支給される制度

- 残り日数に応じて、基本手当の60〜70%が一括支給

▼ 教育訓練給付金

- 厚生労働大臣が指定する講座を受講した際に利用可能

- 一般教育訓練給付金:費用の20%(上限10万円)

- 専門実践教育訓練給付金:費用の50〜70%(年間上限56万円)

▼ 就業促進定着手当

- 再就職手当を受給した人が対象

- 再就職先で6ヶ月以上勤務を継続した場合に支給

- 前職より賃金が低い場合、差額の一部を補填

これらの制度を理解して準備しておくことで、経済的な不安を減らし、安心して次のステップに進めるでしょう。

参考:厚生労働省「再就職手当のご案内(PDF)」

参考:厚生労働省「教育訓練給付金」

参考:厚生労働省「就業促進定着手当が受けられます(PDF)」

円満退職のためにやること

退職をスムーズに進めるためには、会社に伝えるタイミングや伝え方、残りの有給休暇の扱い、提出書類などを押さえておくことが重要です。

ここでは、円満退職を実現するための基本的な流れを解説します。

上司への伝え方とタイミング

退職の意思はまず直属の上司に伝えます。就業規則で「1ヶ月前まで」と定められていることが多いですが、引き継ぎを考えると2〜3ヶ月前に相談するのが望ましいです。

理由は簡潔かつ前向きに伝えることがポイントです。「新しい挑戦をしたい」「家庭の事情で」といった伝え方が円満退職につながります。

有給消化と引き継ぎの進め方

有給休暇は法律で付与日数が決まっており、退職時も消化できます。繁忙期などで時季変更権が使われる場合を除き、会社の都合だけで拒否されることはありません。

ただし、円満退職のためには引き継ぎとの両立が不可欠です。業務内容や進捗を整理して後任に渡す工夫をすれば、有給も計画的に消化しやすくなります。

参考:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています(PDF)」

提出書類と退職日までのチェックポイント

退職に際して必要な書類は、漏れがないように準備しておきます。

▼退職時に必要な書類

| 書類名 | 利用目的 |

|---|---|

| 退職届 | 退職意思を正式に通知 |

| 離職票 | 失業保険の申請に必須 |

| 源泉徴収票 | 年末調整・確定申告に使用 |

| 雇用保険被保険者証 | 転職先での加入手続きに必要 |

| 年金手帳(基礎年金番号通知書) | 国民年金・転職先で必要 |

退職後のキャリアと心の準備

会社を辞めた後の生活を前向きにスタートさせるには、経済面の準備だけでなく、キャリアの方向性や心の準備も大切です。

ここでは、退職後に考えられるキャリアの選択肢や、不安と向き合う方法を紹介します。

主なキャリアの選択肢を整理

退職後の道は一つではありません。転職だけでなく、独立や副業、学び直しも現実的です。

まずは「何を優先するか」を決めましょう。収入の安定、自由度、スキル投資のどれを重視するかで選択が変わります。

- 転職:同業でのキャリアアップなら早期に動ける。異業種は情報収集と準備時間を確保

- 独立・フリーランス:自由度は高い一方で収入は変動。半年分の生活費と営業計画が目安

- 副業スタート:小さく始めて、手応えが出たら拡大

- 学び直し(リスキリング):教育訓練給付金を使えば、費用負担を抑えて資格やスキルを得られる

自分の優先順位を紙に書き出すと、迷いが減りやることが明確になります。

退職後の心理的不安と向き合う方法

不安は「情報不足」と「先が見えないこと」から生まれます。小さく計画し、見通しを作るだけで軽くなります。

- 相談先を確保:家族・友人に加えて、キャリア相談や地域の支援窓口を一つ登録

- 行動を予定に落とす:面談・応募・学習時間をカレンダーにブロック化

- 生活リズム:起床・食事・運動の時間を固定。3日続けると体調が整う

不安を否定せず「今できる一歩」に置き換えましょう。積み上がるほど、気持ちは安定します。

まとめ

会社を辞める前に押さえるべきことは多くありますが、それらは「退職の準備」ではなく「次のキャリアを築く土台づくり」です。

生活資金や制度を理解しておけば、転職や独立、学び直しにスムーズにつなげられます。退職を機に、自分の働き方を見直すタイミングと捉えて行動していきましょう。