診断書とは、医師が患者の健康状態を専門的な見地から判断し、就労が難しい状態であると証明する公的な文書です。休職は労働者の申し出だけでは成立せず、会社が正式な休職として扱うためには医師の診断書が必要です。費用は1通あたり2,000円〜3,000円程度が相場です。

この記事では、診断書が休職に必要な理由、診断書のもらい方5ステップ、診断書に書かれる内容、費用、提出後の流れ、内容が心配なときの対処法、診断書なしで休職できるケースまで解説します。

そもそも診断書とは?休職に必要な理由

診断書とは、医師が患者の健康状態を専門的な見地から判断し、「就労が難しい状態である(労務不能)」と判断したことを証明する公的な文書です。

休職は、労働者からの口頭やメールでの「休みたい」という申し出だけでは成立しません。会社が従業員の休職を認め、欠勤扱いではなく正式な「休職」として扱うためには、客観的で正当な根拠が必要です。

その根拠となるのが医師の診断書です。労働基準法には診断書の提出義務は明記されていませんが、ほとんどの会社では就業規則において、病気による長期休職の申請時に診断書の提出を義務付けています。

参考:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

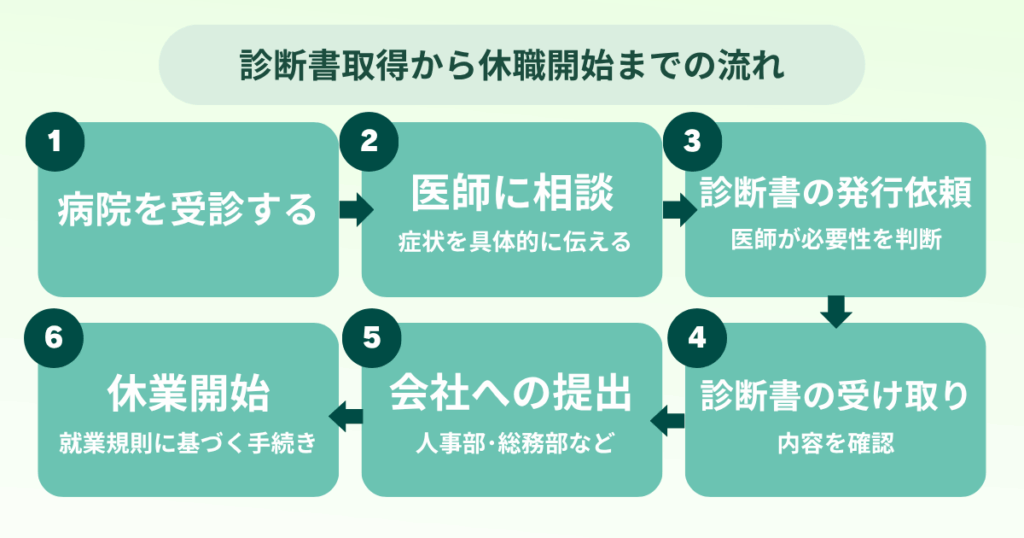

休職のための診断書のもらい方を5ステップで紹介

心身の不調を感じ、休職を考え始めたら、以下のステップで診断書のもらい方を確認しましょう。

心の不調が原因の場合は心療内科や精神科、明らかな身体の不調(痛みなど)の場合は整形外科や内科など、症状に合った専門医を受診します。

診察時に「何を伝えればいいか」を整理しておきましょう。「いつから、どのような症状(不眠、不安、動悸、出勤困難など)があるか」「仕事中にどのような影響が出ているか(ミスが増えた、集中できないなど)」を具体的に伝えます。

医師が症状や状況から「休養が必要」と判断した場合に、診断書の発行を依頼します。医師が休職の必要性を判断するため、患者側から「診断書をください」と強く要求するものではありません。

診断書が発行されたら、内容を確認します。特に「病名」や「休職が必要な期間」が記載されているかを確認しましょう。

受け取った診断書を会社に提出します。提出先は、直属の上司、人事部、または総務部など、会社の就業規則で定められた窓口に、定められた方法(持参、郵送など)で提出します。

休職用の診断書に書かれる内容は?

診断書には、休職の判断材料となる情報が簡潔に記載されます。

| 項目 | 内容の例 |

|---|---|

| 病名 | 診断された病名(例:適応障害、うつ病、自律神経失調症など) |

| 症状 | 不安、不眠、抑うつ気分、意欲低下、頭痛、腹痛など |

| 休職が必要な理由 | 「上記の症状により、労務不能と判断する」といった文言 |

| 休職期間 | 「〇ヶ月間の休養を要する」といった具体的な期間(例:1ヶ月、3ヶ月) |

会社に伝える病名が「ストレス反応」や「抑うつ状態」など、診断に至る前の段階の表現で記載されることもあり、医師の判断で柔軟に記載されます。

診断書の費用は1,000円~3,000円程度

診断書の作成費用は、1通あたり 2,000円~3,000円程度が相場です。

診断書の作成は、病気の治療そのものではないため健康保険の適用外となり、全額自己負担(自由診療)となります。病院によって金額が異なるため、依頼時に確認しましょう。

診断書を提出した後の流れ

診断書を会社に提出すると、以下のような流れで手続きが進みます。

- 会社が診断書を確認し、記載内容(休職期間など)に基づき、就業規則に沿って休職を承認します。

- 休職期間中は給与が停止される(ノーワーク・ノーペイの原則)代わり、条件を満たせば健康保険から「傷病手当金」の申請が可能になる場合があります。

- 診断書に記載された休職期間が終了する前に、再度受診します。回復が不十分で「労務不能期間」が延びる場合は、再度診断書(休職延長の診断書)を取得し、会社に提出する必要があります。

診断書に書かれる内容が心配なときの対処法

「会社に詳細な病名を知られたくない」という不安がある場合、対処法はあります。

まず、診察時に医師に「会社には病名をぼかしてほしい」と相談することができます。医師の判断にもよりますが、プライバシーに配慮し、「ストレスによる体調不良」「抑うつ状態」といった一般的な表現にしてもらえる可能性があります。

そもそも、会社は医療情報の詳細(どんな治療をしているか、症状の詳細など)を聞き出す権限はありません。プライバシーを守りたいときは、診断書の病名を一般的な表現にしてもらうのがおすすめです。

診断書なしで休職できるケースはある?

「有給休暇」や「欠勤扱い」で数日間~1週間程度休むことは可能ですが、これを「休職」と呼ぶかは会社の規定によります。一般的に、長期(2週間以上)の休職や、傷病手当金の申請を伴う休職には、診断書が必須です。

会社が求める期間内に「診断書を出せない」場合、「正当な理由のない欠勤」とみなされ、「自己都合欠勤」扱いや、最悪の場合、就業規則に基づいて解雇の理由となる可能性もあります。

また、診断書(または傷病手当金申請書への医師の証明)がないと、労務不能の証明ができないため、傷病手当金も受給できない点に注意が必要です。

参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

休職用の診断書に関するよくある質問

休職用の診断書に関するよくある質問を紹介します。

- 診断書に記載される休職期間はどのくらいですか?

- 1~3ヶ月が一般的ですが、症状に応じて延長も可能です。

- 診断書がもらえない場合はどうしたらいい?

- 医師が休職の必要性を認めなかった場合は診断書がもらえないことがあります。しかしどうしても症状が辛い場合は、別の医師の意見を聞くセカンドオピニオンを検討しましょう。

- 診断書の日付はさかのぼれる?

- 原則不可です。診断書は診察日時点での判断を記載するためです。ただし、明らかに初診前から症状があったと認められる例外的なケースもあります。

まとめ

診断書とは、医師が患者の健康状態を専門的な見地から判断し、就労が難しい状態であると証明する公的な文書です。休職は労働者の申し出だけでは成立せず、会社が正式な休職として扱うためには医師の診断書という客観的で正当な根拠が必要です。

診断書のもらい方は5ステップです。心療内科・精神科を受診、医師に相談、診断書の発行依頼、診断書の受け取り、会社への提出という流れです。医師が症状や状況から休養が必要と判断した場合に診断書が発行されます。

診断書に書かれる内容は、病名、症状、休職が必要な理由、休職期間です。診断書の費用は1通あたり2,000円〜3,000円程度が相場で、健康保険の適用外となり全額自己負担です。

診断書提出後は、会社が診断書を確認し就業規則に沿って休職を承認、休職期間中は給与が停止される代わり傷病手当金の申請が可能、休職期間終了前に再度受診し必要なら休職延長の診断書を取得という流れです。

診断書の内容が心配なときは、診察時に医師に会社には病名をぼかしてほしいと相談でき、ストレスによる体調不良や抑うつ状態といった一般的な表現にしてもらえる可能性があります。診断書なしで有給休暇や欠勤扱いで数日間休むことは可能ですが、長期休職や傷病手当金の申請には診断書が必須です。