傷病手当金は、病気やケガで働けなくなったときに収入の一部を補う制度です。しかし「申請したのに支給されなかった」「退職後に申請したら不支給になった」など、想定外の結果に戸惑う人も少なくありません。

この記事では、傷病手当金がもらえない主なケースとその原因、再申請の手順や代替手段までわかりやすく解説します。同じような不安を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

傷病手当金を受け取るための基本条件を確認しよう

まずは、制度の基本をおさらいしておきましょう。

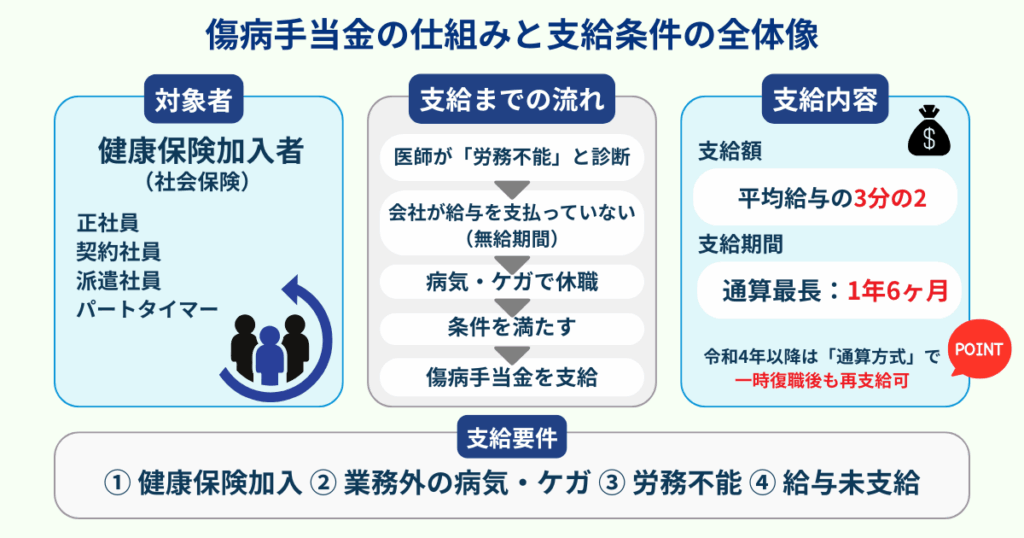

傷病手当金は健康保険法に基づく「被保険者の所得補償制度」で、社会保険に加入していれば正社員・契約社員・派遣社員・パートタイマーでも対象になります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象 | 健康保険(社会保険)の被保険者 |

| 原因 | 業務外の病気やケガによる休業 |

| 支給額 | 直近12ヶ月の平均給与の3分の2 |

| 支給期間 | 支給開始日から通算して最長1年6か月以内(途中で復職しても通算でカウント) |

| 支給要件 | 下記4点をすべて満たすこと |

▼傷病手当金を受け取るための4つの条件

以下の4つをすべて満たす必要があります。

- 健康保険の被保険者であること

- 業務外の病気やケガによる療養であること

- 医師により「労務不能」と認められていること

- 休業期間中に給与が支払われていないこと

なお、令和4年1月1日以降は「通算方式」が導入され、支給開始日から最長1年6か月の間であれば、一時的に復職しても残り期間分を再支給できます。

※国民健康保険には原則として傷病手当金制度はありませんが、一部の自治体や国保組合では独自の給付を設けている場合もあります。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

傷病手当金がもらえない主なケース5つと対処法

傷病手当金の不支給には、ほとんどの場合に明確な理由があります。

以下の5項目に該当していないかを確認してみましょう。

① 健康保険に加入していない、または加入期間が短い

傷病手当金は、健康保険(社会保険)加入者のみが対象です。国民健康保険のみの加入者は原則として対象外で、会社を退職したあとに任意継続を選ばなかった場合も受給できません。

また、退職後も支給を継続するには、次の2点を満たしている必要があります。

- 退職日時点で「労務不能」であること

- 退職前に待期期間(3日間)を満たしていること※

※退職前に支給が開始されていなくても、要件を満たしていれば退職後に支給される場合があります。

加入期間が1年未満でも、在職中に支給が始まっていれば継続給付の対象になります。

<対処法>

退職を検討している段階で体調に不安がある場合は、まず在職中に医師の診断を受け、申請手続きを始めましょう。

もし受給が見込めない場合は、お住まいの自治体が設ける生活困窮者自立支援制度などの利用も検討を。

参考:厚生労働省「福祉・介護 生活困窮者自立支援制度」

② 給与・手当が支払われている

傷病手当金は「無収入期間の補填」を目的としているため、給与が支払われている間は支給されません。

例えば、次のようなケースです。

- 有給休暇を取得している

- 会社独自の休業補償や見舞金が支給されている

- 休業手当などで一部給与が出ている

ただし、会社からの給与・手当の日額が傷病手当金より少ない場合は、その差額分が支給されることがあります。

支給の可否や計算方法は保険者によって異なるため、事前に健康保険組合に確認しましょう。

<対処法>

就業規則や給与支払いルールを確認し、どの期間が無給扱いかを明確にしておくことが大切です。

給与明細をもとに、支給基準日額と照らし合わせると判断しやすくなります。

③ 医師が「就労可能」と判断した

本人が「働けない」と感じていても、医師の診断が「就労可能」であれば支給対象外です。

診断書に「就労不可期間」の記載がなければ、保険者は労務不能と判断できません。

<対処法>

診断書の内容に不備や不足があると、「労務不能」と認められず支給が却下されるケースがあります。

特に就労不可期間や症状の継続性があいまいな場合、審査側が「働ける状態」と判断してしまうことも。

そのため、以下の点を確認・修正することが大切です。

- 診断書の「就労不可期間」を確認する

- 症状が続く場合は再診を受け、必要に応じて再発行を依頼

- 精神疾患などで判断が難しい場合は、勤務実態を医師に具体的に伝える

診断書は申請審査の根拠となるため、医師との意思疎通が極めて重要です。

④ 退職日に出勤した・資格喪失後に発症した

退職後も傷病手当金を継続して受け取るには、「退職日時点で労務不能」であることが前提です。

退職日に出勤して報酬を得た場合、原則として「その日まで労務可能だった」とみなされ、資格喪失後の継続給付は難しくなります。ただし、退職後も医師により労務不能が継続していると認められる場合は、支給されることもあります。

また、退職翌日(資格喪失日)以降に初めて診察を受けた場合は、在職中に発症したとみなされず、支給対象外になります。

<対処法>

退職予定がある場合は、以下の2点を徹底しておきましょう。

- 退職日前に診断書を提出して休職扱いにする

- 退職日は有給または欠勤扱いで出勤しない

⑤ 書類不備・申請期限切れ

最も多い不支給理由が「書類不備」と「提出遅れ」です。

傷病手当金の申請書には本人・医師・事業主の3者記入欄があり、いずれかが欠けると受理されません。

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 医師欄 | 「初診日」「就労不能期間」「病名」が明確か |

| 会社欄 | 給与支給の有無・休職期間の整合性 |

| 提出期限 | 休業日の翌日から2年以内(時効消滅) |

<対処法>

申請書を提出したら、保険者(協会けんぽ・健康保険組合)へ連絡し、受理状況を確認しておきましょう。

不備が指摘された場合は速やかに修正・再提出を。2年を超えると時効により受給権が消滅します。

受給が止まる「支給停止」になるケースも要注意

傷病手当金は、いったん支給が始まっても途中で停止されることがあります。

代表的なのは以下の4パターンです。

- 短時間勤務を再開して「働ける」と判断された

- 雇用保険の失業給付と重複した

- 医師が「回復」と判断した

- 労災保険や年金など、他の給付と重複した

「リハビリ目的の短時間勤務」でも報酬を得た日は原則支給対象外です。ただし、支給開始日から通算1年6か月以内であれば、再び症状が悪化した場合に再支給を受けられる可能性があります。

不支給通知が届いたときの対応と再申請の流れ

「不支給決定通知書」が届いた場合も、すぐに諦める必要はありません。

まずは不支給の理由を確認し、訂正や異議申立てが可能か判断しましょう。

▼確認すべき3つのポイント

不支給通知を受け取ったら、以下の点を最初にチェックしましょう。

内容に誤りがある場合は、再申請や異議申立てで解決できるケースもあります。

- 不支給理由が明記されているか

- 記載された診断日・資格喪失日などに誤りがないか

- 保険者(協会けんぽ・健康保険組合)に問い合わせ、再申請可能か確認

▼再申請・審査請求の手続き

不支給の理由によって、対応方法は異なります。

単純な書類ミスであれば「再申請」、判断そのものに不服がある場合は「審査請求」を検討しましょう。

- 再申請: 書類の記入漏れ・添付不足など、形式的な不備が原因の場合に可能。時効は2年以内。

- 審査請求: 保険者の判断自体に不服がある場合に行う。処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に提出。

▼相談先

自分だけで判断が難しい場合は、専門機関に相談すると安心です。

特に社会保険労務士は、再申請や審査請求の実務に詳しく、サポートを受けられます。

- 協会けんぽ・健康保険組合:手続き・要件確認

- 社会保険労務士:再申請・審査請求のサポート(有料)

- 労働基準監督署:労災・雇用保険との関係確認

まとめ

傷病手当金は、条件・時期・書類の3点を正しく理解しておくことで、多くの不支給トラブルを防げる制度です。実際の不支給の多くは、診断書の日付のずれや書類の不備、退職日当日の出勤など、形式的な問題に起因しています。

もし不支給通知が届いたとしても、理由を確認し再申請や異議申立てを行うことで、支給が認められるケースも少なくありません。焦らず手続きを見直し、必要に応じて専門機関へ相談しましょう。