「仕事したくない」という気持ちは、誰にでも起こり得る自然な感情です。背景には疲労やストレス、職場環境の不一致、さらには心の病気など多様な要因があります。

この記事では、原因の整理から制度の利用、将来の働き方までわかりやすく解説します。自分に合った解決策を見つけるためのヒントとして、ぜひ参考にしてください。

仕事したくないと感じる主な原因

「仕事したくない」という気持ちには、大きく分けて三つの背景があります。

一時的な疲れやストレスによるケース

日常生活の中での疲れや負担が、やる気の低下につながることがあります。

代表的な要因には、以下のようなものがあります。

- 慢性的な睡眠不足による集中力の低下

- 連日の残業や長時間労働による身体的疲労

- 有給休暇を取りづらい環境での休息不足

- プロジェクトの締切や業務量の増加による精神的負担

- 通勤時間の長さや満員電車などの物理的ストレス

これらは休養や生活リズムの調整で改善できることが多いです。

十分な睡眠や休日を確保するだけで、気持ちが前向きに戻ることも少なくありません。

人間関係や職場環境の影響

人間関係の不和や職場の雰囲気が合わないことも、大きなストレス要因となります。

具体的には、次のような状況です。

- 上司や同僚との価値観の違い

- パワーハラスメントやセクシャルハラスメントの被害

- 成果が正当に評価されない不公平感

- チーム内での孤立やコミュニケーション不足

- 企業文化や職場の雰囲気が自分に合わない

こうした問題は、本人の努力だけでは解決が難しい場合が多いです。

環境の改善を試みても変化がないときは、異動や転職といった選択も検討対象になります。

うつ病・適応障害など心の病気が関係している場合もある

長期にわたって「仕事したくない」状態が続くときは、心の病気が隠れている可能性があります。

特徴的な症状は、以下の通りです。

- 2週間以上続く気分の落ち込みや無気力感

- 不眠や過眠などの睡眠障害

- 食欲の大きな変化(不振または過食)

- 集中力や決断力の著しい低下

- 自責感や無価値感の増大

厚生労働省の調査(2023年)では、労働者の約82.7%が強い不安やストレスを抱えていると回答し、理由として「仕事の失敗・責任(39.7%)」「業務量の多さ(39.4%)」「対人関係の難しさ(29.6%)」が挙げられています。

こうした症状が重なっている場合は、早めに精神科や心療内科の受診を検討しましょう。

参考:厚生労働省 令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況(PDF)」

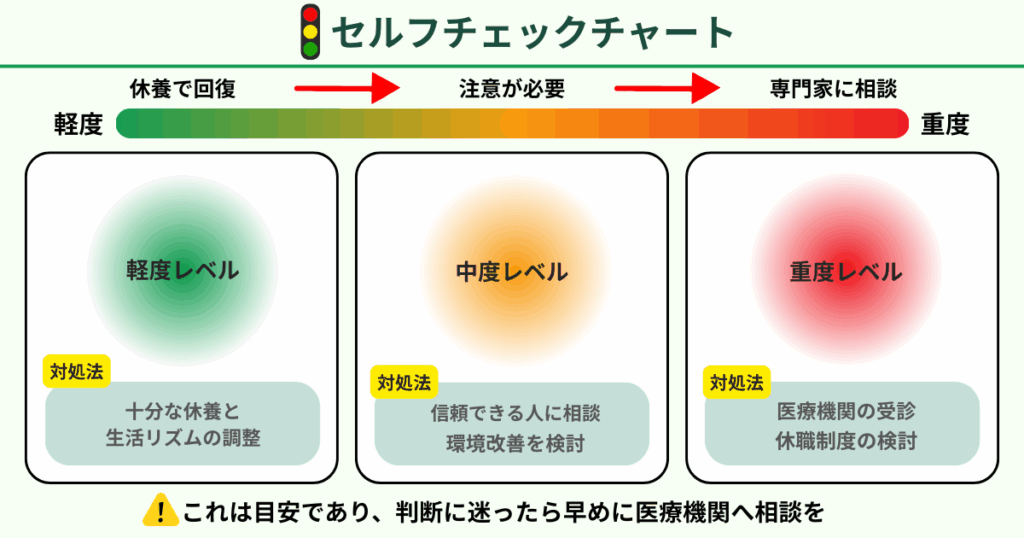

セルフチェックでわかる受診や休職の目安

体調不良の背景を正しく見極めることで、無理せず適切な行動を取れます。

ここでは、受診や休職を考えるときに参考とする目安を確認してみましょう。

休めば回復できる一時的な疲れのサイン

以下のような状態が見られるときは「一時的な疲れのサイン」と考えられます。

- 週末や連休で気分が回復する

- 睡眠時間を確保すると集中力が戻る

- 趣味や娯楽への関心が維持できている

- 食欲や体調に大きな変化はない

このような場合は、まずは休養をとり、生活リズムを整えることから始めるのが効果的です。

受診を検討すべき心身の不調サイン

次のような状態が見られる場合は、セルフケアだけでは不十分な可能性があります。

- 抑うつ気分や無気力感が2週間以上続いている

- 不眠や食欲不振が長期化している

- 集中力の低下により業務に支障が出ている

- 自責感や無価値感が強まっている

症状が長引き、日常生活や仕事に影響が出ている場合は医療機関の受診を検討しましょう。

辞める・転職を考える前に確認したい3つのポイント

退職や転職を決断する前に、次の点を見直してみましょう。

- 現在の体調が一時的か、治療が必要なレベルか

- 職場環境の改善が可能かどうか

- 利用できる制度(休職・傷病手当金・雇用保険)があるか

体調を誤って判断すると、転職先でも同じ悩みを抱えるリスクが生じます。環境改善の余地を見落とせば、本来なら続けられた仕事を手放す結果となりかねません。

また、制度を正しく理解すれば「辞める以外の選択肢」も見えてきます。こうした視点を持つことで、自分にとってより納得感のある決断へとつながるはずです。

仕事を続けるか辞めるか迷ったときの制度とサポート

体調や環境の問題が大きい場合でも、制度をうまく使えば経済的な不安を和らげられます。

ここでは、休職や治療中の生活を支える制度や、退職後に利用できる制度を紹介します。

休職制度と傷病手当金

傷病手当金は、健康保険の加入者が業務外の病気やケガで働けなくなったときに支給されます。

▼支給条件

- 業務外の病気やケガで療養していること

- 仕事に就けない状態が連続して3日間(待期期間)続き、4日目以降も働けないこと

- 健康保険の被保険者であること

- 給与の支払いがないか、支給額が傷病手当金より少ないこと(その場合は差額が支給)

これらを満たすと、標準報酬日額の3分の2相当額が最長1年6か月支給されます。2022年以降は「支給開始日から通算して1年6ヶ月」が上限とされ、復職を挟んでも合算される点に注意が必要です。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

退職後に利用できる失業保険

退職後は、失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)を利用できます。

退職理由によって受給条件は異なり、自己都合退職の場合は、離職前2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」が通算で12ヶ月以上必要です。

会社都合退職や特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職前1年間に同じ条件を満たす月が6ヶ月以上あれば対象となります。

▼受給条件(退職理由ごとの違い)

| 退職理由 | 受給要件 | 補足 |

|---|---|---|

| 自己都合退職 | 離職前2年間に12ヶ月以上 | 各月で「賃金支払基礎日数が11日以上」必要 |

| 会社都合退職 特定受給資格者・特定理由離職者 | 離職前1年間に6ヶ月以上 | 各月で「賃金支払基礎日数が11日以上」必要 |

2025年4月の制度改正により、自己都合退職の給付制限は原則2カ月から1ヶ月へ短縮されました。ただし、短期間での再離職など一部のケースでは、最大3ヶ月となる場合があります。

給付日数は、自己都合退職の場合で90〜150日、会社都合退職の場合で90〜330日です。

基本手当日額は賃金に応じて45〜80%で支給され、2025年8月時点の上限額は以下の通りです。

| 年齢区分 | 上限額(日額) |

|---|---|

| 30歳未満 | 7,255円 |

| 30〜44歳 | 8,055円 |

| 45〜59歳 | 8,870円 |

| 60〜64歳 | 7,623円 |

なお、上限額は毎年8月に改定されるため、最新の数値は厚生労働省の公式発表を確認することが大切です。

また、職業訓練を受ける場合は、自己都合退職であっても給付制限が免除されます。

参考:厚生労働省「基本手当について」

公的・民間の相談窓口

経済面の制度だけでなく、心や働き方の悩みを相談できる窓口もあります。

状況に応じて、次のような機関を利用してみましょう。

- ハローワークの専門相談窓口

- 地域若者サポートステーション(15〜49歳対象)

- 労働局の総合労働相談コーナー

- 自治体の精神保健福祉センター

- 企業のEAP

- いのちの電話などの24時間対応窓口

これらは無料や匿名で利用できる場合も多く、職場や家族に直接話しづらい内容も安心して相談できます。

早めに利用することで、状況の悪化を防ぎやすくなります。

参考:厚生労働省「地域若者サポートステーション」

参考:一般社団法人 日本いのちの電話連盟「全国のいのちの電話 ご案内」

将来の選択肢|転職・異動・副業など働き方の見直し

「辞めるか続けるか」の二択だけでなく、多様な働き方を視野に入れることで、選択肢はぐっと広がります。

ここでは代表的な3つの方向性を紹介し、それぞれのメリットや注意点を整理します。

環境を変えて働き続ける

同じ会社に残りながら働きやすさを改善する方法です。部署異動や在宅勤務、時短勤務、フレックスタイム制など、近年は柔軟な制度を導入する企業が増えています。

ただし、制度の利用には上司や人事部との調整が必要です。相談する際は「なぜ必要なのか」「業務への影響はどう調整できるのか」を具体的に伝えましょう。

転職で改善できるケースと注意点

転職は待遇や仕事内容を大きく変えるチャンスであり、給与アップやキャリア形成につながることもあります。特に「勤務時間が長すぎる」「昇給の仕組みがない」といった制度的な不満は、転職によって改善できる典型例です。

一方で、人間関係のストレスや自分の体調不良が原因であれば、新しい職場でも同じ悩みを抱える恐れがあります。そのため、転職前に「何を改善したいのか」を明確にしておくことが大切です。

副業・フリーランスなど新しい働き方

会社員以外の働き方も視野に入れると、選択肢はさらに広がります。副業は本業を続けながら新しい収入源を確保でき、スキルアップや人脈づくりにもつながるでしょう。

ただし、自由度の高さと引き換えに収入の不安定さや社会保障の負担増といったリスクがあります。準備資金や生活費の見通しを立てた上で、小さく始めて徐々に規模を広げるのが現実的です。

まとめ

「仕事したくない」という気持ちは誰にでも起こり得る自然な感情です。ただし、原因によって取るべき対応は大きく変わります。疲労や一時的なストレスであれば休養や生活リズムの調整で改善できますが、人間関係や心の病気が関係している場合には、医療機関の受診や専門窓口での相談が欠かせません。

また、働き続けることが難しいと感じたときは、傷病手当金や失業保険といった制度を利用すれば、経済的な不安を軽減できます。自分の心身の状態を冷静に見つめ、将来につながる選択をしていきましょう。