朝になると体が重く、会社のことを考えるだけで涙が出てしまう。そんな日が続くと、「自分が怠けているのでは」と責めてしまう人もいるかもしれません。

しかし、仕事に行きたくないという強い気持ちは、心と体が限界を訴えるサインです。ストレスによる拒否反応の一つであり、無理を続けると、うつ病や適応障害などにつながるおそれもあります。

この記事では、仕事に行きたくないと感じるときに起こる心身の変化や原因、立て直すための対処法を解説します。また、心の不調で働けなくなった場合に利用できる支援制度についても紹介します。

仕事に行きたくないときの「拒否反応」とは?心と体に起きるサイン

仕事に行きたくないという強い気持ちは、怠けではなく、心と体がストレスに反応しているサインかもしれません。自分の意思ではなく、体や心が「これ以上は無理」と訴えることで起こるのが、いわゆる拒否反応です。

まずは、どのような形でそのサインが現れるのかを見ていきましょう。

※ここでいう「拒否反応」は医学的な診断名ではなく、強いストレスに対して心や体が自然に示す防御反応を指します。症状が長く続く場合は医療機関を受診してください。

身体にあらわれる拒否反応のサイン

朝になるとどうしても布団から出られなかったり、会社のことを考えるだけで吐き気や動悸がしたりすることはありませんか。こうした症状は、単なる気分の落ち込みではなく、ストレスによる回避反応が起きている可能性があります。

強いストレスが続くと、自律神経のバランスが崩れ、コルチゾールやアドレナリンといったホルモンの分泌が変化します。その結果、頭痛・腹痛・めまい・倦怠感などの不調があらわれ、体が「これ以上は危険」と感じて出勤を避けようとするのです。

体の不調は、心が限界を迎えているサインでもあります。無理をせず、まずは休息を取って体の声に耳を傾けてみてください。

心にあらわれる拒否反応のサイン

ストレスによる回避反応は、体だけでなく心にもあらわれます。

頑張らなければと思っているのに体が動かない、会社のことを考えるだけで涙が出る、何をしても気持ちが晴れない。こうした状態が続くときは、心が限界に近づいているサインといえるでしょう。

心のエネルギーが消耗すると、集中力や判断力が低下し、これまで普通にできていたことが難しく感じられるようになります。趣味や食事など、以前は楽しめていたことへの関心が薄れることも少なくありません。

無理に気持ちを立て直そうとしても思うようにいかず、焦りや自己否定の感情が強まる傾向もみられます。

こうした状態は、心が「これ以上は危険」と訴えている証拠です。自分を責めるのではなく、心が疲れていることを認め、少しずつ回復のための時間を持つとよいでしょう。

拒否反応が起きる主な原因

なぜ仕事に行けなくなるほどの拒否反応が起こるのか。背景には、職場環境や人間関係といった外的な要因だけでなく、性格傾向やメンタルの状態など、内側の要因も関係しています。

原因を知ることで、自分を責めずに次の対処につなげやすくなります。

仕事や人間関係による慢性的なストレス

職場環境がストレスの要因になることは多いです。長時間労働・過剰な業務量・上司からの威圧的な言動・同僚との人間関係のもつれなどが重なると、心身への負担が少しずつ積み重なっていきます。

休みなく働き続ければ、体力だけでなく思考の余裕も奪われ、集中力の低下や判断ミスが増えることも。こうした慢性的なストレスが続くと、知らないうちに心身の限界を超え、深刻な不調を引き起こしやすいです。

うつ病・適応障害などメンタル不調が関係する場合

「朝、起き上がれない」「涙が止まらない」といった症状が続くときは、うつ病や適応障害などのメンタル不調が関係している可能性があります。これらはストレスに対する心と体の不適応反応の一種であり、医師による診断と治療が必要な状態です。

心療内科や精神科を早めに受診することで、原因を特定し、適切な治療やサポートにつながることがあります。一人で抱え込まず、専門家に相談することが回復への近道です。

真面目・完璧主義など性格傾向による影響

責任感が強く、完璧主義な人ほど、無理をしてでも結果を出そうとしがちです。「迷惑をかけたくない」「弱音を吐きたくない」という気持ちが強いと、自分の限界を越えても頑張り続けてしまう傾向があります。

その結果、体が拒否反応を起こし、出勤できなくなるほど疲弊してしまうこともあります。自分を追い込みすぎないよう、休息を取ることや周囲に頼ることを意識しましょう。

関連記事:Up Surviveの「【即実践】お客さんに怒られた…対処法・立ち直り方|自分が悪い時の解決方法を分かりやすく解説」もご覧ください。

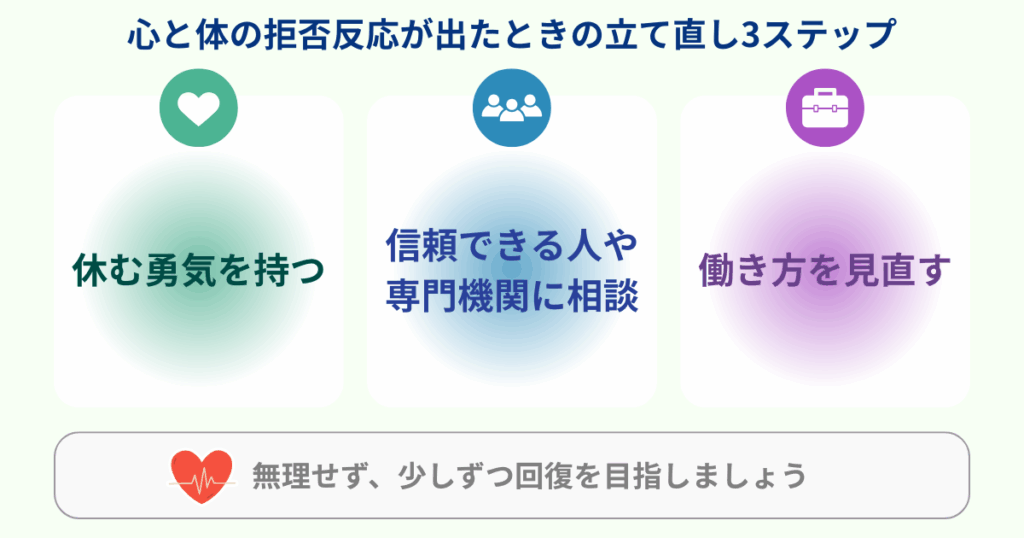

無理せず立て直すための対処ステップ

心や体が拒否反応を示しているときは、無理をして働き続けるよりも、立ち止まって回復を優先することが大切です。

ここでは、ストレスからの回復を目指すための3つのステップを紹介します。

まずは休む勇気を持つ

強いストレスによる回避反応が出ているときは、出勤を頑張るほど症状が悪化します。「今日1日だけでも休む」と決めることは、自分を守るための大切な行動です。

まずは有給休暇を使って休息を取りましょう。もし数日休んでも改善しない場合や、医師から療養が必要と診断された場合は、「休職」という選択肢も検討できます。

ただし、休職制度は法律で一律に保障されているものではなく、会社の就業規則に基づく制度です。医師の診断書を提出することで、一定期間休養できるケースが多いでしょう。

信頼できる人や専門機関に相談する

一人で悩みを抱え込むと、状況を客観的に見ることが難しくなります。家族や友人など信頼できる人に話すだけでも、気持ちが軽くなることがあります。

もし身近な人に話しにくい場合は、専門家に相談するのも良い方法です。会社の産業医、保健師、心療内科や精神科の医師、カウンセラーなどは、あなたの状況を客観的に見て適切な助言をしてくれます。

オンラインカウンセリングサービスを利用して気軽に相談することもできます。ただし、診断書の発行や薬の処方など、医師による対応が必要な場合は「オンライン診療に対応したクリニック」を受診すると安心です。

- 家族や信頼できる友人

- 会社の産業医や保健師

- 心療内科・精神科などの医療機関

- 自治体の相談窓口(こころの健康相談など)

- オンラインカウンセリングサービスやオンライン診療

職場環境を変える・働き方を見直す

回復してきたら、今後の働き方について考えましょう。

ストレスが強くなる原因が職場環境にある場合、部署異動や業務内容の変更、在宅勤務の導入などで改善できることもあります。それでも難しい場合は、転職を考えるのも前向きな選択です。

心の不調で仕事を続けられないときの支援制度

心身の不調が原因で退職する場合でも、生活を支える制度があります。

ここでは、代表的な二つの公的支援制度を紹介します。

失業保険(雇用保険の基本手当)を活用する場合

心や体の不調など、やむを得ない理由で退職した場合は、ハローワークの判断によって「特定理由離職者」に該当することがあります。この認定を受けると、自己都合退職に設けられた給付制限期間(原則1か月)が免除され、より早い段階で失業保険を受け取れます。なお、給付制限が免除されても7日間の待期期間は必要です。

申請の際には、医師の診断書や意見書など客観的な資料の提出を求められることがあります。ハローワークでは、これらの資料をもとに離職理由を個別に調査・判定するため、書類をそろえておくと手続きがスムーズです。

参考:厚生労働省「基本手当について」

参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

在職中に働けないときは「傷病手当金」

在職中に病気やケガで働けなくなった場合は、「傷病手当金」を利用できます。健康保険から支給される制度で、支給開始日から通算して最長1年6か月のあいだ、給与の一部が補償されます。

ただし、傷病手当金の受給中は「就労不能」とみなされるため、失業保険(就労可能が条件)との同時受給はできません。そのため、療養中は傷病手当金を受け取り、回復後に失業保険へ切り替えるのが一般的な流れです。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

手続きをスムーズに進めたいときのサポート活用

公的制度を利用したいと思っても、「手続きが難しそう」「会社とのやり取りがつらい」と感じる人は少なくありません。そうした場合は、専門家のサポートを活用するのも一つの方法です。

労働組合が運営する退職代行サービスであれば、団体交渉権に基づいて退職日の調整や有給休暇の取得などを労使交渉の範囲で合法的に行えます。ただし、示談交渉や損害賠償請求などの「法律事務の代理」は弁護士のみが行えます。利用前に交渉範囲を必ず確認しましょう。

一般企業の退職代行では交渉ができないため、選ぶ際は運営主体を必ず確認することが大切です。

まとめ

仕事に行きたくないという強い気持ちは、「甘え」ではなく、心と体が限界に達しているサインです。ストレスによる回避反応は、誰にでも起こり得る自然な防御反応といえます。

まずは無理をせず、1日でも休む勇気を持ちましょう。そのうえで、信頼できる人や医師などの専門家に相談してください。

退職後の生活が不安なときも、失業保険や傷病手当金といった公的制度があなたを支えます。必要に応じて支援サービスを利用し、少しずつ自分のペースで心身を立て直していきましょう。