うつ病で退職したあとに失業保険を申請すると、「会社に病名が伝わってしまうのでは?」と不安に思う方は少なくありません。

結論として、制度上は病名が会社に通知される仕組みはありませんが、退職時の手続きや日常の言動から推測されるケースもあります。

この記事では、失業保険申請で病名が伝わる仕組みや注意点を整理し、安心して受給するためのポイントを解説します。不安を感じている方は、参考にしてください。

うつで失業保険を申請すると会社にばれる?

多くの方が「うつ病と伝えたら不利になるのでは」と心配しますが、失業保険の申請によって病名が会社に伝わることはありません。

制度上、会社が受け取るのは退職や雇用に関する情報のみで、健康状態は共有されないからです。

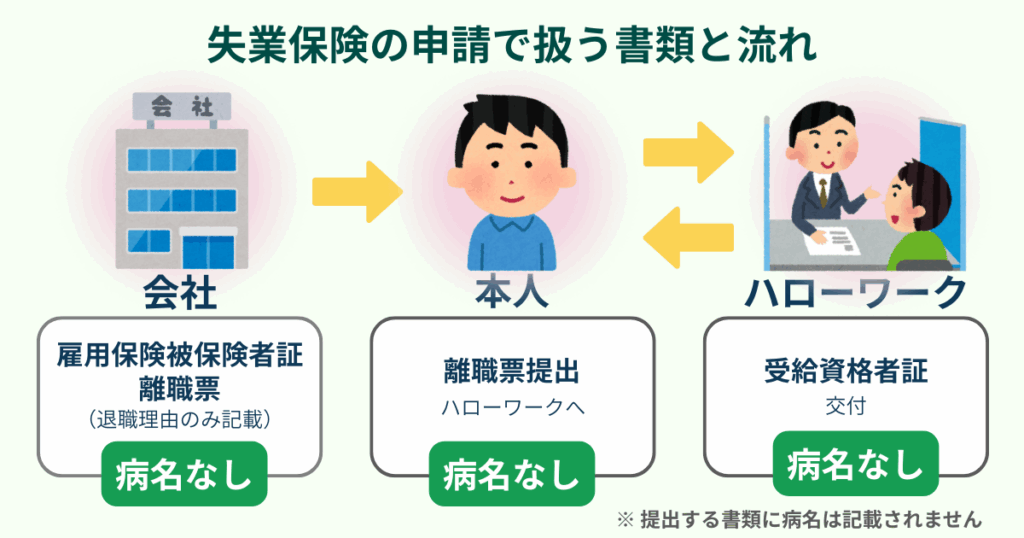

離職票や手続きで会社に病名が伝わることはない

失業保険の申請で扱う書類は、次の通りです。

| 書類名 | 誰が扱うか | 病名記載の有無 |

|---|---|---|

| 雇用保険被保険者証 | 本人が受け取り次の職場へ提出 | 記載なし |

| 離職票(1・2) | 会社が発行し本人→ハローワーク | 記載なし(離職理由のみ) |

| 受給資格者証 | ハローワークが本人に交付 | 記載なし |

| 診断書・意見書 | 本人→ハローワーク提出 | 病名あり(外部に通知なし) |

上記の表からわかる通り、病名が書かれるのは医師の診断書や意見書のみで、提出先はハローワークに限られます。会社に戻ることはありません。

離職票にも「自己都合」「会社都合」といった退職理由は記載されますが、病名や症状は書かれないため、病気で辞めたことまでは伝わらない仕組みになっています。

参考:厚生労働省「雇用保険制度の概要」

会社に知られる可能性がある特殊なケース

とはいえ、状況によってはすでに会社に病名を知られているケースも考えられます。

例えば、休職中に診断書を提出していた場合や、労災の認定を受けた場合には、会社側が従業員の健康状態を把握していることがあります。

さらに、傷病手当金を健康保険組合へ申請する際は、多くの場合会社を経由して書類を提出するため、その時点で病名が伝わる仕組みです。ただし、健康保険組合によっては本人が直接提出できる場合もあります。

このように、「失業保険の申請そのもの」が原因ではなく、過去の手続きや社内のやり取りを通じて病名が共有されるケースがある点には十分注意しておきましょう。

診断書や意見書に書かれる内容とプライバシー

通常の基本手当の受給に診断書は不要です。ただし、「就職困難者」に該当して給付日数を延長する場合や、受給期間の延長を申請する場合には、医師の診断書や主治医意見書が必要になります。

診断書や意見書には「病名」「症状」「就労の可否」などが記載されますが、提出先はハローワークに限られ、会社や転職先に送られることはありません。

また、ハローワークでは個人情報保護法に基づき、医療情報を含む書類は厳格に管理されています。担当職員には守秘義務があり、必要な職員以外は内容を閲覧できません。

本人の同意なしに第三者へ情報が提供されることはなく、病名が外部に漏れるリスクは極めて低いといえます。

転職先や周囲に「ばれる」可能性があるケース

失業保険の申請で会社に病名が伝わることはありませんが、転職活動や日常生活では注意が必要です。

転職時にばれる可能性はある?

まず誤解しやすいのが税関連の書類です。

- 源泉徴収票:失業保険は非課税所得なので記載されない

- 住民税通知:課税対象外のため、受給の有無はわからない。

つまり、転職先の経理担当者が書類を見ても「失業保険を受けていたかどうか」を知ることはできません。

推測できるのは「前年の給与収入が減っている=無職の時期があった」程度です。

生活習慣やSNSから推測されるケース

失業保険の申請そのものでは会社に病名が伝わることはありませんが、日常生活の中で思わぬ形で周囲に知られることがあります。

例えば、平日の昼間に通院している姿を知人に見られたり、SNSで「体調が優れない」「療養中」といった投稿をしたりすると、健康上の理由で退職したのではないかと推測される可能性があります。

こうした情報は直接的な証拠にはならないものの、断片的な出来事が積み重なることで「もしかして」と勘づかれることが少なくありません。

特に近年はSNSで私生活を発信する人が多く、本人が意識しないうちにプライベートな事情が周囲に伝わるリスクがあります。失業保険とは直接関係しませんが、情報発信や生活習慣の見られ方には注意が必要です。

正直に伝えるか隠すかの判断基準

転職活動において、うつ病の経験を伝えるかどうかは本人の判断に委ねられています。法律上、病歴を開示する義務はなく、現在の体調が安定していて業務に支障がない場合は、必ずしも伝える必要はありません。

一方で、再発の可能性が高い、長期的な配慮が必要といった状況では、信頼できる人事担当者や直属の上司に伝えておいた方が働きやすいケースもあります。

例えば「定期的な通院が必要」「一部の業務は負担が大きい」といった条件がある場合、事前に理解を得ておくことで長く働き続けやすくなります。

つまり「隠す=有利、伝える=不利」と単純に考えるのではなく、体調の安定度や働き方の希望に合わせて柔軟に判断することが大切です。

隠して申請したら不正受給になる?

「うつ病であることを隠した=不正受給」というわけではありません。

ただし、以下のような場合は、明確に不正とみなされます。

- 実際は働けるのに「就職困難者」として虚偽申請した

- アルバイト収入を申告しなかった

- 就職が決まったのに受給を続けた

- 診断書を偽造した

これらはハローワークの調査や税情報との突合、近隣からの通報などによって発覚する可能性があります。不正が確認されれば、受給額の返還に加え、最大で2倍の制裁金が課されることもあり、将来的に受給資格が制限される恐れもあります。

重要なのは、「病名を隠すこと自体」が不正に当たるのではなく、「虚偽の申告」や「収入の未申告」といった行為が不正とされる点です。

うつ病で失業保険を申請するときの安心チェックリスト

失業保険の申請は、制度の仕組みを正しく理解して臨めば安心して進められます。特にうつ病が理由で退職した場合、病名がどこまで伝わるのか、不正受給にならないためにはどうするかといった点が不安の種になりやすいものです。

ここでは申請前に確認しておきたいポイントを整理しました。

- 会社に病名が伝わらないことを理解している

- 診断書は通常不要、特例時のみ必要

- 源泉徴収票や住民税から受給はばれない

- アルバイト収入は必ず申告する

- 医師の診断を正確に申告している

- 離職票の離職理由を確認している

- 不安があればハローワークに相談する

このように、チェック項目を一つひとつ押さえておけば、手続きの途中で不安になることは少なくなります。

受給は法律で認められた正当な権利なので、自信を持って申請を進めましょう。

失業保険については「ジョブズゴー」の「失業保険とは?受給条件・給付金額・受給期間などを詳しく解説」も参考になりますので、ぜひご覧ください。

まとめ

失業保険の申請でうつ病が会社に知られることは基本的にありません。病名が記載される書類はハローワークで厳格に管理され、会社や転職先には伝わらない仕組みです。

ただし、退職前に提出した診断書や、生活習慣・SNSから周囲に推測される可能性はゼロではありません。また、不正受給は厳しく処分されるため、正直に申請することが安心につながります。

うつ病での失業保険受給は、法律で認められた正当な権利です。制度を理解し、適切に利用することで、安心して次のステップに進めます。