「年内で退職したい」と考えたとき、12月は区切りの良いタイミングとして人気があります。しかし、賞与や年末調整などの社内手続きが重なる時期でもあり、伝えるタイミングを誤るとトラブルや損失につながることもあります。

この記事では、12月に退職する際のベストな申し出時期・注意点・スケジュールの立て方を、法律と実務の両面からわかりやすく解説します。

12月に退職を考えている人がまず知っておきたいこと

12月退職は「会社側の繁忙期」と重なるため、一般的な時期よりも早めの申し出が必要です。

ここでは、民法上のルールと実務的な目安を整理し、いつ伝えるのが現実的に最も安全かを見ていきましょう。

退職の申し出は「10月末〜11月初旬」が理想

12月末に退職を予定しているなら、退職の意思は10月末〜11月初旬までに伝えるのが理想です。

多くの会社では「1〜3か月前の申し出」を就業規則で求めており、引継ぎや後任者の確保を考えると、この時期が円満退職のラインです。

民法627条による「2週間前退職」のルール

民法第627条では、期間の定めのない労働者は退職の意思表示から2週間後に雇用契約が終了します。

この規定は原則として任意規定ですが、労働契約の場合は労働者の退職の自由を保護する趣旨から、実務上は強行的に適用されるケースが多いとされています。

そのため、就業規則で「1〜3か月前まで」と定めていても、法的には2週間前の通知で退職は可能です。ただし、年末は業務が集中するため、実務的には余裕を持って伝えることが望ましいでしょう。

参考:宮城労働局(厚生労働省)「退職の申出は2週間前までに(PDF)」

伝えるのが遅れると発生するデメリット

申し出が遅れると、引継ぎ不足や未消化有給、離職票の発行遅延などのトラブルにつながるおそれがあります。

特に12月は賞与や年末調整などで社内が多忙なため、事務処理が遅れやすい時期です。

スムーズな退職を目指すなら、早めの行動が欠かせません。

退職日を決めるときの3つのチェックポイント

退職日は「有給の消化」「賞与支給日」「年末調整の時期」など、複数の要素を踏まえて逆算するのがコツです。

ここでは、12月退職で特に見落とされやすい3つの注意点を解説します。

有給休暇をどう使うか

最終出社日と退職日は必ずしも同じではありません。引継ぎを終えたあとに有給をまとめて消化すれば、ゆとりをもって退職日を迎えられます。

退職前の有給消化については、原則として会社が時季変更権を行使するのは難しいとされています。代替時季がないためです。ただし、事業運営に著しい支障が生じるなど、やむを得ない事情がある場合には例外的に争いになる可能性もあります。

賞与の支給条件を確認する

12月に支給される冬の賞与を受け取りたい場合は、支給日に在籍しているかどうかを必ず確認しましょう。

多くの企業は「支給日に在籍していること」を条件としています。

退職表明のタイミング次第で受け取れないケースもあるため、賞与規程の確認が欠かせません。

年末調整と確定申告の扱い

年の途中で退職し、年内に再就職しない場合は、会社での年末調整の対象外です(翌年に確定申告で精算)。一方、年内に転職している場合は、前職の源泉徴収票を新しい勤務先へ提出すれば、転職先で年末調整を受けられることもあります。

また、税法上の扶養控除(配偶者控除など)は、その年の「12月31日時点」の状況で判定されます。退職によって扶養の有無が変わるときは、配偶者の勤務先での手続きも忘れずに行いましょう。

状況別|12月退職を伝えるタイミングの目安

同じ12月退職でも、転職先が決まっているかどうか、有期契約かどうかで「言い出すタイミング」は変わります。

ここでは、3つの立場別に現実的な目安を紹介します。

転職先が決まっている場合

1月入社が決まっている場合は、引継ぎや有給消化を考慮して11月初旬までに退職の意思を伝えるのが理想です。

まず直属の上司に口頭で相談し、合意後に退職願を提出しましょう。

最終出社日と退職日の間に有給を組み込むと、スムーズに次の職場へ移行できます。

転職先が未定・失業保険を利用する場合

自己都合退職の場合、手続きをしてもすぐには失業保険(雇用保険の基本手当)は支給されません。まず7日間の「待機期間」を経たあと、原則として1か月の給付制限期間があります。この期間が過ぎてから、初めて基本手当の支給が始まります。

ただし、過去5年間に3回以上の自己都合退職をしている場合や、懲戒解雇など自己の責任による離職である場合には給付制限期間が3か月に延びることがあります。また、公共職業訓練やハローワーク指定の求職者支援訓練を受ける場合は、給付制限が解除されるケースもあります。

年末年始はハローワークが閉庁している期間が長く、離職票の発行や手続きが年明けにずれ込む可能性も。給付開始のタイミングを遅らせないためにも、退職日と手続き開始日をあらかじめ計画しておくことが大切です。

参考:厚生労働省「基本手当について」

参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(PDF)」

派遣・契約・パートの場合

有期契約の場合、期間中の退職は「やむを得ない事由」が必要です。

契約期間が1年を超える有期契約の場合は、契約開始から1年が経過した時点で、労働者はいつでも退職できます(労働基準法附則第137条)。ただし、申し出の期間については条文で明確に定められていないため、契約書や就業規則の定めに従い、相当の予告期間をもって伝えることが望ましいです。

また、次回の契約更新を希望しない場合は、契約書や就業規則に定められた期日までに意思を伝える必要があります。多くの企業ではおおむね1か月前を目安としているため、事前に確認しておくと安心です。

退職の伝え方と進め方

「誰に」「どのように」伝えるかで、退職の印象は大きく変わります。

ここでは、上司への伝え方から退職届提出までの流れを解説します。

直属の上司へ直接伝えるのが原則

退職の意思は、必ず直属の上司に一対一で伝えるのが基本です。先に同僚や他部署へ話してしまうと、上司が噂で知ることになり、信頼関係を損ねかねません。最初の報告相手を誤らないよう注意しましょう。

面談を依頼する際は、業務が落ち着いた時間を選び、「ご相談したいことがあるのでお時間をいただけますか」といった形で穏やかにお願いするのが望ましいです。

短い時間でも、落ち着いた環境で話せる場をつくることが、円満退職への第一歩になります。

伝えるときの言葉例

退職の意思を伝える際は、感情的な言葉を避け、冷静で簡潔にまとめるのが基本です。

まず、退職を「相談」ではなく「決意」として伝える姿勢を意識しましょう。あいまいな言い回しは誤解を招きやすく、引き止めが長引く原因になることもあります。

また、これまでの感謝を一言添えると、円満な雰囲気で話を進めやすくなります。特に年末の忙しい時期は上司や同僚も多忙なため、誠実で簡潔な伝え方を意識することが大切です。

伝える場面では、退職理由を詳しく説明する必要はありません。会社への不満や個人的な事情を掘り下げすぎず、「一身上の都合」など一般的な表現に留めておくことで、やり取りがスムーズになります。

引き止められたときの対応

上司から待遇改善や異動の提案を受けることもあります。その場合は、すぐに否定せず感謝を伝えたうえで、「退職の決意は変わらない」ことを丁寧に伝える姿勢が大切です。感情的に反応せず、あくまで冷静に話すことで、相手も納得しやすくなります。

もし話し合いが進まない場合は、退職届を正式に提出して意思を文書として残すのも一つの方法です。書面で意思を明確にすることで、退職手続きがスムーズに進む場合があります。

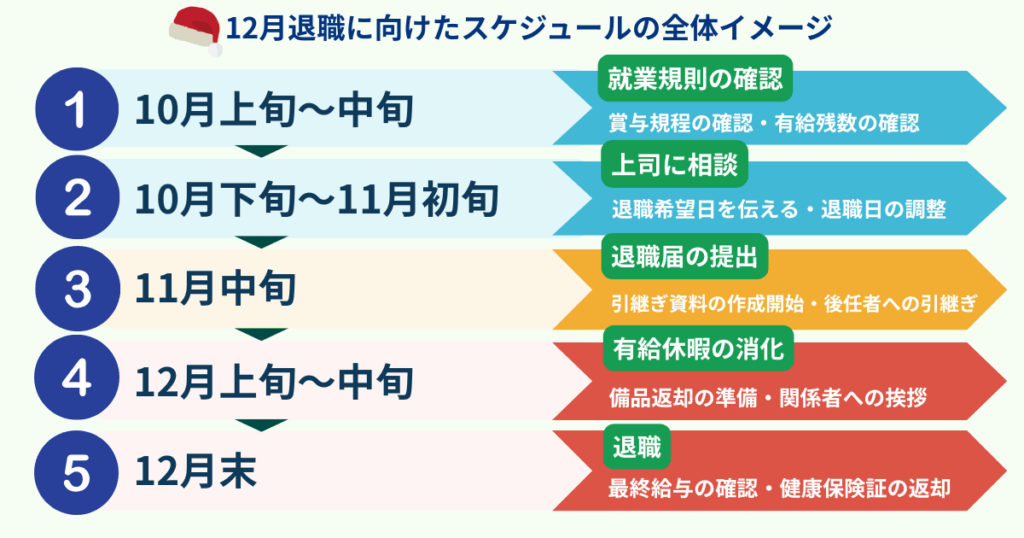

12月末退職までのスケジュール例

計画的に動くことで、年末の繁忙期でも焦らずに退職できます。

以下の表は、10月からの準備スケジュール例です。

| 時期 | 主な行動内容 |

|---|---|

| 10月上旬〜中旬 | 就業規則・賞与規程・有給残数を確認 |

| 10月下旬〜11月初旬 | 上司に相談・退職希望日を伝える |

| 11月中旬 | 退職届の提出、引継ぎ資料の作成開始 |

| 12月上旬〜中旬 | 有給消化・備品返却準備 |

| 12月末 | 退職・最終給与確認・健康保険証返却 |

会社(事業主)は、離職日の翌日から起算して10日以内に、資格喪失届に離職証明書を添えてハローワークへ提出する義務があります(雇用保険法施行規則第7条)。この提出書類をもとに、ハローワークが「離職票」を作成し、後日自宅へ郵送します。

年末年始の閉庁期間と重なるため、手続きの遅延がないよう事前に人事部へ確認しておくと安心です。

参考:e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則第7条」

まとめ

12月に退職を予定している場合は、年末年始の休業や手続き遅延の影響を考え、遅くとも11月上旬には上司へ意思を伝えるのが理想的です。社会保険や失業保険の手続き、離職票の発行などは、ハローワークの閉庁期間に重なると年明けまで遅れる可能性があります。

余裕をもって行動しておくことで、安心して新しい年を迎えられるでしょう。