退職理由をめぐって、「本当は会社の都合で辞めたのに、離職票には自己都合と書かれていた」という相談は少なくありません。実は、会社が「会社都合退職」を避けようとするのには、経営や制度上の明確な理由があります。この違いは、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給開始時期や給付額にも大きく影響するため、正しい理解が欠かせません。

この記事では、企業が会社都合を避けたがる背景と、もし自己都合にされてしまった場合の正しい対処法をわかりやすく解説します。今後の手続きや申請に迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

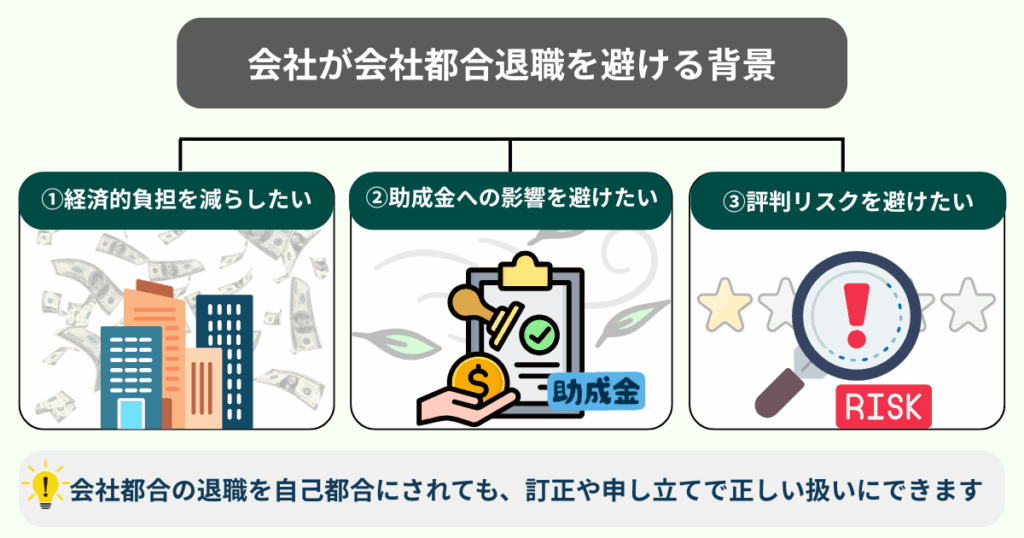

会社側が「会社都合退職」を避ける3つの主な理由

会社が「会社都合退職」と認めたがらない背景には、単なる意地や責任逃れではなく、経営面に直結する現実的な理由があります。

ここでは、企業側が避けたがる3つの代表的な事情を見ていきましょう。

経済的負担を減らしたいから

会社が会社都合退職を避ける最大の理由は、金銭的な負担を軽減したいという点です。

解雇予告を行わずに従業員を退職させると、原則として『解雇予告手当』の支払い義務が生じます(労働基準法第20条)。ただし、労働者に重大な過失などの責任があるときは、予告や手当の支払いは不要です(同法第21条)。一方で、天災事変など会社側のやむを得ない事情により予告が困難なときは、あらかじめ労働基準監督署から『解雇予告除外認定』を受ける必要があります。

さらに、1人辞めれば新たな採用活動が必要となり、求人広告費・採用担当者の人件費・教育研修費など再雇用コストも発生します。一方で、自己都合退職ならこうした費用負担はほとんどありません。

特に中小企業では、この「1人の退職が経営に直結する負担」を避ける傾向が強く見られます。経営基盤が不安定な企業ほど、人件費や採用コストの増加が大きな痛手となるため、できるだけ会社都合退職を減らしたいと考えるのが実情です。

参考:厚生労働省「基本手当について」

助成金への影響を避けたいから

企業は、雇用維持や人材育成を目的とした助成金制度(例:キャリアアップ助成金、人材確保等支援助成金など)を活用するケースが多くあります。その中でも、離職率などが支給要件に含まれる助成金では、会社都合退職者が多いと審査で不利になることがあります。

不正受給などが確認されれば支給停止や返還命令もあり得ますが、通常は「不支給・減額の可能性」が主な影響です。そのため企業は、「助成金の支給が不利になることを避けたい」という動機から、退職者に自己都合での退職を促すことがあります。

参考:厚生労働省「雇用関係助成金一覧」

イメージ・信頼の低下を防ぎたい

会社都合退職は、「解雇」や「リストラ」といったマイナスの印象を伴いやすく、企業イメージを損なうおそれがあります。

金銭的な負担とは異なり、こちらは信用・評判といった無形資産への影響が大きく、経営者にとっても慎重な対応が求められます。

ハローワークの「職場情報提供制度」では、離職率・有給休暇取得率などの情報を任意で公開できます。会社都合退職が多いと、「社員を大切にしていない企業」という印象を与えるおそれがあります。

会社都合扱いになるケースとその判断基準

ここからは、どんな退職が「会社都合」と判断されるのかを見ていきましょう。

基本的には「退職の原因がどちらの責任にあるか」が判断基準になります。

明確に会社都合になるケース

労働者に就労意思があるにもかかわらず、会社側の理由で働けなくなった場合は、明確に会社都合退職です。

代表的なケースは以下のとおりです。

- 会社の倒産、事業所閉鎖、業績悪化による人員整理(整理解雇)

- 契約更新を希望していたのに更新を拒否された「雇い止め」

- 会社の移転で通勤が不可能になった場合

いずれも「労働者の責任がない離職」として会社都合に該当します。

条件次第で会社都合になるケース

本人が退職を申し出た場合でも、その原因が会社側にあると認められれば会社都合または特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)として扱われることがあります。

主な例としては、次のようなケースが挙げられます。

- 上司や同僚からのハラスメント(いじめ・パワハラ・セクハラなど)

- 過重労働(長時間労働により健康を害した場合)

- 労働条件の著しい変更(給与減額や勤務地変更など)

これらが原因で退職した場合は、医師の診断書や勤怠記録などの客観的証拠を提示することで、「会社側の責任による退職」として判断される可能性があります。

また、こうしたケースで特定理由離職者として認められるには、以下のような基準を満たすことが必要です。

- 医師の診断書など、心身に支障が生じた客観的証明

- 月100時間超、または複数月平均80時間超の時間外労働が確認できる記録

参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

自己都合とされやすいケース

労働者本人の意思や生活上の事情による退職は、自己都合扱いになります。

- 転職・キャリアアップ目的

- 結婚・出産・家族の介護・配偶者の転勤など家庭の事情

- 会社への不満はあるが、証拠や記録がない場合

「辞めてほしい」と言われて退職した「退職勧奨」の場合は、原則として特定受給資格者(会社都合相当)として扱われます。ただし、恒常的に実施されている早期退職制度に応募した場合などは、自己都合扱いとなることもあります。

自己都合にされたときの正しい対応・申し立て手順

本来は会社都合のはずなのに、離職票に「自己都合」と記載されていた場合でも、手続きを踏めば訂正できる可能性があります。

ここでは、冷静に進めるための4つのステップを紹介します。

離職票の記載内容を確認する

会社から届く「離職票」は、失業手当の支給に直結する重要な公的書類です。まずは「離職理由コード」や「具体的理由欄」を確認し、会社都合・自己都合のどちらにチェックが入っているかを確認します。

もし納得できない内容があれば、離職票-2の「労働者記入欄」で異議を明示し、署名します。押印は原則不要ですが、事業所によっては求められる場合もあります。判断に迷う場合は、離職票を持ってハローワーク窓口に相談しましょう。

会社に訂正を依頼する

まずは会社の人事・総務担当者に連絡し、離職理由の訂正を依頼します。単なる事務ミスの可能性もあるため、冷静に事実を伝えることが大切です。

証拠資料(解雇通知書・医師の診断書・メール・勤怠記録など)を添えると説得力が高まります。また、メールなど記録が残る手段でやり取りしておくと、次のステップで証拠として活用できます。

ハローワークへ申し立てを行う

会社が訂正に応じない場合は、ハローワークに異議申し立てを行えます。ハローワークは、離職理由に関する双方の主張と証拠をもとに事実を調査し、最終的にどちらの責任による退職かを判断します。

<提出する資料の例>

- 離職票

- 解雇通知書や退職勧奨メール

- タイムカード・診断書など客観的資料

認定結果によって、離職理由が「自己都合」から「会社都合」または「特定理由離職者」に変更されることもあります。

専門サポートの活用を検討する

手続きや証拠準備は自分でも可能ですが、会社との交渉や証拠整理は負担が大きく、精神的にも消耗します。法律的交渉を伴う場合は、弁護士または特定社会保険労務士への依頼が必要です。

非弁行為(資格のない者による法律事務代行)にあたる恐れがあるため、業者選びには注意が必要です。離職理由の訂正など法的交渉を行う場合は、弁護士または特定社会保険労務士に依頼するのが安全です。

退職手続きや書類相談を一括支援するサービスも活用しながら、無理のない方法で権利を守りましょう。

まとめ

会社が「会社都合退職」を避けたがる背景には、金銭面・助成金制度・評判維持といった現実的な理由があります。しかし、会社の都合で退職せざるを得なかった場合にまで「自己都合」とされるのは不当です。

離職票を確認し、必要に応じて訂正や申し立てを行うことで、正当な権利を守れます。一人で解決が難しいと感じたら、専門家やサポートサービスに相談しながら、納得のいく形で次の一歩を踏み出しましょう。