転職や退職を決意したとき、多くの人が「何をいつまでに準備すればいいのか」と不安を抱えます。退職前には会社に返却すべきものや有給休暇の消化、社会保険や年金・失業保険の切り替え、さらに引き継ぎや生活面の準備など、幅広い対応が必要です。

この記事では、退職前にやるべきことを「基本の手続き」「社会保険や失業保険」「マナーや引き継ぎ」「生活準備」の4つに分けて解説します。流れを知って計画的に進めれば、余計な不安を抱えることなく、安心して次のステップに進めるでしょう。

退職前にやることリスト【基本のチェック】

退職を決めたときに最初に取り組むべき基本的な手続きについて解説します。

届け出や返却物の確認、有給休暇の扱いを整理しておくことで、退職後のトラブルを防げます。

退職届・退職願の提出とスケジュール管理

退職を決めたら、まず直属の上司に意向を伝えます。法律上は退職日の2週間前までに通知すれば辞められますが、実務では1〜3ヶ月前に申し出るのが一般的です。

退職願は退職を希望する意思を示す書類で、会社の承認が得られるまでは撤回可能とされます。一方で退職届は退職を確定する通知であり、提出後に撤回するのは難しいのが通常です。

多くの企業では退職届の提出を求めています。提出後は人事部門と退職日を調整し、有給休暇の残日数や引き継ぎ計画を整理していきましょう。

会社に返却すべきもの一覧

退職時には会社から貸与されたものを返却する必要があります。

特に健康保険証は退職日で資格を失うため、当日または直後に必ず返却しなければなりません。誤って使用すると医療費の返還を求められることもあります。

返却対象となるものの例は、次の通りです。

- 社員証・IDカード

- 会社支給のPCやスマートフォン

- 制服や作業着

- 書籍や資料

- 駐車場や入館証の許可証

これらは退職日までに必ず返却し、私物と混在しないよう事前に整理しておくと安心です。

有給休暇の消化と残業代・手当の精算

退職時に残っている有給休暇は、原則として取得できます。

退職日が決まっている場合、会社は時季変更権を行使できないため、消化を拒否することはできません。拒否された場合は労働基準監督署に相談する選択肢もあります。

また、未払いの残業代や各種手当がある場合は、在職中に清算を求めることが大切です。タイムカードや勤怠記録を確保しておくと安心できます。

参考:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています(PDF)」

退職後に必要な制度・手続き(社会保険・年金・失業保険)

退職後は会社員として加入していた社会保険から外れるため、自分で健康保険や年金の切り替えを行い、必要であれば失業保険を申請する必要があります。

ここを理解していないと、保障が途切れてしまったり、失業給付を受けられなくなったりする恐れがあるため注意が必要です。

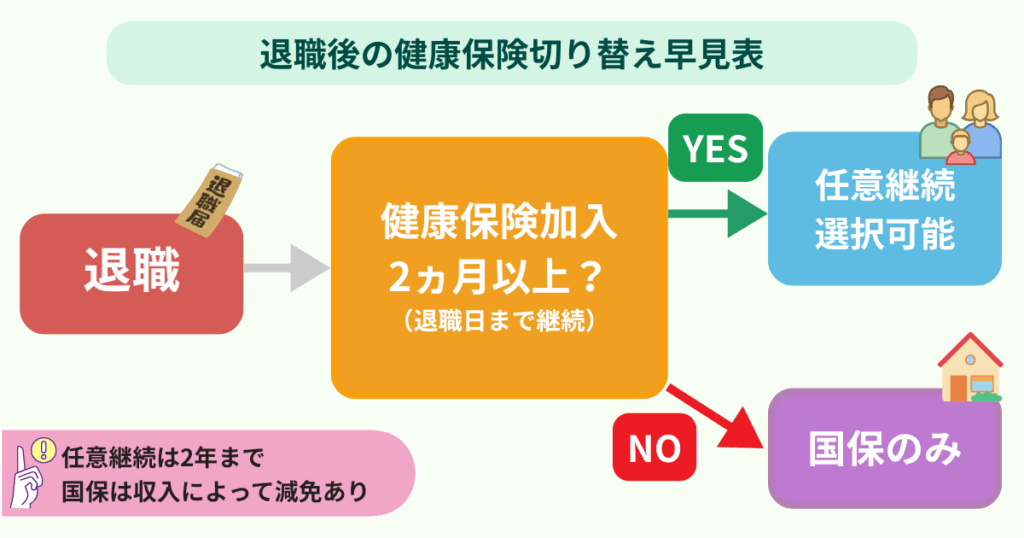

健康保険の切り替え(任意継続か国保か)

退職後の健康保険は「任意継続被保険者制度」か「国民健康保険」に加入するかを選択する必要があります。

任意継続は退職日までに継続して2ヶ月以上健康保険に加入していれば利用できる制度で、保険料は在職時の約2倍となります。上限が設けられているので、高所得者や扶養家族がいる人には有利です。

国民健康保険の保険料は前年の所得で決まるため、退職直後は高額になりやすい仕組みです。ただし、収入が減ったときには減免制度を利用できるケースもあります。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」

参考:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

年金(厚生年金から国民年金への切替)

厚生年金に加入していた人は、退職日の翌日から14日以内に国民年金へ切り替える必要があります。

手続きは市区町村役場で行い、次の書類を準備しましょう。

- 年金手帳または基礎年金番号通知書

- 退職証明書または離職票

- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

- 印鑑(必要な自治体のみ)

国民年金保険料の納付が難しい場合は、免除制度や納付猶予制度を利用できます。失業を理由とした特例免除もあるため、未納にせず制度を活用する方が将来の年金受給権を守れます。

参考:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」

雇用保険・失業保険の申請と受給条件

失業保険(雇用保険の基本手当)は、再就職までの生活を支える制度です。自己都合退職の場合は離職前2年間に12ヶ月以上、会社都合退職なら1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

申請はハローワークで行い、離職票を提出して七日間の待機期間を経た後、基本手当の受給が始まります。2025年4月の改正により、自己都合退職者の給付制限は従来の2カ月から1ヶ月に短縮されました。

基本手当日額は離職前六か月の平均賃金日額の45〜80%程度で、年齢や賃金額によって変わります。

参考:厚生労働省「基本手当について」

円満退職のためのマナーと引き継ぎ

退職は手続きだけでなく、人間関係にも影響を及ぼします。

後任への引き継ぎや退職の挨拶を丁寧に行うことは、退職後の印象を良くし、将来のキャリアにもプラスに働くでしょう。

引き継ぎ資料の作成と後任への対応

退職後の評価を左右するのが引き継ぎです。業務フローや顧客情報、システムのIDや進行中の案件状況などを整理した資料を用意し、後任がスムーズに業務を進められるようにしましょう。

口頭での説明に加えて、実際に業務を一緒に行う形で引き継ぐと理解が深まりやすく、退職後に問い合わせが続くリスクも減ります。

退職挨拶メール・スピーチのポイント

退職挨拶は感謝の気持ちを伝える最後の機会です。内容は感謝の言葉と今後の抱負、締めの一言を押さえておけば十分です。

メールは最終出社の数日前に送信し、相手が返信する余裕を持てるようにしましょう。スピーチの場合は簡潔にまとめ、長くなりすぎないよう注意が必要です。

安心して次に進むための生活準備

退職後は制度の切り替えだけでなく、日常生活や家計に関わる準備も欠かせません。

収入が一時的に減ることを前提に、金融や医療、家庭に関する手続きをあらかじめ確認しておくと安心です。

医療・金融・ローン関係の見直し

退職前に済ませておくと安心な準備もあります。

クレジットカードや住宅ローンの申し込みは、在職中で安定した収入があるうちに行った方が有利です。また、健康診断や歯科治療も、会社の健康保険を利用できるうちに受けておくと安心です。

すでに住宅ローンを組んでいる場合は、金融機関に退職を伝え、返済計画について早めに相談しておくことをおすすめします。

家計・扶養・引っ越しなど家庭面の確認

家族がいる人は、退職に伴う手続きを忘れないようにしましょう。配偶者や子どもの扶養の有無や健康保険の切り替え、児童手当の支給額の確認などが必要です。

引っ越しを伴う場合は、住民票の異動・運転免許証や銀行口座の住所変更・子どもの転校手続きなども計画的に進める必要があります。

まとめ

退職前の準備は、退職届の提出や返却物の整理、有給休暇の調整といった基本的な手続きがあります。これに加えて、健康保険や年金の切り替え、失業保険の申請といった制度上の対応が欠かせません。

さらに、引き継ぎや退職挨拶を丁寧に行うことは、良好な人間関係を維持するために重要です。生活面では金融や医療、家族に関する手続きを事前に済ませておくと安心できます。

こうした準備を計画的に進めれば、トラブルを避けて円満に退職し、新しい生活をスムーズに始められるでしょう。