適応障害とは、特定のストレスが原因で心身の不調が現れ、日常生活に支障をきたす状態です。休職するには医師の診断書に労務不能と記載されていることが重要で、休職期間の目安は一般的に1〜3ヶ月、休職中は傷病手当金で月給の約3分の2を受給できます。

この記事では、適応障害で休職できる条件、休職期間の目安と延長の可否、休職中にもらえるお金、復職の流れ、休職期間が終わっても治らないときの対応まで解説します。

適応障害とは?過度なストレスや環境変化で心身が不調になる病気

適応障害とは、特定のストレスが原因で、気分の落ち込み、不安、不眠、頭痛などの心身の不調が現れ、日常生活や社会生活に支障をきたす状態を指します。

ストレスの原因が明確である点がうつ病との大きな違いで、「うつ病の一歩手前」と言われることもあります。主な症状には、集中力の低下、不眠、涙もろさ、不安感、出勤が困難になることなどが挙げられます。無理に我慢を続けると、うつ病などに進行するおそれがあるため注意が必要です。

参考:厚生労働省 こころの耳「適応障害:用語解説」

適応障害で休職できる条件とは?

適応障害で休職できるかどうかは、医師の診断書に「労務不能(就業困難)」と記載されていることが最も重要です。

休職のプロセスは、まず心療内科や精神科を受診し、医師に「いつから、どのようなストレスで、どんな症状が出ているか」を具体的に説明することから始まります。医師が休職の必要があると判断した場合に診断書が作成されます。

通常、この「診断書提出 → 会社の承認」という流れで休職が成立します。会社に「適応障害=甘え」と誤解されないためにも、医師による専門的な判断(診断書)が重要な根拠となります。

参考:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

適応障害による休職期間の目安と延長の可否

適応障害による休職期間は個人差が大きいですが、参考資料によれば一般的な目安は1〜3ヶ月とされています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 初回の休職期間 | 症状が軽度であれば2週間〜1ヶ月、重度であれば3ヶ月以上となる場合も |

| 延長の有無 | 医師の診断次第で最長1年程度まで可能 |

| 公務員・大企業の場合 | 規定で1〜3年まで認められるケースもあり |

適応障害は再発による退職率も高く、「復職したけど再発した」場合は、再度の休職もあり得ます。

適応障害で休職中にもらえるお金は?傷病手当金の仕組み

社会保険(健康保険)に加入している人は、休職中に「傷病手当金」を申請可能です。

- 業務外の病気やケガであること

- 働くことができない(労務不能)状態であること

- 連続する3日間の待期期間を含み、4日以上休んでいること

- 休業期間中に給与の支払いがないこと(※給与があっても、傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます)

おおよそ月給の3分の2(正確には 標準報酬日額 × 2/3)

通算で最長1年6ヶ月

適応障害も、医師により「労務不能」と診断されれば支給対象となります。

参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

会社によっては「休職手当」「見舞金」が支給されることも

公的な「傷病手当金」とは別に、会社が独自の「休職手当」や「見舞金」といった制度を設けている場合があります。

労働契約には「ノーワーク・ノーペイの原則」があり、休職中は会社に給与を支払う法律上の義務は本来ありません。しかし、就業規則において、「休職開始から3ヶ月間は給与の◯割を支給する」といった独自の補償規定を定めている企業もあります。これらは法律で義務付けられたものではなく、あくまで福利厚生として設けられている会社の任意制度です。

また、公務員の場合は、民間の会社員とは異なる手厚い仕組みが整っていることが一般的です。多くの場合、まず有給の「病気休暇」(通常90日程度)が取得できます。それを使い切っても復職できない場合は「病気休職」となり、加入している共済組合から「休職手当金」(傷病手当金に相当するが、給与に対する支給割合がより高いケースが多い)が段階的に補償される仕組みとなっています。

このように、傷病手当金以外の収入があるかどうかは、ご自身の所属(民間企業か公務員か)や、勤務先の就業規則によって大きく異なります。休職を検討する際は、まずご自身の勤務先の規程を必ず確認することが重要です。

適応障害で退職を考える前に知っておきたい復職の流れ

復職はゴールではなく、焦らず慎重に進める必要があります。

- 主治医から「就業可能」と記載された診断書を提出

- 会社の産業医がいる場合は面談し、人事担当者とも連携して復職の可否を判断

- 勤務時間を減らす「時短勤務(リワークプログラム)」などで段階的に慣らしていくのが一般的

無理な復職は再発のリスクを高めます。復職後も定期的な通院を継続し、医師と相談しながら、必要であれば会社に環境調整(部署異動など)を求めることが再発防止には重要です。

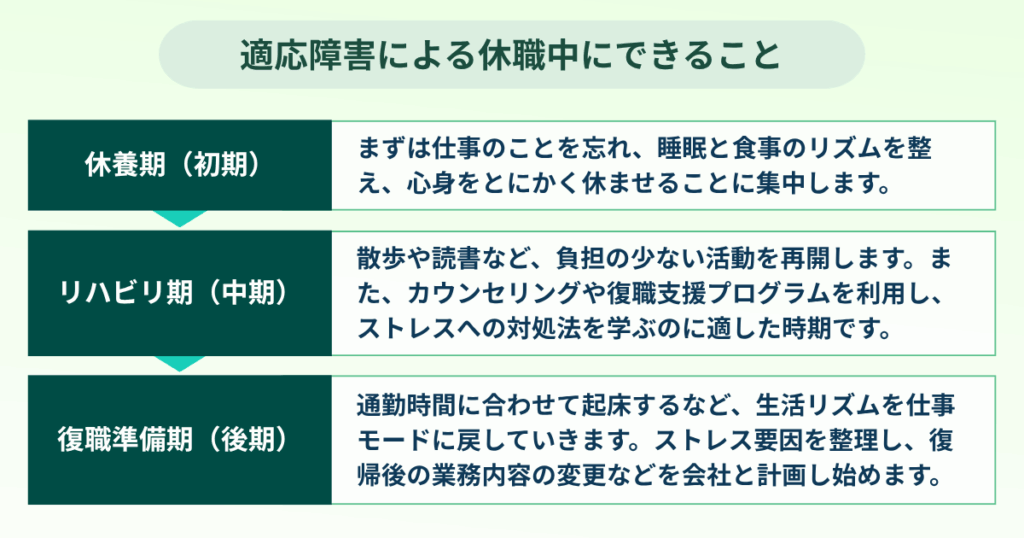

適応障害による休職中にできること

休職期間は、回復のフェーズに合わせて過ごし方を変えることが推奨されます。

休職期間が終わっても適応障害治らないときはどうすればいい?

会社の就業規則で定められた休職期間が満了しても、主治医がまだ「復職可能」と判断しない場合、まずは主治医の判断に基づき、会社(人事・労務担当者)と相談することが必要です。

会社の就業規則に定められた休職期間の上限に達していなければ、診断書を再度提出して「休職の延長」を申請できる場合があります。しかし、上限に達してしまった場合は、それ以上の延長が認められず、規則に基づき「自然退職」または「退職して療養に専念」という選択に切り替えるのが一般的です。

経済的な側面で最も重要なのが「傷病手当金」です。傷病手当金は、会社の休職制度とは別に、健康保険から通算で1年6ヶ月まで受給可能です。これは、たとえ会社を退職することになっても、継続給付の条件(退職日までに1年以上の被保険者期間がある、など)を満たしていれば、退職後も通算1年6ヶ月の上限に達するまで支給を受け続けることができます。

その支給期間が満了してもなお、病状が回復せず就労困難な状態が続く場合は、次のセーフティネットを検討する必要があります。病状が一定の基準を満たす場合は「障害年金」の申請対象となる可能性があります。

参考:日本年金機構「障害年金」

また、収入や資産が生活困窮の基準を下回る場合は、「生活福祉資金貸付制度」や「生活保護」といった公的な生活支援制度の利用を検討することになります。

まとめ

適応障害とは、特定のストレスが原因で気分の落ち込み、不安、不眠、頭痛などの心身の不調が現れ、日常生活や社会生活に支障をきたす状態です。ストレスの原因が明確である点がうつ病との大きな違いで、無理に我慢を続けるとうつ病などに進行するおそれがあります。

休職できる条件は、医師の診断書に労務不能と記載されていることが最も重要です。心療内科や精神科を受診し、医師が休職の必要があると判断した場合に診断書が作成され、診断書提出から会社の承認という流れで休職が成立します。

休職期間の目安は一般的に1〜3ヶ月で、症状が軽度であれば2週間〜1ヶ月、重度であれば3ヶ月以上となる場合もあります。医師の診断次第で最長1年程度まで延長可能で、公務員・大企業の場合は規定で1〜3年まで認められるケースもあります。

休職中にもらえるお金として、社会保険加入者は傷病手当金を申請可能で、支給額はおおよそ月給の3分の2、通算で最長1年6ヶ月受給できます。会社によっては休職手当や見舞金が支給されることもあり、公務員の場合は病気休暇や休職手当金など手厚い仕組みが整っています。

復職の流れは、主治医から就業可能と記載された診断書を提出、産業医面談と人事担当者との連携、時短勤務などで段階的に慣らしていくのが一般的です。休職期間が終わっても治らないときは、休職の延長を申請するか、退職後も傷病手当金の継続給付を受けるか、障害年金や生活福祉資金貸付制度などの公的支援を検討しましょう。