有期労働契約の終了理由には「雇い止め」と「契約満了」があります。一見似ていますが、法的な位置づけや失業保険(雇用保険の基本手当)の扱いが異なります。

特に、雇い止めか契約満了かで「退職理由の区分」「給付制限の有無」「所定給付日数」が変わるため、正しい理解が重要です。

この記事では、両者の定義や違い、失業保険への影響から対応策まで解説します。

雇い止めと契約満了の意味と定義

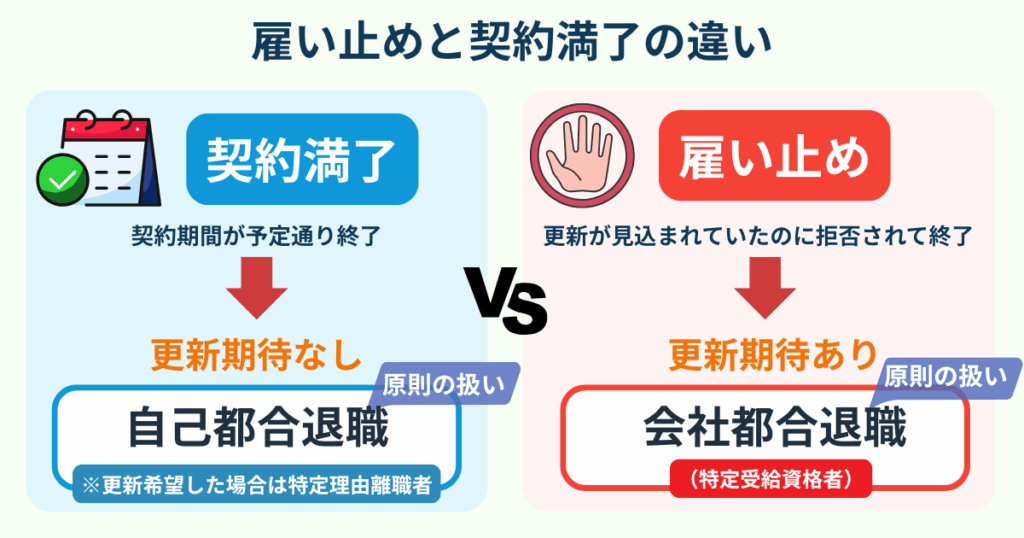

雇い止めと契約満了は、いずれも有期労働契約が終了するときに使われる言葉です。

ただし、契約終了の理由や、労働者が契約更新を期待していたかどうかによって区別されます。

参考:e-Gov法令検索「労働契約法第19条」

契約満了とは?

契約満了は、当初定めた契約期間の終了に伴って自然に労働契約が終わるケースです。更新への合理的期待が存在しない場合に適用されます。

例えば、プロジェクト限定や短期採用の場合が典型です。

- プロジェクトの終了と同時に契約も終了

- 季節要員などで期間が明確に区切られている場合

このように、契約満了は「予定通りの終了」として扱われ、更新を期待する根拠がなければトラブルになりにくいのが特徴です。

雇い止めとは?

雇い止めは、契約の更新が合理的に期待できる状況にありながら、使用者が更新を拒否して契約を終了させるケースです。過去の更新実績や業務の性質などから「更新されるはず」という合理的な期待が認められるかどうかが焦点になります。

具体例として、1年契約を数回更新し、長期にわたって勤務していた労働者が突然更新されなかったケースなどが挙げられます。状況によっては会社都合退職に近い扱いとなり、特定受給資格者に区分されることも少なくありません。

その結果、労働契約法19条に基づき無効とされるケースもあります。

参考:厚生労働省「雇止め法理の法定化 (第19条)PDF」

雇い止めと契約満了を比較すると何が違う?

雇い止めと契約満了は、労働者への影響や会社側の手続きにおいて明確に区別されます。

労働者に与える影響の違い

契約満了は、終了があらかじめ想定されているため、心理的準備や転職活動の計画がしやすい傾向があります。

これに対して雇い止めは、契約更新が合理的に見込まれる状況で打ち切られるため、生活設計への影響や精神的負担が大きくなりやすい点が特徴です。

会社側の対応・通知義務の違い

契約満了では、特別な手続きは不要とされていますが、実態として更新期待があった場合は「雇い止め」に該当する可能性があります。

雇い止めの場合、要件を満たせば30日前の明示義務や理由書の交付義務が発生します。

▼明示義務が発生する要件

- 更新回数が多い場合

- 勤続が長期に及ぶ場合

- 募集時に長期雇用を前提とする表現があった場合

こうした要素が重なると、単なる契約満了ではなく雇い止めと判断されるケースがあります。

失業保険や退職理由への影響

雇い止めと契約満了の違いは、単に契約終了の形だけではなく、失業保険の受給条件や給付日数に直結します。

どちらに当たるかで「会社都合扱い」か「自己都合扱い」かが変わるため、生活への影響も大きく異なります。

離職区分の違い

雇い止めと契約満了は、いずれも有期契約の終了ですが、雇用保険上は別々の「離職区分」に整理されます。

離職区分によって待機期間や給付制限の有無、給付日数が変わるため、自分のケースがどこに当たるのかを理解することが大切です。

▼特定受給資格者(会社都合退職)

- 例:解雇、実質的に解雇と同視される雇い止め

- 給付:待機7日のみで給付制限なし、給付日数も手厚い

- 補足:会社の都合で働けなくなったため、経済的に不利にならないよう手厚く保護されます。

▼特定理由離職者

- 例:契約満了で更新希望したが更新されなかった場合

- 給付:待機7日のみで給付制限なし

- 補足:自己都合ではないが会社都合ほど重くないケース。更新希望があった場合に限り優遇されます。

▼一般離職者(自己都合退職)

- 例:契約満了で労働者自身も更新を希望しなかった場合

- 給付:待機7日+給付制限(原則1ヶ月、要件により3ヶ月)

- 補足:自らの意思で働かない選択をしたとされるため、給付までに制限が設けられます。

参考:厚生労働省「特定受給資格者となる離職理由の判定基準」

雇い止めと契約満了における失業保険の扱い

雇い止めと契約満了は、同じ「契約終了」でも雇用保険での取り扱いが異なります。

特に離職区分がどう整理されるかによって、給付制限の有無や受給日数に差が出る点が重要です。

以下の表で代表的なケースを整理します。

| ケース | 離職区分 | 給付制限 | 給付日数例 |

|---|---|---|---|

| 解雇同視の雇い止め | 特定受給資格者 | なし(7日待機のみ) | 120~330日 |

| 契約満了+更新希望あり→不更新 | 特定理由離職者 | なし(7日待機のみ) | 90~240日 |

| 契約満了+更新希望なし | 一般離職者 | あり(原則1ヶ月) | 多くは90日 |

※給付日数は年齢・被保険者期間により異なります。

自分のケースはどちらに当たる?判断のポイント

雇い止めか契約満了かの判断は、失業保険の扱いを左右します。

契約書の文言だけでなく、更新回数や勤務年数、募集時の説明など複数の要素を踏まえて総合的に決められる点がポイントです。

判断材料となる要素

雇い止めか契約満了かを判断する際には、契約の更新状況・勤務年数・募集時の文言・業務の内容などが重要な要素となります。

- 契約が形式的に繰り返し更新されている

- 5年以上の勤務実績がある

- 「長期勤務歓迎」といった募集文言がある

- 業務が恒常的で正社員と同様の内容

これらが揃うと「更新を期待する合理性」が認められやすくなり、雇い止めと判断される可能性が高まります。

雇い止めと言われたときの対応策

雇い止めを通告されたときは、感情的にならず、証拠を確保しながら冷静に手順を踏むことが大切です。

まず確認すべき書類と相談窓口

雇い止めが適法かどうかを判断するには、契約の経過や労働条件を裏付ける証拠が不可欠です。契約書や更新記録、人事評価、給与明細などを揃え、必要に応じて「雇い止め理由書」を請求しましょう。

相談先としては、以下が代表的です。

都道府県労働局の総合労働相談コーナー

無料で一般的な判断基準や対応方法を教えてもらえる

労働組合

個人加盟できるユニオンもあり、交渉力のない個人の代わりに使用者と交渉可能

弁護士

労働問題に詳しい専門家なら、裁判や和解を含めた実務的な選択肢を整理できる

法的手段を検討する場合

証拠を揃えても解決しない場合、労働審判や裁判といった法的手段に進むことが考えられます。労働審判は原則3回以内の期日で短期解決を目指す制度で、多くはこの段階で和解に至るのが実情です。

労働審判で解決できない場合には訴訟へ移行します。代表的なのは「地位確認訴訟」で、雇用関係の継続と賃金支払いを求める方法です。ただし、長期化や費用負担のリスクがあるため、弁護士と十分に相談することが不可欠です。

次の仕事に向けた行動

争うかどうかに関わらず、並行して次の仕事に備える行動を進めることが現実的です。まずはハローワークで雇用保険の手続きを済ませ、給付を受けながら生活の基盤を整えましょう。

転職活動だけでなく、公的な職業訓練や資格取得支援を利用するとキャリアの幅を広げられます。雇い止めをきっかけに、新しい働き方を模索するチャンスにもつながります。

まとめ

雇い止めと契約満了の違いは、失業保険の取り扱いや労働者の権利に大きく関わります。契約満了は更新希望の有無によって「特定受給資格者・特定理由離職者」または「自己都合退職」と扱いが分かれますが、雇い止めは更新期待を拒まれた終了であり、「会社都合退職」に近い区分となるのが一般的です。

不利益を避けるためには、離職票の内容を必ず確認し、疑問があれば労働局や労働組合などに相談することが大切です。正しい知識をもって行動することで、安心して次のステップへ進めます。