適応障害で診断書を提出したのに、会社から休職を認めてもらえない場合があります。診断書は医学的な証明書として重要ですが、休職の可否は会社の就業規則に基づいて判断されるためです。

この記事では、診断書があっても休職できない理由から、会社が拒否した場合の具体的な対処法を解説します。利用できる代替制度も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

診断書があっても休職できないのはなぜ?適応障害と会社の判断基準

診断書を提出すれば自動的に休職が認められると誤解されがちですが、現実には会社が「休職はできない」と判断するケースもあります。

ここでは、診断書の効力と、会社が休職の可否を決める際の基準を解説します。

診断書の役割と効力

診断書は、医師が作成する正式な医学文書であり、従業員の健康状態を会社に客観的に伝える役割を持ちます。

適応障害の場合、「業務に従事することが困難である」「○週間の安静を要する」といった記載がされるのが一般的です。

ただし、診断書はあくまで医学的所見を示すもので、会社に休職を義務づける効力はありません。提出することで従業員の健康状態を正式に知らせ、必要な配慮や措置を促す役割を果たします。

また、後の労働審判や訴訟では、重要な証拠として扱われます。

休職の可否を決めるのは会社の就業規則

休職制度は、労働基準法で義務付けられた仕組みではなく、各会社が任意で設ける制度です。そのため、休職の条件・期間・賃金の扱いは就業規則に定められており、基準を満たさなければ休職は認められません。

多くの会社では「業務外(私傷病)で一定期間欠勤した場合」を休職付与の条件にしている一方、業務起因が強い場合には労災補償の枠組みで対応するのが一般的です(この点を混同すると判断を誤ります)。

中小企業では休職制度そのものがない場合もあり、診断書があっても制度に基づく休職を法的に強制はできません。

参考:厚生労働省「労災補償」

診断書があっても休職できない具体的なケース

診断書を提出しても、必ず休職が認められるわけではありません。

就業規則や会社の判断によって、次のようなケースでは休職が難しいことがあります。

- 就業規則の条件(例:連続○日欠勤など)を満たしていない

- 適応障害の業務起因性の評価が分かれ、会社が労災ルートを優先すべきと判断している

- 勤続年数が浅く、試用期間中など規定で対象外

- 過去の休職が多く、濫用を懸念され慎重に運用される

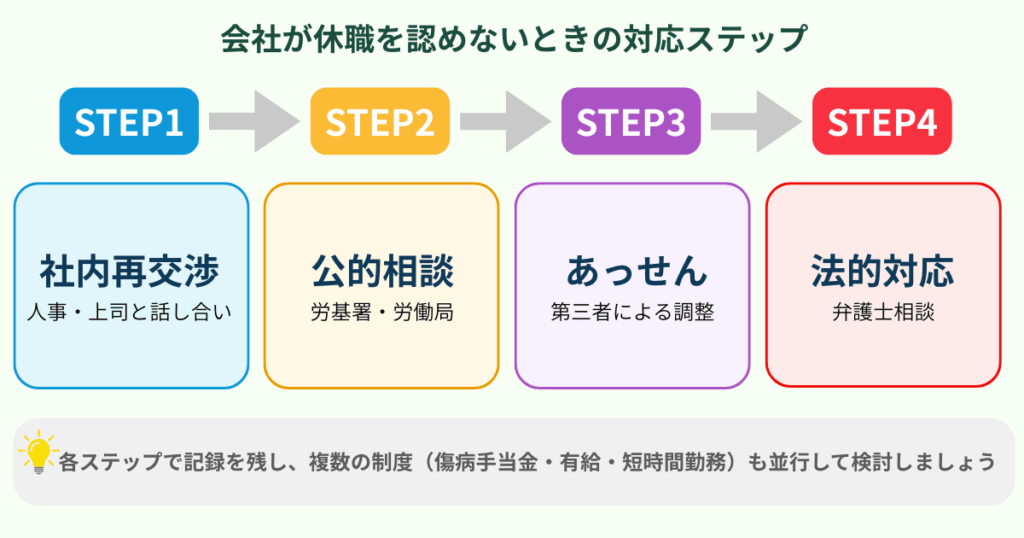

会社が休職を認めないときの対応ステップ

「休職は認めない」と言われても、すぐに諦める必要はありません。適切な順序で行動すれば、状況を改められる可能性があります。

まずは社内での交渉から始め、必要に応じて外部の専門機関へとつなげましょう。

人事や上司と再度話し合い、記録を残す

最初は社内での再交渉からです。診断書の要点(就労困難の程度・必要な配慮・推奨される休養期間)を丁寧に説明し、会社が休職を拒否する理由を具体的に確認します。

やり取りは文書・メールで残し、日時・参加者・回答を記録しましょう。

記録は後の公的相談や法的手続きで、重要な材料になります。

労基署・労働局・社労士に相談する方法

社内で解決が難しい場合は、外部の専門窓口を活用します。

- 労働基準監督署:労働条件や安全衛生、労災保険などの一般相談が可能

- 労働局(総合労働相談コーナー/あっせん制度):助言・指導やあっせんで、会社とのトラブル解決を第三者が仲介

- 社会保険労務士:就業規則の解釈、運用上の落とし穴、手続きの段取りに実務的助言

休職は法定義務ではないため、即時の「行政指導」となるとは限りませんが、第三者の関与で社内の理解が進むことは多いです。

弁護士に相談すべきタイミング

交渉が行き詰まった、不当な取り扱いが疑われる、労災認定や損害賠償を視野に入れる場合は弁護士の出番です。

労働事件に詳しい弁護士であれば、法的評価や今後の戦略を明確にできます。費用が不安なら法テラスや初回相談無料の事務所を活用しましょう。

休職できなくても活用できる制度や選択肢

休職を拒否されても、療養と生活を支える制度は複数あります。

健康保険・雇用保険など会社の休職制度とは別ルートで利用できる仕組みを押さえ、確実に手当を受け取りましょう。

健康保険の傷病手当金

傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けないときに支給されます。

- 待期3日(連続3日)を満たし、4日目以降の労務不能日が対象

- 支給額は標準報酬日額の3分の2

- 支給期間は通算で最長1年6ヶ月

申請先は保険者(協会けんぽ/健康保険組合)です。申請様式には事業主証明(賃金・出勤状況等)欄が通常必要ですが、会社が非協力の場合でもまず保険者に事情を相談し、代替資料や指導で進められることがあります。

賃金支給があると調整・不支給となる場合があるため、賃金規程と併せて確認しましょう。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

有給休暇や短時間勤務制度を使う

年次有給休暇は法律で保障された権利で、原則として会社は取得を拒否できません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社は時季変更権で別日への変更を求められます。

有給による休養と、医師の意見に基づく短時間勤務・時差出勤・在宅勤務などの配慮を合わせれば、無理なく治療を続けられます。

参考:厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています(PDF)」

退職して失業保険(雇用保険の基本手当)を受けるケース

症状が重く勤務継続が難しい場合、退職して雇用保険を活用する選択肢もあります。

2025年4月以降は自己都合の給付制限が原則1ヶ月に短縮されました。さらに病気等で就労困難と認められれば「特定受給資格者・特定理由離職者」に該当し、給付制限なし(待期後すぐ)で受給できる可能性があります。

該当可否はハローワークが書類で判断するため、医師の診断書等を準備しておきましょう。なお、基本手当を受け取るには「就職の意思」と「すぐに働ける健康状態」が必要です。療養で働けない間は、受給期間延長の手続きも検討してください。

| 区分 | 自己都合退職 | 特定受給資格者・特定理由離職者 (病気等) |

|---|---|---|

| 給付制限 | 原則1ヶ月(2025年改正後) | なし |

| 必要書類 | 原則不要 | 医師の診断書などの証明が必要 |

| 受給開始 | 待期後+1ヶ月 | 待期後すぐ |

退職後でも、一定の要件を満たせば傷病手当金の継続給付が認められる場合があります。

<要件の一例>

- 被保険者期間が1年以上ある

- 退職日前に連続して3日以上労務不能である

- 退職日当日も労務不能である

- 退職日に出勤していないこと(賃金の支払いがないこと)

事前に保険者へ確認し、取りこぼしを防ぎましょう。

参考:厚生労働省「基本手当について」

参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

拒否されたときに注意しておきたいこと

休職が認められなくても、焦りは禁物です。無理に働き続ければ心身の負担が増し、感情的に退職すれば生活基盤を損なう恐れもあります。

ここでは、冷静な判断に必要なポイントを見ていきましょう。

無理に働き続けるリスク(症状悪化・労災の可能性)

適応障害のまま出勤を続けると、睡眠障害や集中力低下が慢性化し、うつ病やパニック障害など二次的な疾患に進展するリスクが高まります。悪化すれば治療は長期化し、復職まで数年単位を要することもあります。

業務由来のストレスが強いなら労災認定の対象になり得ますが、認定には時間と証拠収集が必要です。早めに「働き続けることのコスト」を自覚し、医師・会社・公的機関に相談することが、自分を守る近道です。

感情的に即退職しないための判断軸

休職を断られたときは「もう辞めたい」と思いがちですが、退職は最後の手段です。

まずは、次の3点を確認してから判断しましょう。

- お金の見通し:生活費や治療費に十分対応できるか、雇用保険や傷病手当金をいつから受け取れるかを把握しておく

- 体調の見込み:医師と相談し、休養や働き方の調整によって症状が改善できそうかを見極める

- 家族の理解:収入や生活リズムの変化について家族と共有し、同意を得ておく

これらを整理してから判断することで、後悔の少ない選択につながります。

不安が残るときは、社労士や弁護士、ファイナンシャルプランナーに相談して現実的な選択肢を比べると安心です。

相談先リスト(労働局・弁護士・心療内科など)

「どこに相談すればよいかわからない」状態が、一番の遅延要因です。

複数の窓口を並行して活用すると、法的・医療的・生活面のバランスが取りやすくなります。

労働基準監督署

労働条件や安全衛生、労災保険についての一般的な相談を受け付けています。

都道府県労働局(総合労働相談コーナー/あっせん)

助言や指導に加え、第三者によるあっせんで会社との調整を図れます。

弁護士

不当な取り扱いや損害賠償、労災・メンタル不調事案の法的評価を依頼できます。

医師(心療内科・精神科)

治療方針の決定、就労配慮に関する意見書の作成、復職計画の相談が可能です。

社会福祉協議会・ファイナンシャルプランナー(FP)

生活費や住宅ローンなど、資金計画面での支援を受けられます。

まとめ

診断書を提出しても休職が自動的に決まるわけではなく、就業規則の要件や私傷病か労災かの判断によって対応ルートが変わります。それでも、傷病手当金・年次有給休暇・就労配慮・雇用保険といった制度を組み合わせれば、治療と生活の両立は現実的です。

記録を残しながら段階的に交渉し、公的窓口や専門家の支援を受けてください。健康の確保を最優先に、今日できる手続きから一歩ずつ進めましょう。