仕事で強いストレスを感じ、「もう辞めたい」と思う瞬間は誰にでもあります。ただし、それが一時的な感情にとどまるのか、医学的に治療が必要な状態に進んでいるのかは、冷静に見極めなければなりません。

この記事では、セルフチェックの方法や医師の診断の役割、休職と退職の判断基準などをわかりやすく解説します。ぜひ参考にして、無理のない選択につなげてください。

仕事を辞めたいほどのストレスを感じたらどうする?

強いストレスを感じたときに大切なのは、「甘えではなく正当なSOS」と受け止める姿勢です。一人で抱え込んで我慢を続ければ、症状が悪化して働けなくなるリスクが高まります。

できるだけ早く自分の状態を把握し、適切な対応を取ることが大切です。

強いストレスは「甘え」ではなく病気につながるサイン

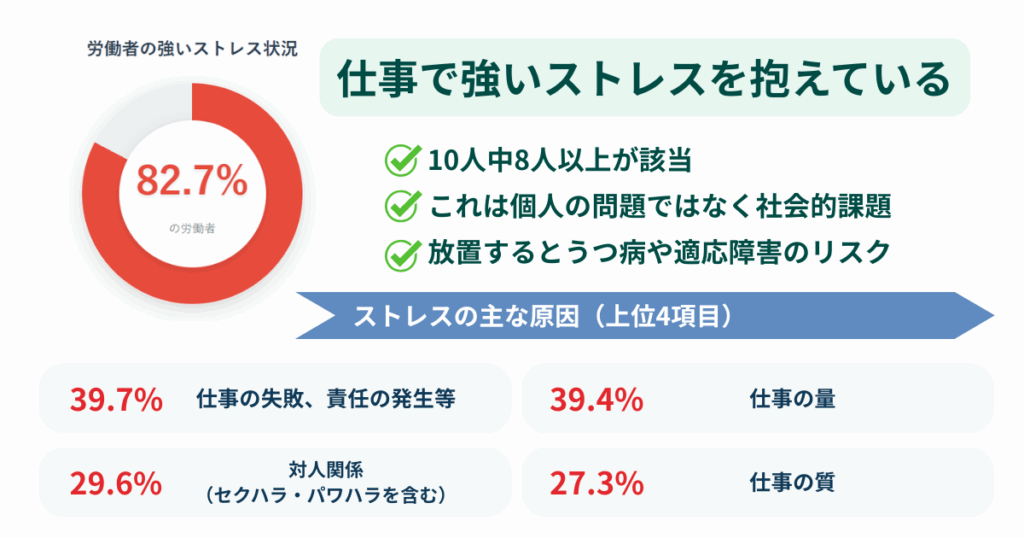

厚生労働省の調査では、労働者の8割以上が仕事で強いストレスを抱えていると答えています。これは一部の人だけでなく、多くの人がストレスに直面していることを示す数字です。

加えて、精神障害に関する労災補償の請求件数も高止まりしており、個人の努力だけでは解決できない社会的な課題といえます。

こうした状況を放置すると、うつ病や適応障害など医療的な対応が必要な疾患につながることもあります。強いストレスを感じたときに「ただの気分の問題」と考えるのではなく、病気の入り口かもしれないと捉えることが大切です。

参考:厚生労働省 令和5年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況(PDF)」

参考:厚生労働省「過労死等(脳・心臓疾患及び精神障害)に係る労災補償状況」

「辞めたい気持ち」と「病気による限界」の違い

一時的に「辞めたい」と感じるのは自然なことです。例えば、人間関係のトラブルや繁忙期の業務増加などは、時間の経過や環境調整で改善するケースが多いでしょう。

しかし、症状が長引いたり強まったりしている場合は、単なる気分の問題ではなく医学的に治療が必要な段階に移行している可能性があります。

- 不眠や食欲不振が2週間以上続く

- 集中力が落ちて仕事に支障が出ている

- 無力感や絶望感が強まり、生活全般に影響している

こうした状態に該当するなら、医師の診断を受けることが欠かせません。感情と病気の境界を正しく理解することで、次に取るべき行動を冷静に選べます。

セルフチェックで分かるストレス状態

医療機関にかかるべきか迷うときは、セルフチェックがひとつの目安になります。

身体面・精神面・行動面の変化を切り分けて確認すると、今の自分の状態を客観的に把握できるでしょう。

症状とストレスチェックのポイント

まず、身体の不調が続いていないかを確認しましょう。

- 朝起きても疲れが取れず、出勤がつらい

- 頭痛や胃痛などが慢性的に続いている

- 食欲不振や過食が続く

- 不眠や早朝覚醒で睡眠の質が低下している

- めまいや動悸、息苦しさが頻繁に出る

続いて、精神面の変化です。

- 出勤前に強い不安を感じる

- 仕事を考えるだけで憂うつになる

- 集中力や記憶力が落ちている

- 感情のコントロールが難しく、怒りっぽい

- 将来への希望が見えず悲観的になっている

最後に、行動の変化にも注意します。

- ミスや遅刻が増えた

- 家族や同僚と距離を置いている

- 趣味に興味を持てない

- アルコールや薬物に頼ることが増えた

こうした症状が2週間以上続く場合は、医師に相談する目安となります。あくまで自己判断のチェックであり、医学的な診断の代替にはならない点に注意してください。

医師の診断と診断書の役割

医師の診断は、体調を客観的に評価し治療方針を決めるだけでなく、会社への手続きや公的制度を利用する際の重要な根拠になります。

休職・傷病手当金に必要な診断書

診断書は、休職手続きや健康保険の傷病手当金申請に欠かせません。

例えば、次のような情報が記載されています。

- 病名や症状の程度

- 治療期間の見込み

- 就労が困難か、制限付きで可能か

診断書を提出すると、会社の休職制度が利用でき、健康保険から傷病手当金を受け取れる可能性があります。

支給額は標準報酬日額の3分の2で、通算して最長1年6ヶ月間支給されます。2022年1月からは「通算化」が導入され、途中で復職や就労再開を挟んでも、合計で1年6ヶ月分まで受給可能となりました。

経済的な支えを得るためにも、診断書の活用は極めて重要です。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

失業保険に関わる診断書の扱い

退職を選んだ場合、診断書は失業保険の手続きに重要な役割を果たします。

自己都合退職では診断書の有無が直接の条件にはなりませんが、病気を理由に退職して診断書を提出すると「特定受給資格者・特定理由離職者」として扱われる可能性があります。この場合は給付制限がなく、待機期間終了後から基本手当を受け取れる仕組みです。

さらに、受給資格の要件も緩和され、直近1年間に通算6ヶ月以上(特例で6ヶ月でも可)の被保険者期間があれば対象となります。加えて、病気で就職活動ができないときは受給期間を最大3年延長でき、基本の1年と合わせて最長4年間まで確保可能です。

参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

休職と退職の判断基準

休職と退職は、似ているようで選択の意味が大きく異なります。

どちらを選ぶかによって生活の安定度や将来の選択肢が変わるため、健康・経済・キャリアの3つの視点で整理して考えることが大切です。

休職と退職、どちらを選ぶべきか

休職には「職場に席を残したまま治療に専念できる」という利点があります。環境を一時的に離れることで症状が改善することも多く、復職の可能性を残せる点は大きなメリットです。

退職を選ぶのは、パワハラや長時間労働など職場環境そのものが根本的に合わない場合や、長期的に治療が必要で復職が現実的でない場合です。新しい職場で心機一転やり直したい人にも適しています。

| 比較ポイント | 休職を選ぶ場合 | 退職を選ぶ場合 |

|---|---|---|

| 健康 | 短期で回復が見込める | 長期治療や復職困難 |

| 経済 | 傷病手当金で一定の収入 | 失業給付で生活を維持 |

| キャリア | 現職に戻りたい | 新しい環境で再出発したい |

上記の表は、あくまで一般的な目安です。実際には医師の診断や経済状況、今後のキャリアプランを合わせて判断しましょう。

相談できる窓口(産業医・労基署・ハローワーク)

休職か退職かで迷ったときは、一人で判断せず専門機関に相談しましょう。

主な相談先は、以下の通りです。

産業医

常時50人以上の事業場に設置が義務付けられています。職場環境や健康状態について、医学的な視点から助言を行うのが産業医の役割です。診断書を発行するのは主治医であり、産業医はその内容を踏まえて職場と本人をつなぐ立場にあります。

労働基準監督署

労働条件やハラスメント、長時間労働の相談窓口です。必要に応じて事業場への調査や是正勧告も行います。匿名での相談も可能で、労災関連の窓口にもなっています。

ハローワーク

失業保険の手続きや再就職支援を担う公的機関です。退職後の給付申請、特定受給資格者・特定理由離職者の認定、職業訓練の案内などを受けられます。病気や障害のある人向けの支援も整備されています。

これらはすべて無料で利用でき、守秘義務も守られているため安心です。迷ったときは、複数の窓口を組み合わせて相談するのもよいでしょう。

参考:厚生労働省「現行の産業医制度の概要等(PDF)」

ストレスで限界を感じたときの行動ステップ

実際に限界を感じたときは、思いつくまま動くよりも、あらかじめ流れを整理しておくことが大切です。

受診から会社への報告、制度の利用、治療の継続までを順を追って進めることで、体調の回復と生活の安定を両立しやすくなります。

- 医療機関を受診して診断を受ける

- 診断書を取得する

- 上司や人事部に報告する

- 休職または退職の方針を相談する

- 傷病手当金や失業給付など制度を申請する

- 治療を継続し、定期的に状況を見直す

一連の流れを意識して進めれば、混乱を減らしながら落ち着いて対応できます。

焦らず段階を踏むことで、安心して次の選択につなげられるでしょう。

まとめ

強いストレスで「辞めたい」と思ったとき、まず必要なのは状況を正しく評価することです。症状が一時的か、医学的な治療が必要かを区別し、必要に応じて専門医に相談しましょう。診断書は休職や傷病手当金、失業給付の申請に不可欠であり、制度を活用することで経済的にも支えが得られます。

休職か退職かの選択は、健康状態、収入の見通し、キャリアの方向性を総合的に判断することが大切です。一人で抱え込まず、産業医や労基署、ハローワークといった相談先も積極的に活用してください。適切なサポートを得ることで、健康を守りながら新しいスタートに向けて歩み出せるはずです。