退職時の有給消化は労働者の法的権利です。会社は原則として拒否できませんが、退職日の設定や社会保険料への影響など、知っておくべきポイントがあります。

この記事では、有給消化のルールから円満な進め方まで、退職を控えた方が押さえておきたい情報を詳しく解説します。

正しい知識を身につけて、スムーズかつ有利な退職を実現しましょう。

退職時の有給消化ルールと拒否されたときの対応

退職時の有給消化は労働基準法で保障された権利であり、会社は基本的に拒否できません。

ただし、会社側にも一定の権利があるため、正しいルールを理解しておきましょう。

有給休暇の基本ルール(労基法)

有給休暇は労働基準法第39条で定められています。

雇用から6ヶ月間継続勤務し、出勤率が8割以上であれば取得が認められます。日数は勤続年数に応じて増加し、最大で20日付与される仕組みです。

未消化分は2年間繰り越しが可能で、退職時にまとめて消化できます。

重要なのは、取得理由を問わず使える権利であり、退職時も会社が一方的に拒否できないという点です。

会社が拒否できるのは「時季変更権」だけ

会社が有給を制限できる唯一の仕組みが「時季変更権」です。労基法第39条第5項に定められており、事業の正常な運営を妨げる場合に限って時期を変更できます。

ただし、退職時は退職日以降に労働契約が存在しないため、原則として行使できません。どうしても引き継ぎ確保が不可能など、例外的な場合に限られます。

単に「忙しい」「人手が足りない」などは理由になりません。

拒否されたときの相談先と具体的な手順

有給消化を不当に拒否された場合は、まず書面で申請・回答を残すことが重要です。それでも解決しなければ労働基準監督署に相談できます。無料で対応してもらえ、必要に応じて会社に指導も入ります。

さらに深刻なケースでは弁護士相談も検討しましょう。経済的損失や不当な扱いがある場合は、法的措置を視野に入れる必要があります。

▼有給消化ルールの要点

- 有給休暇は労働者の法的権利

- 会社の一方的な拒否は違法

- 時季変更権も退職時は行使困難

- 書面での申請・記録が重要

- 労基署・弁護士への相談も可能

| 退職理由 | 有給消化の扱い | 会社の対応 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 自己都合退職 | 法的権利として消化可能 | 時季変更権の行使は可能だが、退職時には適用が難しい | 引き継ぎ期間の確保が重要 |

| 会社都合退職 | 法的権利として消化可能 | 原則として拒否不可 | 退職日の調整が必要な場合がある |

参考:参考:厚生労働省「年次有給休暇取得状況」(PDF)

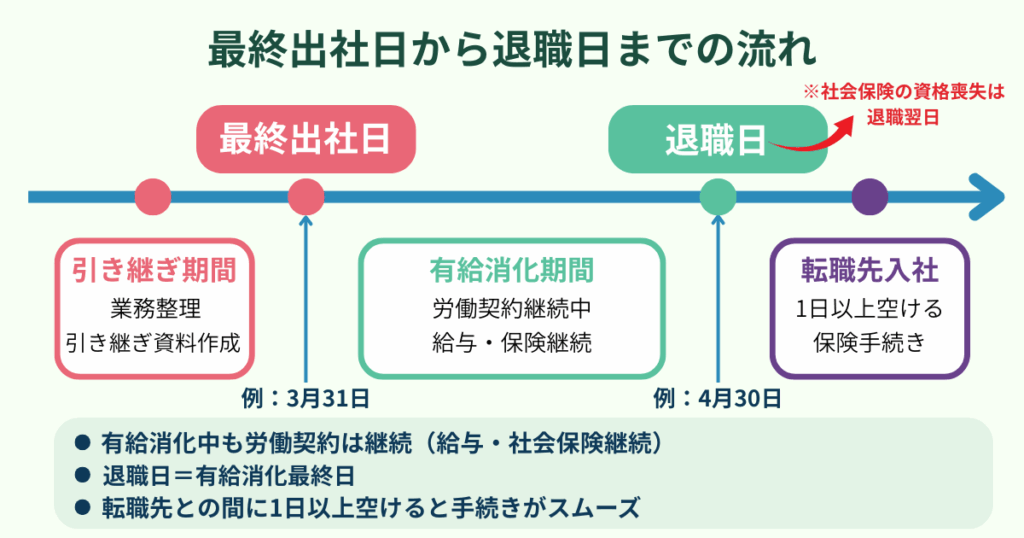

退職日と最終出社日の違いを理解しよう

有給消化を予定するなら、「最終出社日」と「退職日」の違いを理解しておきましょう。

両者の設定によって、社会保険料や給与計算に影響します。

退職日=有給消化終了日の仕組み

退職日とは、労働契約が正式に終了する日を指します。有給消化中も契約は継続しているため、有給休暇の最終日がそのまま退職日になります。一方で、最終出社日は「実際に出勤する最後の日」です。

なお、退職日=有給消化の最終日であり、社会保険の資格喪失日はその翌日です。

例えば、3月20日を最終出社日とし、その後に10日間有給消化した場合、退職日は3月30日となります。この間も労働者としての地位は維持され、給与や社会保険の資格も継続します。

この仕組みを理解せずに退職日を設定すると、社会保険料の二重払いや転職先での手続きの遅れといった不利益につながることがあるため注意が必要です。

有給消化を組み込んだスケジュール例

実際の有給消化スケジュールを具体例で確認してみましょう。

▼パターン1:有給をすべて消化する場合

- 3月31日 … 最終出社日

- 4月1日〜4月30日 … 有給消化期間(当年4月の営業日数に応じて20日前後を消化)

- 4月30日 … 退職日

▼パターン2:引き継ぎ期間を確保する場合

- 3月31日 … 最終出社日

- 4月1日〜4月5日 … 引き継ぎ出勤

- 4月8日〜4月30日 … 有給消化期間

- 4月30日 … 退職日

転職先入社日との間に1日以上の空白を設けると、社会保険の切替手続きがスムーズです。

引き継ぎと有給消化の両立ポイント

有給消化を円滑に進めるには、先に引き継ぎ計画を固めることが近道です。退職の意思を伝えたら業務を棚卸しし、最終出社日までに主要業務を引き継ぐ段取りを整えましょう。

特に引き継ぎ資料の整理が重要です。業務マニュアルや取引先情報をまとめ、後任者が迷わない状態にしておきます。

▼引き継ぎ時の注意点

- 業務の洗い出しと優先順位付け

- 引き継ぎ資料の作成と共有

- 後任者との十分な情報共有

- 取引先への挨拶と担当者変更の連絡

- 緊急時連絡方法の明確化

有給消化で変わる社会保険・給与・税金の影響

退職日がずれると社会保険料や税金に大きく影響します。

特に退職日が月をまたぐ場合は負担が増えるため注意しましょう。

退職日が翌月にずれると社会保険料はどうなる?

社会保険料は、資格喪失日(退職翌日)の属する月の前月分までが対象です。

月中退職なら退職月分は発生せず、月末退職なら退職月分が発生します。

▼ケース別の社会保険料の扱い

- 3月31日退職 → 3月分までで終了

- 4月10日退職 → 4月分も発生(※標準報酬30万円の場合の概算。実額は保険者や年度により変動)

- 転職先が4月1日入社/前職が4月10日退職 →事務手続きのタイミング次第で一時的に二重控除が生じる可能性あり

▼回避するためのポイント

- 退職日は月末に設定する

- 入社日は退職日の翌日以降にする

退職日と入社日を調整するだけで、社会保険料の余分な負担や二重払いを防ぎやすくなります。

有給消化と退職金・賞与の関係

有給消化中も在籍しているため、退職金や賞与の算定に含まれることが多いですが、取扱いは就業規則によって異なります(賞与は支給日在籍が条件の例が一般的)。

- 退職金:退職日を基準に算定 → 有給消化で退職日が延びれば有利になる可能性あり

- 賞与:支給日に在籍が条件 → 有給消化で受給できる場合あり

ただし、詳細は会社規程によるため就業規則で確認しましょう。

住民税・雇用保険料の支払いタイミング

住民税は前年所得に対して課税され、退職時に残額を一括徴収されるか普通徴収に切り替わります。有給消化で退職日が延びれば特別徴収期間も延び、一括徴収額が減る可能性があります。

雇用保険料の従業員負担は年度・業種で変動します(例:2025年度の一般の事業の労働者負担は0.55%)。

※最新の料率は、厚労省公表値を確認してください。

▼社会保険・給与・税金への影響比較表

| 項目 | 当月末退職 | 翌月退職 | 影響 |

|---|---|---|---|

| 社会保険料 | 当月分まで | 翌月分も発生 | 約4〜5万円台の増加(報酬30万の目安)※ |

| 住民税 | 残額一括徴収 | 特別徴収延長 | 一括減・普通増 |

| 退職金 | 勤続期間短 | 勤続期間長 | 算定で有利な場合あり |

| 賞与 | 支給日前退職リスク | 支給日在籍可 | 受給機会が増加 |

※地域や健保組合・年度で変動します。最新料率で確認してください。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」

参考:東京都主税局「個人住民税 特別徴収の事務手引き(PDF)」

円満に有給消化するための伝え方・交渉のコツ

有給消化をスムーズに進めるには、退職の意思を伝えるタイミングや方法に工夫が必要です。

会社側の事情も踏まえたうえで相談すれば、トラブルを避けつつ円満に有給を消化できます。

希望を伝えるベストタイミング

有給消化の希望は退職の意向を伝えるときに同時に相談するのが理想です。遅れると会社の準備不足でトラブルにつながることがあります。

目安は退職希望日の1〜2ヶ月前です。管理職や専門職の場合は3ヶ月前から引き継ぎ準備を始めると安心です。

また、決算期など繁忙期を避けることで、協議もスムーズになります。

退職願・退職届への書き方の工夫

退職願や退職届に有給消化の希望を記載する場合は、希望する日数や最終出社日を明確に示すことが大切です。加えて、会社側の事情も考慮しながら「調整可能である」姿勢を示すと、柔軟に対応してもらいやすくなります。

また、有給消化については退職届に直接盛り込まず、口頭での相談や別途書面で伝える方法もあります。

退職手続きの形式や社内ルールに合わせて、最も円満に進められる方法を選ぶのがおすすめです。

職場に迷惑をかけない引き継ぎ方法

引き継ぎは段階的に進め、最終出社日までに主要業務を完了させましょう。

取引先への担当変更案内や、連絡体制の明確化も重要です。

▼円満な有給消化のための交渉のコツ

- 退職の意向と同時に有給消化の希望を相談

- 会社の事情を考慮した柔軟な姿勢を示す

- 引き継ぎ計画を具体的に提示

- 書面での申請と記録の保管

- 取引先への事前案内と担当者紹介

- 有給消化期間中の連絡方法を明確化

まとめ

有給消化は法律で守られた労働者の権利であり、退職時も会社が一方的に拒否することはできません。ただし、退職日の設定によって社会保険や給与、税金に影響するため、計画的に進める必要があります。

不当な拒否を受けた場合は、労基署や弁護士への相談も検討しましょう。適切な知識と準備があれば、有給消化を円滑に進め、安心して退職できます。