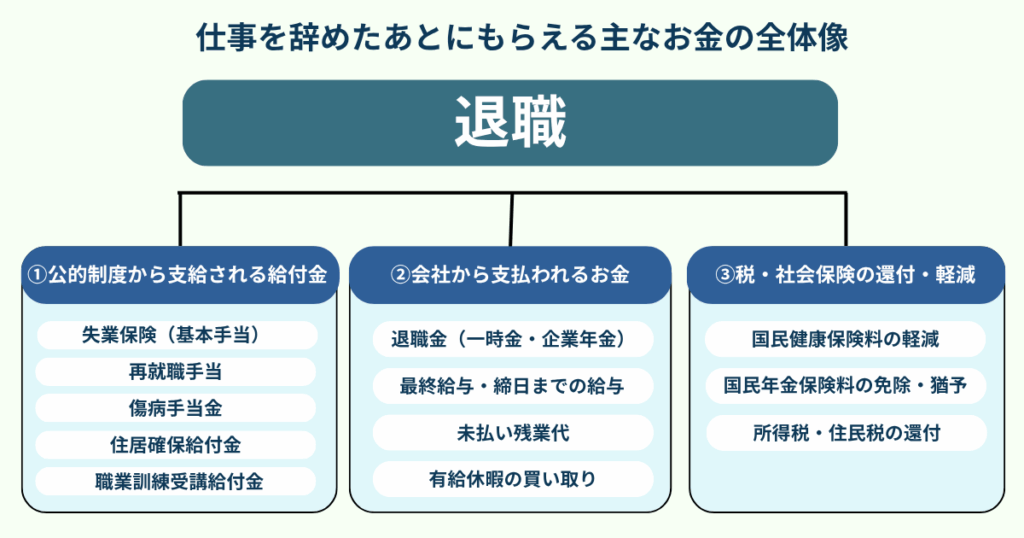

仕事を辞めた後、「生活費はどうなる?」「どんなお金がもらえるの?」と不安に思う人は多いでしょう。実は、退職後にも受け取れるお金にはさまざまな種類があります。

失業保険(雇用保険の基本手当)などの公的な給付金をはじめ、退職金や税金の還付・軽減措置など、条件を満たせば受け取れるお金は意外と多いものです。

この記事では、退職後にもらえるお金の種類や申請の流れ、スムーズに受け取るためのポイントをわかりやすく解説します。

公的制度で受け取れるお金

退職後の生活を支える柱となるのが、雇用保険や健康保険などの公的給付制度です。

ここでは、代表的な3つの給付と、制度を活用する際に押さえておきたい条件を整理します。

失業保険の仕組みと受給条件

失業保険は、再就職を目指す人の生活を支えるための制度です。離職後は、ハローワークで求職申込みと離職票の提出を行い、受給資格の決定を受けます。すべての離職者に共通して7日間の待期期間が設けられ、この期間は失業状態であることが確認されます。

なお、2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職時の給付制限期間は「原則1か月」に短縮されました。

標準的なケースでは、待期7日+給付制限1か月=おおむね1か月強で支給開始となります。ただし、過去5年以内に自己都合退職による受給資格決定が3回以上ある場合などは、従来どおり3か月の給付制限が適用されます。

給付制限が解除される特例(リスキリング)

離職前1年以内または離職中に、厚生労働大臣が指定する教育訓練(リスキリング)を受講した場合、一定の要件を満たせば給付制限が解除されます。この場合、待期期間(7日間)の満了後すぐに基本手当の支給が開始されます。

給付制限がない「特定理由離職者」

病気・家族の介護・配偶者の転勤など、やむを得ない正当な理由があると認められた特定理由離職者は、給付制限がかからず、待期7日終了後に支給が始まります。

参考:厚生労働省「基本手当について」

参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(PDF)」

再就職手当・職業訓練受講給付金も対象になる?

<再就職手当>

基本手当の受給資格者が、所定給付日数の一部を残して早期に安定した職業に就いた場合に支給されます。

- 支給率:残日数が3分の2以上 → 70%、3分の1以上~3分の2未満 → 60%

- 支給額:基本手当日額 × 支給率 × 残日数

<職業訓練受講給付金(求職者支援制度)>

雇用保険の受給資格がない人や、受給を終えた人が対象です。

ハローワーク指定の職業訓練を受ける際、月10万円+交通費が支給されます。

▼主な要件

- 本人収入月8万円以下

- 世帯収入月30万円以下

- 世帯の金融資産300万円以下

など、厳しい収入・資産基準があります。

参考:厚生労働省「再就職手当のご案内(PDF)」

参考:厚生労働省「職業支援・給付金などについて知る|ハロトレ特設サイト」

健康保険・年金の免除・減免も忘れずに確認

退職後は国民健康保険・国民年金に切り替えるか、健康保険の任意継続を選択します。

- 国民健康保険料の軽減

倒産・解雇など「非自発的失業」の場合(特定受給資格者・特定理由離職者の一部)、前年の給与所得を30/100として計算する特例が適用され、保険料が軽減されます。 - 国民年金保険料の免除・猶予

所得が減少した場合は、免除・猶予を申請可能。免除期間も年金受給資格期間に算入されます。

参考:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」

会社から受け取れるお金

企業から支払われるお金は、退職金や未払い残業代など、労働契約に基づくものです。退職時に正しく確認しておかないと、受け取れるはずの金額を逃してしまうこともあります。

ここでは、主な項目と注意点を紹介します。

退職金・最終給与・未払い残業代

<退職金>

税制優遇が非常に大きいのが特徴です。

- 退職所得控除:勤続年数に応じて控除額が設定され、20年超で増額。

- 控除後の金額をさらに2分の1にして課税されるため、実質的な税負担は軽くなる。

<未払い残業代>

退職後も請求可能。賃金債権の時効は当面3年(労基法改正経過措置)です。

支払期日が2020年4月以降のものに適用されます。

有給休暇の買い取り・最終給与・交通費の清算

<有給休暇の買い取り>

在職中の買取は原則禁止ですが、退職時に残っている有給休暇は会社が任意で買い取り可能です。買い取り額に法的上限はありませんが、通常は平均賃金または通常賃金を基準に算定されます。

また、買取を希望する場合は退職前に人事・総務へ意思を伝えることが重要です。締め処理後では対応できないことがあります。

<最終給与・清算>

退職日までの給与や未清算の通勤定期代は、最終給与支払日に一括精算されます。経費や清算漏れがある場合は、退職後1〜3か月以内であれば再精算してもらえるケースもあります。

給与明細で最終支給額を必ず確認しましょう。

離職票・源泉徴収票で確認すべき金額欄

<離職票>

ハローワークでの失業給付申請に必須です。離職理由コードに誤りがあると、給付制限や日数に影響するため必ず確認を。

発行まで通常10日前後かかるため、届かない場合は勤務先またはハローワークに問い合わせましょう。

<源泉徴収票等>

給与分は「給与所得の源泉徴収票」、退職金は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」として交付されます。

確定申告や転職先での年末調整で必要になるため、必ず1月末までに受け取って保管しましょう。

意外と知られていない「もらえる可能性がある」お金

公的給付や退職金以外にも、状況によって支給される制度があります。

住居を失うおそれがある人への支援や、退職後も条件を満たせば受け取れる医療・生活関連の給付など、見落としやすい補助金・給付金を紹介します。

住居確保給付金や自治体の支援制度

離職や廃業で家賃を払えなくなった場合に、自治体が家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。対象は離職・廃業後2年以内の主たる生計維持者で、支給期間は原則3か月、延長により最大9か月まで。支給は自治体から家主へ直接行われます。

申請には離職証明書や収入証明が必要で、審査には数週間かかることもあるため、早めの申請がおすすめです。

参考:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要」

傷病手当金

業務外の病気やけがで働けず、給与が支払われない場合に健康保険から支給されます。支給開始条件は、連続3日間の休業後、4日目以降も休業していること。

退職日に「労務不能状態」であり、かつ1年以上の被保険者期間があれば退職後も受給可能です。ただし、退職日に出勤した場合は対象外になる点に注意が必要です。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

出産・育児・介護に関する給付金との関係

出産・育児・介護などを理由に退職した場合は、特定理由離職者に該当し、給付制限なしで基本手当を受給できる場合があります。また、妊娠・出産・病気などで求職できない期間がある場合は、受給期間延長の特例申請も可能です。

さらに、在職中に出産予定日や休業開始日がある場合は、出産手当金や育児休業給付金を退職後も継続受給できるケースがあります。勤務先の健康保険組合に確認しましょう。

参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金について」

参考:厚生労働省「育児休業等給付について」

支給をスムーズにもらうための手続き・タイミング

給付を確実にもらうには、「申請の順番」と「期限の管理」が欠かせません。

誤った順番で申請すると、受給資格を失ったり、支給が遅れることもあります。

申請の順番を間違えると損をするケース

基本手当は「働く意思と能力があること」が前提で、傷病手当金は「働けない状態」が条件です。

両者は同時受給できず、療養中は基本手当の申請ができません。ただし、病気や出産などで受給できない場合は受給期間延長の手続きを行うことで、回復後に受給できます。

また、症状がある場合は、先に医師の診断書を添えて健康保険側に相談しておくと安心です。老齢年金(特別支給分)を受けている人は、基本手当との同時受給ができず、年金が停止されることがあります。

待期期間・給付制限中にできる準備

- 待期期間(7日間)

離職理由に関係なく、この期間は失業状態の確認期間です。

この間に収入を得たり就労した場合は、待機が成立せず支給開始が遅れる(再計算となる)ことがあります。 - 給付制限期間(自己都合1か月/3か月)

この期間中は基本手当が支給されませんが、職業訓練(リスキリング)を受講すれば、給付制限が解除される場合があります。

必要書類と期限をまとめてチェック

▼主な必要書類

- 離職票

- 雇用保険被保険者証

- 身元確認書類・証明写真・印鑑

- 振込先口座の通帳

- 教育訓練修了証(リスキリング特例時)

雇用保険の申請は退職の翌日から1年以内が有効期間です。この期間を過ぎると受給資格を失うため、早めに手続きを済ませましょう。また、再就職手当や教育訓練給付金などは、就職・受講日からの期限が短いため、早めの確認が必要です。

まとめ

2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限は原則1か月に短縮されました。この改正は、転職やリスキリングを支援し、労働者が前向きにキャリアを選択できるようにするための施策です。

また、2025年10月からは「教育訓練休暇給付金制度」も導入されています。この制度により、在職中でもスキルアップや学び直しを行いやすくなり、キャリア形成を支援する仕組みが整いつつあります。

退職後の各種給付制度とあわせて、こうした支援を活用すれば、生活を安定させながら次のキャリアへ安心して進めるでしょう。

参考:厚生労働省「令和7年10月から教育訓練休暇給付金が創設されます」