失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するには、最初に必ず「待機期間」という7日間を経過しなければなりません。この待機は、退職理由に関わらず一律で課される基本ルールです。

さらに、2025年4月の制度改正により、自己都合退職の給付制限は従来の2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されました。

この記事では、待機期間の仕組みや数え方、給付制限・受給期間の違い、改正後の支給開始までを分かりやすく解説します。

待機期間とは?失業保険における基本ルール

失業保険を受けるための最初のステップが「待機期間」です。

制度の基本を理解しておくと、受給開始までの流れを見通しやすくなります。

待機期間の定義と日数(7日間)

待機期間とは、ハローワークで受給資格決定を受けた日から起算して7日間のことです。単なる「求職申込」だけでなく、離職票の提出など必要な手続きが揃い、正式に受給資格が決まった時点からスタートします。

この7日間は暦日でカウントされるため、土日や祝日も含まれます。雇用保険法第21条に定められており、全国一律で適用されます。

会社都合退職でも自己都合退職でも、この7日間を経過しないと受給資格は発生しません。

参考:厚生労働省「雇用保険制度の概要」

なぜ待機期間が必要なのか

待機が設けられている理由は、不正受給の防止と失業状態の確認にあります。ハローワークはこの期間を利用して、離職票や申請内容をチェックし、本当に失業しているかを確認します。

また、申請者にとってもこの7日間は「失業状態を客観的に証明する」時間です。働ける状態なのか、すぐに就職する意思があるのかを確認する意味も持ちます。

待機期間の数え方と開始タイミング

待機の起算日や休日の扱いを誤解すると、実際の支給開始時期がずれてしまうことがあります。

具体的な数え方と注意点を整理しておきましょう。

起算日の基本ルール

待機期間のスタートは受給資格決定日です。

退職日や離職票交付日ではなく、ハローワークで資格決定を受けた日が基準になります。

▼具体例

- 3月31日:退職

- 4月5日:ハローワークで受給資格決定

- 4月5日〜4月11日:待機期間(7日間)

このように、退職から手続きまでに間があっても、その空白期間は待機には含まれません。実際に受給資格が決まった日から数える点に注意が必要です。

退職日や手続き日がずれる場合

退職後すぐに手続きしなかった場合、その空白期間は待機に含まれません。

例えば、退職から1ヶ月後にようやくハローワークに行った場合、待機はその日から7日間カウントされます。

一方で、受給期間(原則1年)は退職日の翌日から進むため、手続きが遅れると実際に受け取れる日数が減ってしまいます。

年末年始・連休をまたぐケース

待機期間は暦日で計算されるため、閉庁日であってもカウントされます。

▼具体例

- 12月28日:受給資格決定

- 12月29日〜1月3日:待機期間に含まれる

- 1月4日:待機終了後、受給資格が有効に

このように、ハローワークが休みでも待機は進みます。営業日ではなく暦日で数える点を理解しておきましょう。

待機期間と「給付制限」「受給期間」の違い【2025年改正対応】

待機と似た用語に「給付制限」と「受給期間」があります。

2025年の制度改正により特に給付制限のルールが変わったため、整理して確認しておきましょう。

参考:厚生労働省「基本手当について」

待機期間(7日間)

退職理由を問わず全員に適用されるのが、最初の7日間にあたる待機期間です。

この期間は一切給付を受けられず、まず「失業状態にある」ことを確認するための時間とされています。

待機が終わって初めて支給対象となるため、会社都合・自己都合にかかわらず、誰にとっても必ず経過しなければならない共通のルールです。

給付制限(2025年4月改正後:自己都合は原則1ヶ月に短縮)

自己都合退職では、待機終了後にさらに給付制限が設けられます。

2025年4月改正で、原則1ヶ月に短縮されました。

ただし、以下のような例外もあります。

- 過去5年以内に自己都合で2回以上の受給資格決定を受けていた場合⇒3ヶ月

- 自己の重大な責めに帰すべき理由(懲戒解雇など)⇒3ヶ月

- 介護や配偶者の転勤同行など「正当な理由」による自己都合(特定受給資格者・特定理由離職者)⇒給付制限なし

▼給付制限の改正前後比較

| 項目 | 改正前(~2025年3月) | 改正後(2025年4月~) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 自己都合退職 | 2ヶ月 | 1ヶ月(原則) | 5年以内2回以上や重大理由解雇は3ヶ月、正当理由ありはなし |

| 会社都合退職 | 制限なし | 制限なし | 待機7日後から支給対象 |

参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(PDF)」

受給期間(原則1年間の上限)

基本手当を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。この1年の中で、年齢や勤続年数、離職理由に応じて決められる「所定給付日数」を消化していきます。

例えば所定給付日数が90日の場合、1年間の枠の中で90日分を受け取る仕組みです。

ただし、病気や妊娠・出産、育児や家族の介護などで働けない状況があるときは「受給期間延長申請」が可能です。延長できるのは最長3年間で、合計で最大4年間まで受給資格を保持できます。

注意点として、1年を過ぎると未消化の給付日数は消滅し、繰り越すことはできません。また、退職後に手続きが遅れると、1年間のカウントが既に進んでいるため、実際に受給できる期間が短くなります。

退職票が届いたら速やかにハローワークで手続きを進めることが重要です。

待機期間が終わったらいつから失業保険がもらえる?

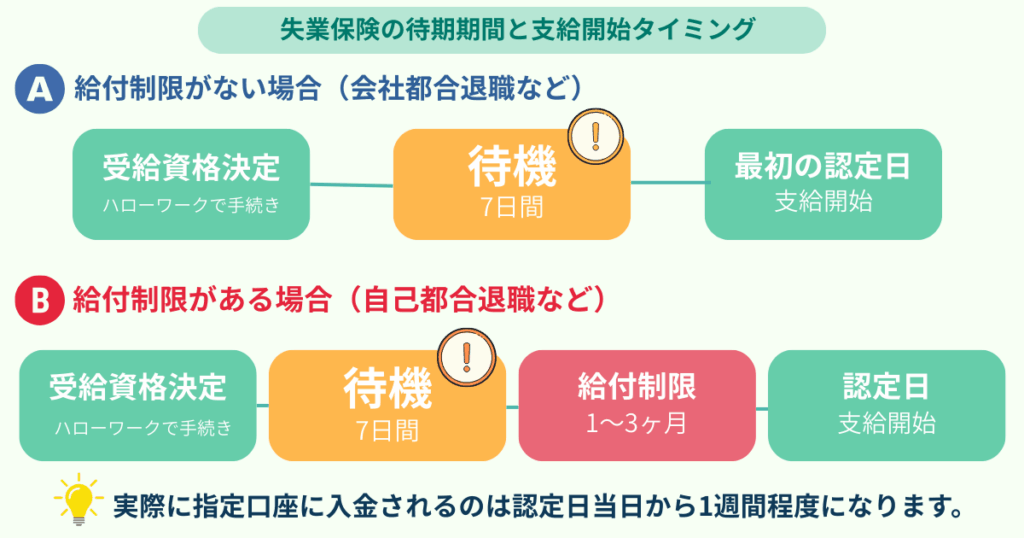

待機が終わったあとの支給開始日は、退職理由によって大きく変わります。

会社都合・自己都合・契約満了それぞれの流れを見ていきます。

会社都合退職の場合の流れ

会社都合退職では、待機7日が終わった翌日(8日目)から支給対象です。

ただし実際の振込は4週間ごとの失業認定後、約1週間後に行われるため、初回の入金は手続きから1ヶ月程度先になります。

自己都合退職の場合の流れ(改正後:1ヶ月制限を反映)

自己都合退職は、待機7日+給付制限1ヶ月を経て、求職申込からおおよそ37日後に支給対象となります。

なお、給付制限中に就職する場合は「再就職手当」の条件に注意が必要です。

特に自己都合退職で給付制限中に再就職する場合は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介による就職でなければ再就職手当は受けられません。

参考:厚生労働省「再就職手当のご案内(PDF)」

契約満了・雇止めの場合

契約更新を希望せず満了した場合は、自己都合扱いで給付制限(原則1ヶ月)がかかります。

一方、更新を希望したのに更新されなかった場合や、更新を希望していて3年以上継続雇用されていた場合は「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当し、給付制限なしで待機終了後に受給可能です。

参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

待機期間中にできること・やってはいけないこと

待機中の過ごし方にもルールがあります。

申告が必要なアルバイトや再就職手当の条件など、やっていいこと・避けるべきことを整理します。

アルバイト・副収入がある場合

待機中に1日4時間以上働いた場合、その日は「就労」とみなされ、待機日数に算入されません。通算で7日間の待機を満たす必要があるため、結果的に終了が遅れることになります。

週20時間以上という基準は雇用保険加入要件であり、待機の延長条件とは別です。

短時間のアルバイトであっても必ず申告が必要です。申告しないと不正受給となり、給付の返還や罰則につながります。

就職が決まった場合の扱い

待機終了前に就職した場合、失業保険の受給資格は発生しません。

待機後に就職した場合は、条件を満たせば再就職手当の対象になります。ただし、自己都合退職で給付制限があるケースでは、最初の1ヶ月間は「ハローワーク紹介経由」での就職が条件となります。

病気・出産など特例のケース

待機期間中に病気や妊娠・出産などで働けなくなった場合は、受給期間の延長が可能です。

診断書や母子手帳の提出が必要となるため、必ずハローワークに相談してください。

▼待機期間中にできること・できないこと

- できること:短時間のアルバイト(要申告)、就職活動、職業相談

- できないこと:4時間以上の就労を無断で隠す、待機中にフルタイムで働く

まとめ

待機期間とは、失業保険を受けるために全員が必ず経過する7日間のことです。受給資格決定日から暦日で数え、土日祝も含まれます。

2025年の制度改正により、自己都合退職の給付制限は原則1ヶ月に短縮されました。会社都合なら待機終了後すぐ、自己都合なら待機+1ヶ月後に支給が始まります。

ただし、過去の受給歴や懲戒解雇などの場合は3ヶ月、正当な理由による離職では制限なしとなるケースもあります。最新ルールを踏まえて手続きを進めることが、スムーズな受給につながります。