12月に退職する場合、年末調整の有無は「退職日」と「最終給与の支給日」で決まります。年末調整を受けられるかどうかは税金の還付や追加納付に直結するため、正確に理解しておくことが大切です。

この記事では、12月退職時の年末調整や確定申告のポイントを整理し、還付の目安や失業保険・社会保険との関係も解説します。

結論|12月退職者は「会社が調整」か「自分で確定申告」の2択

12月退職の場合、年末調整は会社が行うか、自分で確定申告をするかの2つに分かれます。

まずは、判断基準を確認してみましょう。

年末調整されるケース

12月31日時点で在籍しており、その年内に給与や賞与が支給される場合は、会社で年末調整が行われます。

12月途中で退職しても、最終の給与が12月中に支給されれば同様です。

ただし、控除証明書を退職前に提出しておく必要があります。間に合わない場合は、確定申告で追加控除を受けられます。

確定申告が必要なケース

12月中に退職し、最終給与が翌年1月以降に支払われる場合は会社では年末調整が行われません。

また、12月31日時点で在籍していない場合も同様です。

このケースでは、翌年2月16日〜3月15日の確定申告で税額を精算する必要があります。

12月退職時の年末調整の対象条件と手続きスケジュール

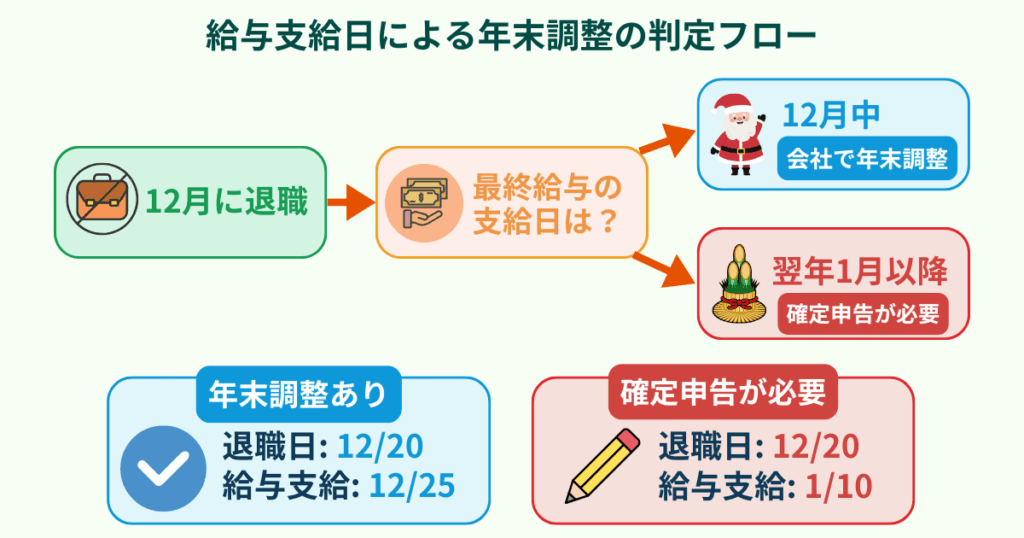

12月退職でも一律ではなく、退職日と給与支給日の組み合わせで扱いが変わります。

重要なのは「給与の支給日」で判断するという点です。

12月途中退職と12月末退職の違い

12月31日付で退職すれば、その年内に支給される給与については会社が年末調整を行います。

一方、12月30日以前に退職した場合、年内に給与が残っていなければ会社は調整できず、本人が確定申告で対応する必要があります。

給与支給日による扱いの違い

給与の支給日が年内か翌年かによって、年末調整の扱いが変わります。これは、所得税法で「給与所得は実際に支給を受けた日を基準に計上する」と定められているためです。

したがって、退職日が同じでも給与の支給タイミング次第で、年末調整の有無が分かれることになります。

以下の表で、代表的なケースを整理しました。

| 退職日 | 給与支給日 | 年末調整の有無 |

|---|---|---|

| 12月20日 | 12月25日 | 会社で年末調整あり |

| 12月20日 | 翌年1月10日 | 年末調整なし(確定申告必要) |

| 12月31日 | 12月31日または年内 | 会社で年末調整あり |

| 12月31日 | 翌年1月支給 | 翌年分に計上、確定申告必要 |

参考:国税庁「令和6年分 源泉徴収税額表」

退職後の手続きの流れ

退職後は会社から源泉徴収票を受け取ります。

源泉徴収票は退職者に必ず交付される書類で、法的な期限は翌年1月31日までと定められています。ただし実務上は「退職後1ヶ月以内」を目安に速やかに交付されるのが通例です。

もし交付されない場合は、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。源泉徴収票を受け取ったら、控除証明書や医療費の領収書を整理し、確定申告が必要な場合に備えましょう。

12月退職で年末調整がない場合は確定申告で還付を受ける

年末調整がなかった場合でも、確定申告を行えば税金が還付される可能性があります。

申告の必要性と準備を早めに理解しておくことが大切です。

確定申告が必要になるケース

12月退職後は、すべての人が確定申告をするわけではありません。ただし、いくつかの条件に当てはまる場合は、自分で税額を精算する必要があります。

代表的なケースは次のとおりです。

- 最終給与の支給日が翌年になる場合

- 医療費控除や住宅ローン控除初年度、寄附金控除を受けたい場合

- 前職の源泉徴収票を転職先へ提出していない場合

これらに該当すると、年末調整だけでは正しい税額計算ができません。したがって、翌年の確定申告で精算し、払いすぎた税金があれば還付を受ける必要があります。

参考:国税庁「所得税の確定申告」

確定申告に必要な書類

申告には源泉徴収票のほか、生命保険料控除証明書や社会保険料控除証明書などが必要です。

医療費控除を受ける場合は「医療費控除の明細書」を添付します。領収書の提出は不要ですが、税務署から求められたときに備えて5年間の保存が必要です。

住宅ローン控除を受けるときは、計算明細書やローン残高証明書、不動産売買契約書の写しなどを準備します。

申告の流れと期限

国税庁の作成コーナーやe-Taxを利用して申告書を作成し、税務署に提出します。

期限は翌年2月16日から3月15日までですが、還付申告は翌年1月から5年間可能です。

早めに手続きすれば、還付金も早く受け取れます。

12月退職後の還付シミュレーション例

実際の還付額は控除の有無や扶養の状況で大きく変わりますが、モデルケースを参考にするとイメージしやすくなります。

年収別のシミュレーション(300万/400万/500万)

12月退職の場合、年間を通して働いた人よりも課税対象の所得が少なくなるため、源泉徴収されていた税額との差額が還付されるケースが多くなります。

▼年収別の目安

| 年収 | 月額給与(概算) | 毎月の源泉徴収(概算) | 還付見込み額(目安) |

|---|---|---|---|

| 300万円 | 約25万円 | 約8,000円 | 約3~6万円 |

| 400万円 | 約33万円 | 約12,000円 | 約5~9万円 |

| 500万円 | 約42万円 | 約18,000円 | 約7~12万円 |

※扶養や各種控除がない前提での試算です。実際には控除の有無により変動します。

このように、年収が高いほど毎月の源泉徴収額も多いため、還付額の幅も大きいです。特に控除をしっかり適用すれば、表の目安以上の還付を受けられる可能性があります。

なお、ここで示した還付額はあくまで目安です。社会保険料や扶養家族の有無などによっては、還付が少額にとどまる、あるいは発生しないケースもあります。

控除の有無で変わる還付額

控除をどれだけ活用できるかで、還付額は大きく変わります。生命保険料控除や地震保険料控除を適用すれば、その分課税所得が減り、還付額が上乗せされます。

医療費控除はさらに影響が大きく、一定額以上の医療費を支払っていれば、所得税だけでなく翌年の住民税まで軽減される仕組みです。年間15万円程度の医療費でも数千円から1万円近い還付につながることがあります。

また、住宅ローン控除は近年の制度改正により控除率が0.7%となっていますが、適用要件を満たせば依然として強力です。例えばローン残高が3,000万円あれば、その0.7%にあたる21万円が税額から直接差し引かれる計算になり、年末退職者でも大きな効果を期待できます。

12月退職後の年末調整と失業保険・社会保険の関係

退職後は年末調整だけでなく、失業保険や健康保険の切り替えも同時に行う必要があります。

制度ごとの関係を理解しておきましょう。

失業保険と年末調整の関係

失業保険(雇用保険の基本手当)は非課税なので、年末調整や確定申告の対象になりません。ただし、受給中にアルバイト収入がある場合は課税対象です。

失業保険受給中にアルバイトなどで得た収入は、給与所得として扱われます。勤務先で年末調整がされていない場合や複数の収入を合算する場合は、確定申告が必要です。

特に給与以外の所得が年間20万円を超えると申告義務が生じ、住民税については少額でも申告が必要になる点に注意しましょう。

参考:厚生労働省「基本手当について」

国民健康保険・任意継続の注意点

国民健康保険の保険料は前年の所得をもとに計算されるため、12月退職者の場合は翌年も退職前の所得水準で高額になることが少なくありません。

一方で、健康保険の任意継続を選んだ場合は「在職時の標準報酬月額」または「28万円」のいずれか低い方を基準に算定されます。会社負担分も含めて全額を自己負担する必要がありますが、人によっては国民健康保険より負担が軽くなる場合もあります。

いずれを選んだ場合でも、支払った保険料は社会保険料控除の対象となるため、確定申告や年末調整で控除できる点を忘れないようにしましょう。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」

誤解しやすいポイントまとめ

12月退職にともなう年末調整や確定申告では、制度の取り扱いを誤解しやすい部分があります。

特に「失業保険」「退職金」「社会保険料」の3つは多くの人が混乱しやすいため、整理して押さえておきましょう。

- 失業保険は非課税で確定申告不要

- 退職金は退職所得として別計算、通常は源泉徴収で完結

- 支払った社会保険料は確定申告で控除可能

12月退職と年末調整に関するよくある質問

ここでは、12月退職と年末調整に関するよくある質問とその回答を紹介します。

- 12月に退職したが源泉徴収票がもらえない場合は?

- 退職者には退職から1ヶ月以内に源泉徴収票を交付する義務があります。発行されない場合は税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出できます。

- 年末調整と確定申告を両方行ってもいいですか?

- 問題ありません。年末調整後でも医療費控除や寄附金控除などを追加したいときは確定申告で調整可能です。

- 翌年1月に転職した場合、年末調整はどうなりますか?

- 翌年の勤務先が行うのは翌年分だけです。退職年分は本人が確定申告をして前職分を通算します。

- 確定申告を忘れた場合、いつまで遡れますか?

- 還付申告は翌年1月から5年間可能です。忘れていた場合でも早めに対応しましょう。

- e-Taxで申告する場合に必要なものは?

- マイナンバーカードと対応端末、または事前発行のID・パスワードが必要です。定期メンテナンスを除き24時間利用できます。

まとめ

12月退職時の年末調整は、退職日と給与支給日で「会社による年末調整」か「本人の確定申告」に分かれます。

確定申告が必要な場合でも、還付を受けられることが多いため、必要書類を整理し早めに準備しましょう。

失業保険は非課税であることや、社会保険料が控除対象になることも押さえておくべきポイントです。