退職理由は「会社都合」と「自己都合」に分かれ、失業保険(雇用保険の基本手当)の受給条件や転職活動への影響が大きく変わります。

会社都合退職なら待機7日のみで受給開始となりますが、自己都合退職は給付制限があり、受給開始が遅れます。2025年4月の法改正により、この給付制限は2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。

この記事では、会社都合と自己都合の違いを制度・手続き・転職活動の面でまとめ、どちらに当てはまるのかを判断する目安を解説します。

会社都合退職と自己都合退職の基本的な違い

まず押さえるべきは、両者で失業保険の扱いと転職活動での印象が大きく異なる点です。

正しく理解しておくことで、退職後の生活設計や再就職の準備がスムーズになります。

参考:厚生労働省「基本手当について」

制度上の定義

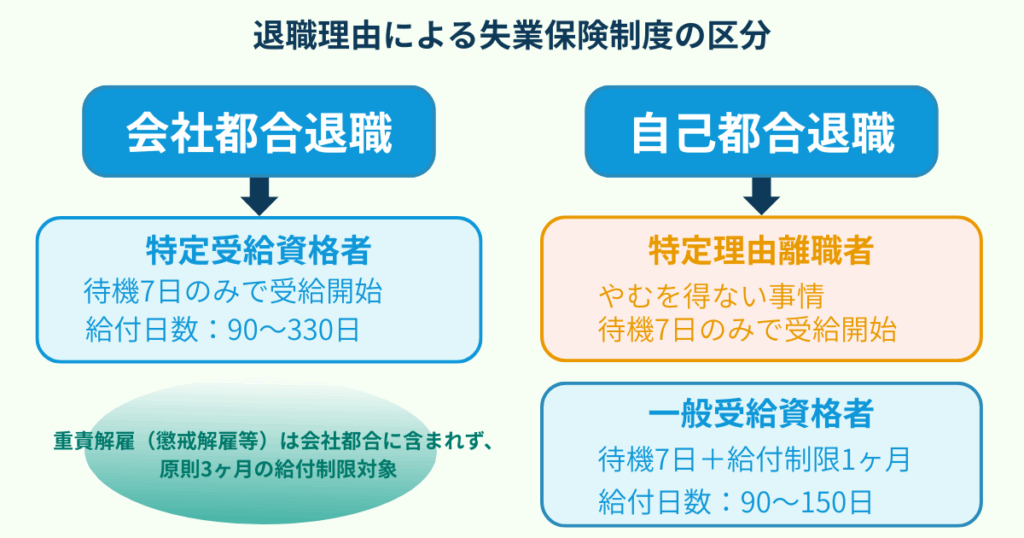

会社都合退職と自己都合退職は、雇用保険制度上で明確に区分されています。

会社都合は「労働者の意思に反して雇用契約が終了するケース」、自己都合は「本人が退職を申し出るケース」とされ、失業保険の取り扱いも異なります。

また、例外として「重責解雇」は会社都合には含まれず、給付制限の対象になるため注意が必要です。

▼会社都合退職

- 会社の事情で雇用契約が終了

- 例:倒産、整理解雇、退職勧奨、雇い止め

- 雇用保険上は「特定受給資格者」

▼注意

- 「重責解雇」(重大な規律違反など)は会社都合に含まれない

- 原則3ヶ月の給付制限対象

- 懲戒解雇=必ず重責解雇、とは限らない

▼自己都合退職

- 労働者が自ら退職を申し出る

- 例:転職、家庭の事情、健康問題

- 雇用保険上は「一般受給資格者」

▼特例あり

- 配偶者の転勤など「やむを得ない事情」は「特定受給資格者・特定理由離職者」として扱われる場合もある

参考:厚生労働省「雇用保険制度の概要(PDF)」

失業保険での取り扱いの違い

会社都合退職は7日間の待機だけで給付が始まります。自己都合退職では待機7日に加え、原則1ヶ月の給付制限が課されます(2025年4月改正後)。

また、給付日数にも大きな差があります。会社都合退職は年齢と勤続年数に応じて90〜330日、自己都合退職は勤続年数だけで決まり、90〜150日までです。

| 項目 | 会社都合退職 | 自己都合退職 |

|---|---|---|

| 給付開始 | 待機7日のみ | 待機7日+給付制限1ヶ月 |

| 給付日数 | 90〜330日 | 90〜150日 |

自分の退職はどちら?判断の目安

実際に「自分の退職は会社都合か自己都合か」を決めるのは離職票の記載ですが、誤って処理される場合もあります。

典型例を把握しておくことが大切です。

会社都合になるケース

会社都合退職に当たるのは、主に会社の都合によって雇用を続けられなくなった場合です。

倒産や事業所閉鎖、整理解雇や普通解雇(重責解雇を除く)、退職勧奨、契約更新の拒否(雇い止め)などが該当します。

さらに、労働条件の大幅な悪化によってやむを得ず辞めた場合も、条件を満たせば会社都合として認められる可能性があります。

自己都合になるケース

自己都合退職は、自発的に仕事を辞める場合を指します。

典型例としては、転職やキャリアアップのための退職・結婚・出産・家族の介護や看護・病気やけがなどが挙げられます。

ただし、配偶者の転勤に伴う転居や健康上の理由で勤務が困難になった場合などは「特定受給資格者・特定理由離職者」となり、原則として給付制限がかかりません(待機7日後に受給対象)。詳細は個別事情によりハローワークが判断します。

参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

グレーケースと判断のポイント

退職勧奨に応じて「自己都合」とされた場合や、労働条件の不利益変更により辞めざるを得なかった場合は、形式上は自己都合でも実態は会社都合にあたることがあります。

こうしたケースでは証拠の有無が判断を左右します。メールや文書、録音データなどを残しておくことが重要です。

失業保険の受給条件と日数の違い

失業保険の受給条件は、退職理由(会社都合か自己都合か)によって大きく変わります。

- 会社都合退職:離職理由が事業主都合とされるため、待機7日後からすぐに受給が始まり、給付日数も長めに設定されます。

- 自己都合退職:本人の意思で辞めたとされ、待機7日に加えて給付制限(原則1ヶ月)が課されます。給付日数も短めです。

この違いを押さえることで、退職後の生活資金をどう確保するか、再就職までにどれくらい余裕を持てるかを事前にイメージできます。

待機期間と給付制限

会社都合退職では、7日間の待機だけで給付が始まります。一方、自己都合退職の場合は、待機7日に加えて原則1ヶ月の給付制限が設けられています。

さらに、過去5年以内に2回以上「正当な理由のない自己都合退職」で受給資格の決定を受けた場合や懲戒解雇に当たるケースでは、従来どおり3ヶ月の給付制限となる点に注意が必要です。

年齢・勤続年数による違い

失業保険の所定給付日数は、会社都合か自己都合かによって大きく異なります。

自己都合退職の場合は「勤続年数のみ」が基準ですが、会社都合退職では「年齢」と「勤続年数」の両方が基準となります。

そのため、中高年層では会社都合のほうが日数が大幅に長く設定されており、再就職活動にかけられる時間を確保しやすい仕組みです。

▼自己都合退職(全年齢共通)

- 勤続1年以上10年未満:90日

- 勤続10年以上20年未満:120日

- 勤続20年以上:150日

▼会社都合退職(30〜34歳)

- 勤続1年以上5年未満:120日

- 勤続5年以上10年未満:180日

- 勤続10年以上20年未満:210日

- 勤続20年以上:240日

▼会社都合退職(35〜44歳)

- 勤続1年以上5年未満:150日

- 勤続5年以上10年未満:210日

- 勤続10年以上20年未満:240日

- 勤続20年以上:270日

▼会社都合退職(45歳以上)

- 勤続1年以上5年未満:180日

- 勤続5年以上10年未満:240日

- 勤続10年以上20年未満:270日

- 勤続20年以上:330日

2025年4月法改正のポイント

2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限は2か月から1ヶ月に短縮されました。これにより、従来よりも早く失業給付を受け取れるようになっています。

ただし、過去5年以内に2回以上の給付制限を受けている場合や懲戒解雇など一部のケースでは、従来どおり3ヶ月の給付制限が適用される点に注意が必要です。

なお、給付日数や受給資格の枠組み自体は変更されていません。

参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(PDF)」

転職活動への影響

退職理由は転職活動における評価にも直結します。

自己都合と会社都合では採用担当者の受け止め方も変わるため、伝え方の工夫が欠かせません。

自己都合退職の場合

履歴書には「一身上の都合により退職」と記載するのが一般的です。

面接では「キャリアアップ」「新しい挑戦」など前向きな理由として説明できるように準備しておきましょう。

家庭の事情や健康問題を理由とする場合も、現在は解決して就労に支障がないことを伝えると安心感を与えられます。

会社都合退職の場合

会社都合退職は、事業縮小や部門統廃合などの事実をそのまま伝えれば問題ありません。

労働者に非がないことは採用側も理解しており、むしろ給付日数が長く転職活動に余裕を持てるというメリットがあります。

会社都合か自己都合かでもめたら?

退職理由をめぐって会社と本人の認識が食い違うことは少なくありません。

その場合は、離職票を確認し、必要に応じて訂正を申し立てることが重要です。

離職票で確認すべき点

離職票には「離職理由コード」と「具体的事情欄」があり、ここが正しく記載されているかを必ず確認しておきましょう。

離職理由は以下のように区分されています。

- 1・2:事業主都合(倒産・解雇など)

- 3:正当な理由のある自己都合や、事業主の働きかけによる離職(労働条件の大幅悪化など)

- 4:一般的な自己都合(転職・家庭の事情など)

- 5(2):個人的事由(自己の責めに帰すべき重大な理由による離職など)

特に「3」はケースによって扱いが分かれるため、具体的事情欄の内容とあわせてハローワークが最終判断を下します。内容が実態と異なっている場合、そのままにすると不利益を受ける恐れがあるため注意が必要です。

納得できないときは「異議あり」と記載しておけば、後に訂正を申し立てる際の有力な証拠となります。

訂正を申し立てる流れ

異議がある場合は、ハローワークに申し立てを行ってください。

ハローワークは事業主に照会を行い、同時に離職者からも事情を聴き取ります。そのうえで提出された証拠をもとに判断し、認められれば離職票の内容が訂正され、給付条件も修正されます。

証拠を残す重要性

実態に即した処理をしてもらうためには証拠が欠かせません。

退職勧奨を受けた記録や労働条件変更の通知書、メールやチャットのやり取り、給与明細や労働契約書などはすべて有効な証拠になります。可能であれば同僚の証言も残しておくと安心です。

まとめ

会社都合と自己都合の違いは、失業保険の受給開始時期・給付日数・転職活動での印象に大きな影響を与えます。

会社都合では待機7日で受給が始まり最長330日まで、自己都合では給付制限があり最長150日までと差が大きいのが特徴です。さらに、2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限は2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。

一方で、離職票の記載が誤っていると本来受けられるはずの給付を逃す可能性もあります。内容をしっかり確認し、必要なら証拠を添えて訂正を申し立てましょう。

正しく制度を理解して準備すれば、安心して次のキャリアに進めます。