職場に苦手な人や嫌いな人がいることで、毎日ストレスを感じている方は決して少なくありません。実際に、多くの働く人が人間関係の悩みを抱えており、中には「会社を辞めたい」と考えるほど深刻に悩んでいる方もいらっしゃいます。

本記事では、職場の嫌いな人に対する効果的な対処法から、そもそもなぜ職場で特定の人を嫌いになってしまうのかという心理的な原因、さらには相手が上司・同僚・部下それぞれの場合の具体的な接し方まで、実践的なアドバイスを詳しく解説します。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

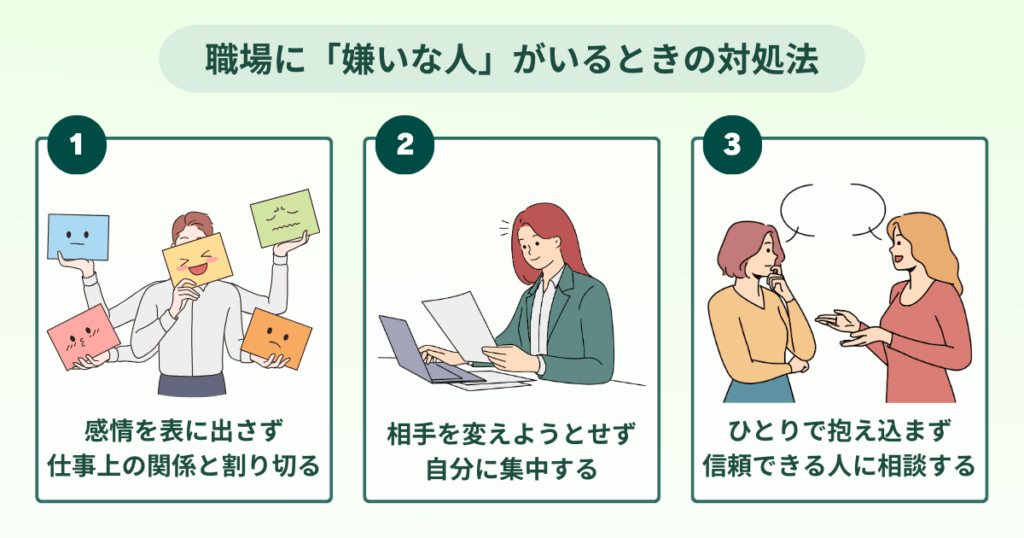

職場に「嫌いな人」がいるときの対処法3選

毎日顔を合わせる職場に「嫌いな人」や「苦手な人」がいるのは、本当につらいものですよね。仕事のモチベーションが下がったり、会社に行くこと自体が憂鬱になったりすることもあるでしょう。

相手を変えることはできなくても、少し考え方や関わり方を変えるだけで、ご自身の心を守り、ストレスを軽くすることは可能です。

対処法1|感情を表に出さず、仕事上の関係と割り切る

職場は友人関係を築く場所ではなく、共通の目的を達成するための場所です。苦手な相手に対して、個人的な感情を表に出すことは避け、あくまで「仕事上のパートナー」として接することを心がけましょう。

挨拶や業務上必要な報告・連絡・相談は、感情を交えずに事実だけを伝えるようにします。プライベートな雑談は無理にする必要はありません。意識的に心理的な距離を保ち、「仕事に必要なコミュニケーションのみ」と割り切ることで、精神的な負担を大きく軽減できます。

対処法2|「相手を変えよう」せず、自分の目標や成果に集中する

他人を自分の思い通りに変えることは、非常に困難です。相手の性格や行動に不満を感じても、「あの人を変えよう」とするのではなく、「自分自身の仕事に集中する」ことに意識を切り替えましょう。

嫌いな相手のことを考える時間を、自分のスキルアップや成果を出すための時間に変えるのです。自分がコントロールできない他人のことで悩むよりも、自分がコントロールできる業務に集中する方が、はるかに建設的で、自身のキャリアにとってもプラスになります。

対処法3|ひとりで抱え込まず、信頼できる上司・同僚に相談する

どうしても我慢ができない、または相手の言動が業務に支障をきたしている場合は、一人で抱え込まずに信頼できる第三者に相談することが重要です。

ただし、単なる愚痴や悪口にならないよう注意が必要です。相談相手としては、客観的な視点を持ち、口が堅い上司や先輩、同僚を選びましょう。相談する際は、「〇〇さんの□□という言動によって、業務に△△のような支障が出ており、困っている」というように、具体的な事実と自身への影響を冷静に伝えることがポイントです。

客観的なアドバイスをもらえたり、場合によっては配置転換などの具体的な解決策につながったりする可能性があります。

なぜ職場で「嫌いな人」ができるの?その原因を分析しよう

職場で特定の人に対して「苦手だな」「嫌いだな」と感じてしまうのは、決して珍しいことではありません。多くの場合、その感情にはいくつかの具体的な原因が隠されています。なぜそのような感情が生まれるのか、その背景を分析してみましょう。

主な原因1|価値観や仕事観の違い

人にはそれぞれ、育ってきた環境や経験によって培われた独自の「価値観」があります。これは仕事の進め方にも大きく影響し、時間に対する考え方や、プライベートと仕事のバランス、コミュニケーションの取り方など、仕事における優先順位は人それぞれです。

こうした根本的な仕事観が異なると、相手の行動が自分にとっては「非常識」や「無責任」に映ってしまうことがあります。どちらかが一方的に悪いわけではなく、単に正義や正解の基準が違うだけなのですが、この違いが日々の業務で積み重なることで、相手に対する不満や嫌悪感へと発展してしまうのです。

主な原因2|コミュニケーションのズレや誤解

職場での人間関係のトラブルの多くは、コミュニケーションに起因します。例えば、言葉足らずで説明が不十分だったために相手に大きな手戻りをさせてしまったり、逆に細かすぎる指示が「信用されていない」と受け取られたりすることがあります。また、テキストでは、些細な言葉遣いや絵文字の有無が、意図せず相手を不快にさせてしまうことも少なくありません。

話し方や聞き方、報告のタイミング、相談の仕方といったコミュニケーションスタイルの小さなズレが、日々の業務の中で「この人とは仕事がしにくい」「なんだか失礼な人だ」といったネガティブな印象を生み出します。こうした誤解が積み重なることで、いつしか相手を「嫌いな人」と認識してしまうのです。

主な原因3|過去のトラブルや信頼関係の悪化

過去に起きた何らかの出来事が、相手への苦手意識の直接的な引き金になることもあります。例えば、自分が担当していたプロジェクトで相手のミスによって大きなトラブルが発生したり、守ってくれると期待していたのに裏切られたり、あるいは自分の意見を頭ごなしに否定されたりといった経験です。

一度でも「この人のせいで大変な目に遭った」「この人には誠意がない」と感じてしまうと、その記憶が強く残り、信頼関係が崩れてしまいます。そうなると、その後相手がどんなに普通の態度で接してきたとしても、つい警戒してしまったり、無意識に避けてしまったりするなど、ポジティブな関係を再構築することが非常に難しくなります。

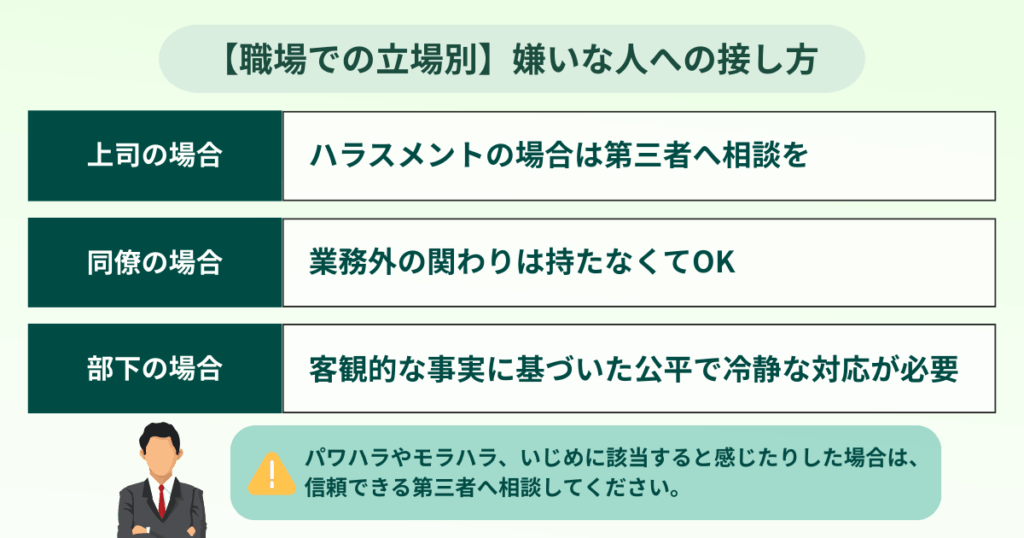

職場での立場別!嫌いな人への具体的な接し方

職場に苦手な人がいる場合、その相手が上司なのか、同僚なのか、あるいは部下なのかによって、有効な接し方は異なります。ここでは、それぞれの立場に合わせた具体的な対処法を解説します。

嫌いな人が上司の場合|ハラスメントの場合は第三者へ相談を

上司が苦手な場合、業務に直接的な影響が出やすいため、特に慎重な対応が求められます。まず、個人的な感情は極力挟まず、業務に必要な報告・連絡・相談は淡々と、かつ正確に行うことを徹底しましょう。

また、上司からの指示に対して感情的に反発するのではなく、「なぜこの指示を出したのだろうか」と一歩引いて、その背景や意図を冷静に分析する姿勢も大切です。これにより、不要な摩擦を避け、スムーズに業務を進めることができます。

もし、指示が理不尽であったり、パワハラやモラハラに該当すると感じたりした場合は、信頼できる同僚や、さらに上の上司、人事部といった第三者に相談しましょう。その際は、具体的な言動の記録や証拠を残しておくことが、自身の立場を守る上で重要になります。

嫌いな人が同僚の場合|業務外の関わりは持たなくてOK

同僚が苦手な場合は、意識的に関わり方をコントロールすることが比較的容易です。プライベートな雑談やランチといった業務外の交流は無理に合わせる必要はありません。仕事上、どうしても連携が必要な連絡や打ち合わせに限定して関わることで、精神的なストレスを大きく減らすことができます。

ここで大切なのは、嫌いだからといって、その感情に引きずられないことです。あからさまに無視をしたり、他の同僚を巻き込んで悪口を言ったりする行為は、あなた自身の職場での評価を下げてしまう原因になります。

常に冷静な態度を保ち、あくまで仕事仲間として割り切る姿勢を大切にしましょう。それでも、どうしても関わることが苦痛で業務に集中できない場合は、上司や人事部に部署異動を相談するという選択肢も視野に入れてみてください。

嫌いな人が部下の場合|公平で冷静な対応が必要

部下が苦手な場合は、管理者としての公平で冷静な態度が何よりも求められます。特定の一人だけを冷遇したり、えこひいきしたりといった態度は、チーム全体の士気を下げる原因となるため絶対に避けましょう。業務上の指示や評価は、個人の好き嫌いの感情に左右されず、客観的な事実に基づいて平等に行うことを強く意識してください。

また、部下を指導する際は、一方的に指示を出すだけでなく、まず相手の言い分や立場を一度受け止める姿勢が信頼関係の構築につながります。指示や注意をする際には、その意図や理由を丁寧に伝え、思い込みだけで判断しないことが重要です。

もし、どうしても関係が改善せず、指導が難しいと感じた場合は、自分一人で解決しようとせず、さらに上の上司や人事部と状況を共有し、組織として適切な対応策を一緒に考えるようにしてください。

まとめ|どうしても辛い場合は異動や転職も検討しよう

職場に嫌いな人がいることは決して珍しいことではありません。価値観の違い、コミュニケーションのズレ、過去のトラブルなど、様々な原因で苦手意識が生まれることがあります。重要なのは、その感情に振り回されず、適切な対処法を実践することです。

まず基本となるのは、感情を表に出さず仕事上の関係として割り切ること、相手を変えようとせず自分の成果に集中すること、そして一人で抱え込まずに信頼できる第三者に相談することです。また、相手が上司・同僚・部下のどの立場にあるかによって、適切な接し方は変わるため、状況に応じた対応を心がけましょう。

これらの対処法を試しても状況が改善せず、仕事への影響が深刻になったり、メンタルヘルスに支障をきたしたりする場合は、部署異動や転職という選択肢も視野に入れることが大切です。我慢し続けることが必ずしも正解ではありません。自分の心身の健康を最優先に考え、より良い職場環境を求めることは、キャリアにとってもプラスになる場合があります。

職場の人間関係で悩んでいる方は、まず今回紹介した対処法を実践し、それでも解決しない場合は勇気を持って環境を変える決断をしてみてください。