会社を退職した後、「失業保険はいつからもらえるのだろう」と気になっている方は多いのではないでしょうか。生活費の不安を抱えながら転職活動を行うのは大きなストレスになるため、できるだけ早く失業保険を受給したいと考えるのは当然のことです。

この記事では、失業保険がいつからもらえるのかを退職理由別に詳しく解説し、少しでも早く受給するための具体的な方法も紹介します。正しい知識を身につけて適切な手続きを行うことで、経済的な不安を軽減し、安心して再就職活動に取り組める環境を整えていきましょう。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

失業保険いつからもらえるかは自己都合・会社都合かで変わる

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るまでの期間は、退職した理由が「自己都合」なのか「会社都合」なのかによって大きく異なります。両者の最も大きな違いは「給付制限期間」の有無です。この期間の存在が、手当の支給開始日を数ヶ月単位で左右します。

| 退職理由 | いつからもらえる? |

|---|---|

| 会社都合 | 受給資格決定日から7日間の「待期」後 |

| 自己都合(通常) | 7日待期+1カ月の給付制限後 |

| 自己都合(※) | 7日待期+3カ月の給付制限後 |

※過去5年以内2回以上の自己都合退職で受給歴がある場合

失業保険いつからもらえるかを決める待機期間と給付制限

ここでは、それぞれのケースでいつから失業保険がもらえるのか、具体的な流れと合わせて解説します。

全員に共通する「待機期間7日間」

まず、離職理由にかかわらず、ハローワークで求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算7日間は、全員に「待機期間」が適用されます。

この期間は失業状態にあることを確認するためのもので、失業保険は支給されません。

関連記事:「失業保険の待機期間は何をする?7日間の注意点とやってはいけない行動を徹底解説」

【会社都合退職】待機期間が終わればすぐ支給対象に

倒産、解雇、人員整理(希望退職を含む)といった会社側の理由で離職を余儀なくされた場合は「会社都合退職」と扱われます。この場合、7日間の待機期間が終われば、すぐに手当の支給対象期間となります。

- ハローワークで申請・受給資格決定

- 待機期間(7日間)

- 3週間後に初回の「失業認定日」

- 認定日から約1週間後に最初の振込

つまり、ハローワークで手続きをしてから約1ヶ月後には、最初の給付金を受け取れるのが一般的です。

「会社都合」に該当する方は、失業保険上「特定受給資格者・特定理由離職者」と呼ばれ、手厚い保護が受けられます。これには、給付制限がないことに加え、もらえる期間(所定給付日数)が自己都合の場合よりも長くなるという利点も含まれます。

【自己都合退職】「給付制限」があるため支給開始が遅くなる

転職やキャリアアップ、家庭の事情など、労働者自身の都合で退職した場合は「自己都合退職」となります。この場合、7日間の待機期間に加えて、原則として1ヶ月間の「給付制限期間」が設けられています。

この給付制限期間中は、待機期間と同様に失業保険は一切支給されません。

法改正により、2025年4月1日以降に離職した方から、給付制限期間は原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されています。(過去5年以内2回超の自己都合退職で受給歴がある場合を除く)

- ハローワークで申請・受給資格決定

- 待機期間(7日間)

- 給付制限期間(1ヶ月間または3ヶ月)

- 給付制限終了後、次の「失業認定日」

- 認定日から約1週間後に最初の振込

このため、自己都合退職の場合は、ハローワークで手続きをしてから実際に最初の給付金を受け取るまで、最短でも約2ヶ月かかることになります。

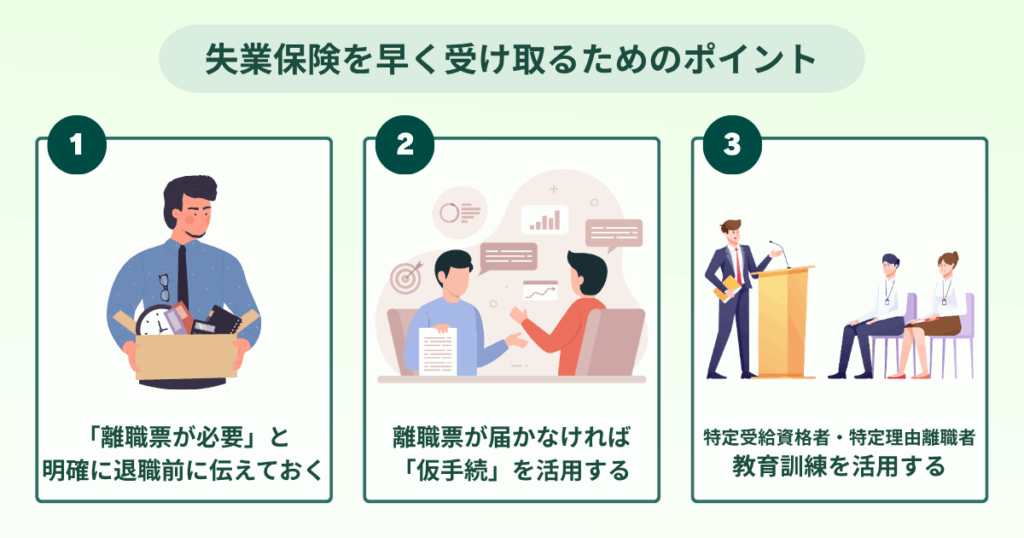

失業保険を少しでも早く受給するための3つのポイント

失業保険は、申請から受給までに一定の期間がかかります。特に自己都合で退職した場合、原則1ヶ月の給付制限があるため、実際に手当が振り込まれるのは約2ヶ月後となります。

ここでは、失業保険を少しでも早く受給するための3つの重要なポイントを解説します。

ポイント1|退職前に「離職票が必要」と会社に明確に伝えておく

失業保険の申請手続きは、会社から交付される「離職票」がなければ始まりません。この離職票の発行が遅れると、すべての手続きが後ろ倒しになってしまいます。

法律上、会社は従業員が離職した翌々日から、10日以内にハローワークで手続きを行い、離職票を本人に交付する義務があります。しかし、会社によっては退職者から「必要」と言われなければ、手続きを開始しないケースも稀にあります。

このような事態を避けるため、退職の意思を伝える際に、「失業保険の申請をするので、離職票を速やかに発行してください」と明確に伝えておくことが非常に重要です。口頭だけでなく、メールなどの記録に残る形で依頼しておくと、より確実でしょう。この一手間が、スムーズな手続きの第一歩となります。

ポイント2|離職票が届かない場合は「仮手続き」を活用

会社に依頼したにもかかわらず、「退職から12日以上経っても離職票が届かない」といった場合は、ハローワークの「仮手続き」制度を利用しましょう。

これは、離職票が手元にない状態でも、先に求職の申込みと受給資格の決定(仮)を行うことができる制度です。仮手続きを済ませておけば、失業保険の受給に必須である「7日間の待機期間」を先に消化し始めることができます。

待機期間は申請日(受給資格決定日)からカウントされるため、離職票の到着を待っている間にこの期間を終えておけば、その分だけ給付開始を早めることができます。仮手続きには、退職したことを証明できる書類(退職証明書や社会保険資格喪失証明書など)や、本人確認書類などが必要です。離職票が届くのが遅いと感じたら、すぐに管轄のハローワークに相談してください。

関連記事:「離職票はいつもらえる?退職からの目安と届く前にやるべき手続き・準備まとめ」

ポイント3|特定受給資格者・特定理由離職者や教育訓練を活用する

自己都合退職であっても、給付制限期間(1ヶ月)をなくし、会社都合退職の人と同じように待機期間終了後すぐに給付を受けられる方法があります。

①「特定受給資格者・特定理由離職者」に該当するか確認する

自己都合退職であっても、「正当な理由」があるとハローワークに認められた場合は「特定受給資格者・特定理由離職者」として扱われ、給付制限が免除されます。正当な理由には、以下のようなケースが含まれます。

- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷など(医師の診断書などが必要)

- 家族の介護など、家庭の事情が急変したため

- 結婚や配偶者の転勤に伴う引っ越しで、通勤が困難になったため

- 期間の定めのある労働契約が更新されなかったため(雇止め)

ご自身の退職理由がこれらのケースに当てはまる可能性がある場合は、その事実を客観的に証明できる書類(医師の診断書、住民票など)を用意して、ハローワークの窓口で正直に相談しましょう。

②公共職業訓練(ハロートレーニング)を受講する

再就職の意欲が高いと見なされるため、公共職業訓練(ハロートレーニング)を受講すると、給付制限期間が免除されます。

訓練の開始が給付制限期間中であれば、訓練開始日から給付制限はなくなります。すぐにでもスキルアップして再就職したいと考えている方にとっては、給付を早く受けられるだけでなく、無料で専門的な知識や技術を学べる絶好の機会です。興味のある方は、ハローワークでどのような訓練コースがあるか相談してみましょう。

まとめ

失業保険がいつからもらえるかは、退職理由によって大きく異なります。会社都合退職の場合は7日間の待機期間終了後すぐに支給対象となり、申請から約1ヶ月後には最初の給付を受け取れます。一方、自己都合退職では7日間の待機期間に加えて原則1ヶ月間の給付制限があるため、実際の受給開始は申請から約2ヶ月後となります。

ただし、自己都合退職でも「特定受給資格者・特定理由離職者」に該当する場合や、公共職業訓練を受講する場合は給付制限が免除され、早期受給が可能です。また、離職票の早期取得や、届かない場合のハローワーク仮手続きを活用することで、手続きの遅れを防げます。

失業保険を少しでも早く受給するためには、退職前の準備と退職後の迅速な行動が重要です。自分の退職理由を正確に把握し、該当する制度を上手に活用しながら、計画的に手続きを進めることで、安心して再就職活動に専念できる環境を整えましょう。