「自己都合で退職すると、失業保険をもらえるまで3ヶ月も待たなければならない」という認識をお持ちかもしれませんが、2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職者の失業保険給付制限期間は大幅に短縮されました。

本記事では、2025年の最新制度に基づいて、自己都合退職時の失業保険受給までの正確な期間と条件、さらに給付を早める方法について詳しく解説します。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

自己都合退職の場合、失業保険の受給まで3ヶ月かかる?

「自己都合で退職すると、失業保険をもらうまでに3ヶ月かかる」という話を耳にしたことがあるかもしれませんが、現在ではその認識は正しくありません。2025年4月の法改正により、給付までの期間は大幅に短縮されています。

▼制度改正前後の比較(自己都合退職の場合)

| 時期 | 待機期間 | 給付制限期間 | 支給開始の目安 |

|---|---|---|---|

| 改正前(2025年3月まで) | 7日間 | 約2ヶ月 | 申請から約2〜3ヶ月後 |

| 改正後(2025年4月以降) | 7日間 | 約1ヶ月 | 申請から約1〜1.5ヶ月後 |

※過去5年以内に2回以上自己都合による退職を繰り返している場合は、給付制限が3ヶ月

現在の制度では、自己都合で退職した方がハローワークで失業保険の申請を行うと、まず全ての離職者に共通する7日間の「待機期間」が設けられます。この期間が満了した後、自己都合退職者には原則として1ヶ月間の「給付制限期間」が適用されます。

2025年3月まではこの給付制限が2ヶ月だったため、受給開始まで2ヶ月と1週間を要していましたが、現在は1ヶ月に短縮されたため、申請手続きを行ってから実際に給付が開始されるまでの期間は、約1ヶ月と1週間となります。

ただし、過去5年以内に2回以上自己都合による退職を繰り返している場合は、給付制限が3ヶ月になります。しかし、これはあくまで例外的なケースで、一般的な自己都合退職の場合、失業保険の受給開始までに3ヶ月を要することはなくなりました。

関連記事:「失業保険の待機期間は何をする?7日間の注意点とやってはいけない行動を徹底解説」

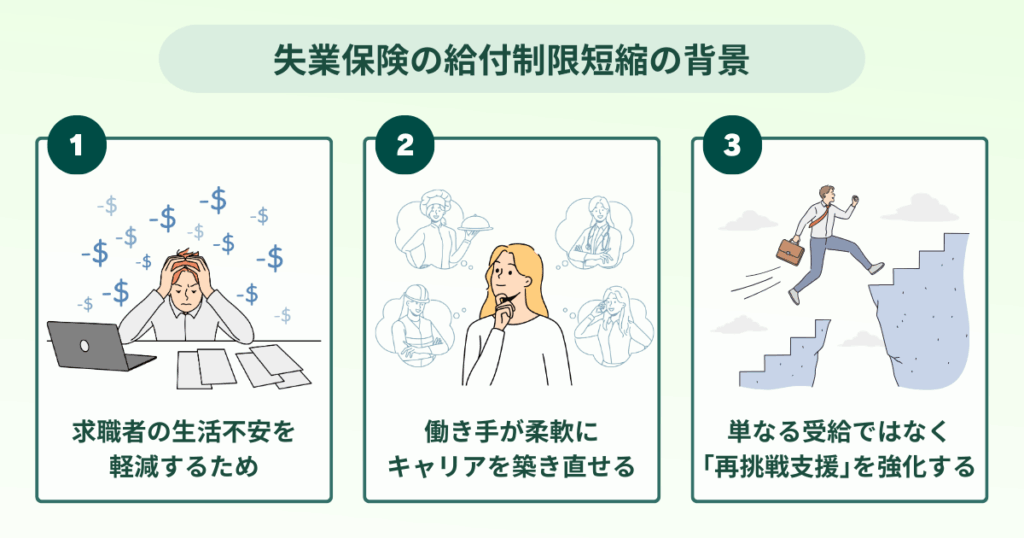

自己都合退職者の失業保険の給付制限期間が「3ヶ月」から短縮された背景3つ

2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合で退職した際の失業保険の給付制限期間が、従来の「3ヶ月」から段階的に短縮され、現在は原則「1ヶ月」となりました。

この大きな制度変更には、現代の働き方や社会の変化に対応するための、以下のような背景があると考えられています。

背景1|求職者の生活不安を軽減するため

これまでの制度では、自己都合で退職した方は、申請後の7日間の待機期間に加えて最大3ヶ月もの給付制限期間があり、実際に失業手当を受け取るまでに非常に長い時間を要していました。このことが離職後の生活設計を困難にし、経済的な不安から再就職活動に専念できないという課題が指摘されていたのです。

今回の期間短縮は、この「空白期間」を大幅に縮めることで求職者の生活不安を和らげ、安心して求職活動に集中できる環境を整えることを第一の目的としています。

背景2|働き手が柔軟にキャリアを築き直せる社会へ

現代では、一つの会社で勤め上げるだけでなく、スキルアップのための転職や、多様なキャリア形成を目指す働き方が一般的になっています。このような労働市場の流動性の高まりに対応するためには、離職から再就職への移行をより円滑にする制度が求められます。

給付制限期間を短縮することは、働き手がキャリアチェンジや学び直しといった前向きな理由で離職を選択した際に、過度な不利益を被ることなく、柔軟にキャリアを再設計できる社会を実現するための重要な一歩と位置づけられています。

背景3|単なる受給ではなく「再挑戦支援」を強化する趣旨

今回の改正は、単に給付開始を早めるだけではありません。自己都合で退職した方が、ハローワークの指示などに基づき「教育訓練」を受講する場合には、給付制限そのものが免除されるという新たな仕組みも導入されました。

これは、国がリスキリング(学び直し)を強力に推進していることの表れです。失業期間を単なる「手当の受給期間」と捉えるのではなく、求職者が新たなスキルを習得し、より良い条件で再就職するための「再挑戦の期間」として積極的に活用してもらうことを支援する、という政策的な意図が明確に示されています。

5年間に2回以上自己都合退職を繰り返した場合は、引き続き3ヶ月の給付制限が適用される

2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合で退職した際の失業保険の給付制限期間は、原則として「1ヶ月」に短縮されました。しかし、この緩和措置には重要な例外規定が設けられています。それが、短期間に自己都合退職を繰り返した場合の取り扱いです。

具体的には、直近の退職日からさかのぼって5年間のうちに、正当な理由がない自己都合退職を2回以上している場合、給付制限期間は短縮されず、引き続き3ヶ月間となります。この措置は、失業保険制度の安易な利用、いわゆる「モラルハザード」を防ぐためのセーフティーネットとして機能しています。

このため、一般的な自己都合退職者に対しては給付までの期間を短縮して再就職を後押ししつつ、短期間に何度も自己都合での入退社を繰り返すケースには、従来通りの厳しい条件を課すことで、制度の公平性と持続可能性を保つ狙いがあります。

したがって、ご自身の過去の離職歴によっては、給付制限が1ヶ月ではなく3ヶ月になる可能性があることを理解しておきましょう。

自己都合退職でもすぐに失業保険を受給できる2つの特例

自己都合で退職した場合でも、特定の条件を満たすことで給付制限期間なしに、7日間の待機期間のみで失業保険を受け取れる2つの特例があります。

特例1|教育訓練を受講した場合

一つ目は、主体的なスキルアップに取り組む場合です。2025年4月の法改正により、自己都合で退職した方が、ハローワークの「公共職業訓練」や「教育訓練給付金の対象となるコース」といった指定の教育訓練を受講すると、給付制限が完全に免除されます。

これは、国が推進するリスキリング(学び直し)を後押しするための制度です。単に失業期間を過ごすのではなく、再就職に向けた学習意欲を示すことで、7日間の待機期間が終わればすぐに手当を受けながら、安心してスキル習得に専念できます。

この特例の適用には、ハローワークによる認定や手続きが必須となるため、関心がある場合は申請時に窓口で相談してください。

特例2|「特定受給資格者・特定理由離職者」に認定される場合

二つ目は、退職理由が自己都合であっても、「正当な理由のある自己都合退職」とハローワークに判断された場合です。このケースは「特定受給資格者・特定理由離職者」と呼ばれ、会社都合退職者とほぼ同じ扱いとなり、給付制限なしで手当を受け取ることができます。

具体的には、ご自身の病気やケガ、心身の障害によって働くことが困難になった場合や、妊娠・出産、家族の介護といった家庭の事情が急変し、離職せざるを得なくなった場合などが該当します。また、結婚や配偶者の転勤に伴う引っ越しで通勤が不可能になった場合なども、正当な理由として認められることがあります。

これらの理由で退職した場合は、診断書や公的な証明書などを添えてハローワークに申し出ることで、特定受給資格者・特定理由離職者として認定される可能性があります。

参考:ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

まとめ

2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職者の失業保険給付制限期間は、従来の3ヶ月から1ヶ月に大幅短縮されました。これにより、申請から受給開始までの期間は約1ヶ月と1週間となり、求職者の生活不安軽減と柔軟なキャリア形成を支援する制度へと変わりました。

ただし、過去5年間で2回以上自己都合退職を繰り返している場合は、引き続き3ヶ月の給付制限が適用されます。一方で、ハローワーク指定の教育訓練を受講する場合や、病気・介護・妊娠出産などの正当な理由による「特定受給資格者・特定理由離職者」に認定された場合は、給付制限なしで受給可能です。

この改正は、働き方の多様化や国のリスキリング推進政策を反映したものであり、失業期間を単なる受給期間ではなく「再挑戦の期間」として積極活用することを目的としています。自己都合退職を検討されている方は、これらの新制度を理解し、適切にハローワークでの手続きを進めましょう。