失業保険の給付期間は一律ではなく、退職理由や年齢、勤続年数によって大きく異なります。自己都合退職では最短90日から最長150日ですが、会社都合退職では条件次第で最大330日まで受給できる可能性があります。

この記事では、失業保険の給付期間を決める3つの重要な要素を詳しく解説し、あなたの状況に応じた具体的な給付日数を確認できるよう、分かりやすい表とともに紹介します。また、通常よりも長期間の給付を受けられる特例制度や、受給期間中に注意すべきルールについても詳しく解説しています。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

失業保険のもらえる期間は?違いをもたらす3つの要素

失業保険を受け取れる合計日数は、個人の状況によって大きく異なります。その日数を左右するのは、「退職した理由」「離職時の年齢」「雇用保険に加入していた期間」という3つの大切な基準です。

特に、自ら退職を選ぶ「自己都合」か、会社の事情による「会社都合」かでは、手当がもらえる期間に大きな差が生まれます。ご自身のケースがどれに当てはまるか、以下の表を参考に見ていきましょう。

自己都合退職の場合(年齢に関係なく加入年数で決まる)

ご自身の意思で転職などを選んだ「自己都合退職」のケースでは、年齢は関係なく、雇用保険に加入していた期間だけでシンプルに日数が決まります。

| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 10年未満 | 90日(約3ヶ月) |

| 10年以上〜20年未満 | 120日(約4ヶ月) |

| 20年以上 | 150日(約5ヶ月) |

会社都合退職の場合(年齢別)

倒産や解雇といった会社の事情で離職した場合は、年齢と加入期間の両方を考慮して、より手厚い日数が設定されています。

▼30歳以上35歳未満

| 加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年未満 | 90日(約3ヶ月) |

| 1年〜5年未満 | 120日(約4ヶ月) |

| 5年〜10年未満 | 180日(約6ヶ月) |

| 10年〜20年未満 | 210日(約7ヶ月) |

| 20年以上 | 240日(約8ヶ月) |

▼35歳以上45歳未満

| 加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年未満 | 90日(約3ヶ月) |

| 1年〜5年未満 | 150日(約5ヶ月) |

| 5年〜10年未満 | 180日(約6ヶ月) |

| 10年〜20年未満 | 240日(約8カ月) |

| 20年以上 | 270日(約9ヶ月) |

▼45歳以上60歳未満

| 加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年未満 | 90日(約3ヶ月) |

| 1年〜5年未満 | 180日(約6ヶ月) |

| 5年〜10年未満 | 240日(約8ヶ月) |

| 10年〜20年未満 | 270日(約9ヶ月) |

| 20年以上 | 330日(約11ヶ月) |

▼60歳以上65歳未満

| 加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年未満 | 90日(約3ヶ月) |

| 1年〜5年未満 | 150日(約5ヶ月) |

| 5年〜10年未満 | 180日(約6ヶ月) |

| 10年〜20年未満 | 210日(約7ヶ月) |

| 20年以上 | 240日(約8ヶ月) |

特に注目したいのが45歳から59歳の年齢層です。この年代では、加入期間が長くなるにつれて給付日数が大幅に増え、20年以上勤務していた場合は最長となる330日(約11ヶ月)の給付が受けられる可能性があります。

一方で、60歳以上になると、同じ条件でも給付日数が最大240日に短縮される点には注意が必要です。

通常よりもらえる期間が長い?失業保険の特例を3つ紹介

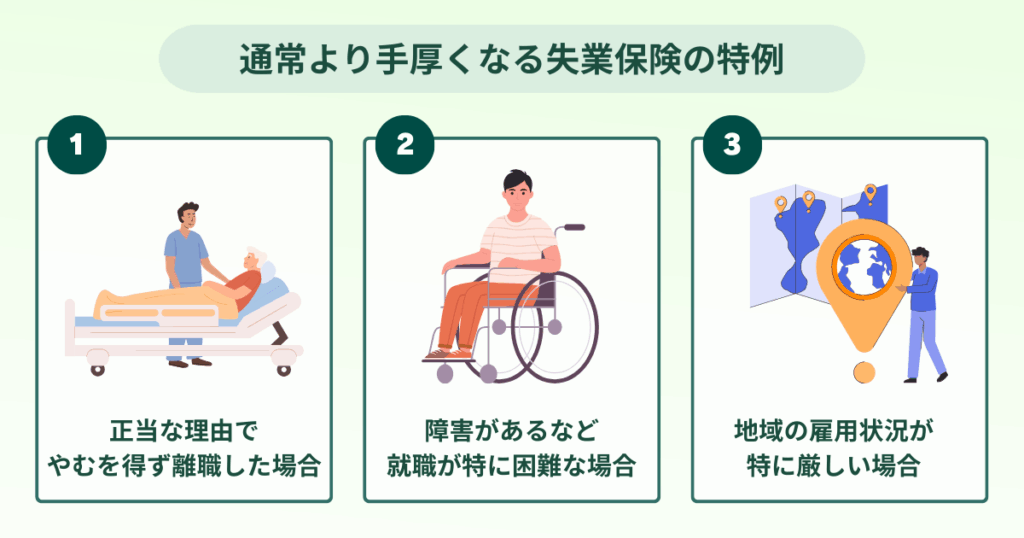

失業保険には、基本的な給付に加えて、特定の条件を満たす方々を対象とした、通常よりも手厚い特例支援制度が複数用意されています。ご自身の状況が当てはまるか、2025年8月現在の主な特例を確認してみましょう。

特例1|正当な理由で「やむを得ず」離職したケース

倒産・解雇といった会社都合や、ご自身の病気・家族の介護など正当な理由でやむを得ず離職した方は、「特定受給資格者・特定理由離職者」に認定されます。

この場合、給付日数が自己都合退職よりも大幅に長くなり、年齢や雇用保険の加入期間に応じて最大で330日(約11ヶ月)の給付を受けることが可能です。再就職の準備に時間がかかる可能性を考慮した、手厚い保護が受けられます。

特例2|障害があるなど「就職が特に困難」なケース

身体・知的・精神障害がある方や、社会的な事情により就職が著しく難しいと判断された方は「就職困難者」として認定されます。この制度は、再就職へのハードルが特に高い方々を長期間支えることを目的としており、給付日数は最大で360日(約12ヶ月)に設定されています。これは、失業保険制度の中で最も長い給付期間です。

関連記事:「就職困難者とは?失業保険の優遇内容・対象者一覧・申請の流れまでわかりやすく解説」

特例3|地域の雇用状況が悪い場合の「延長給付」

特定受給資格者や特定理由離職者により離職し、かつお住まいの地域の雇用情勢が特に厳しい場合に、国が暫定的に給付日数を延長する「地域延長給付」という制度があります。

これは、ハローワークで失業認定を受けているにもかかわらず、地域の求人が少なく就職が困難な方を対象とするセーフティネットです。この措置が実施されると、本来の給付期間が終了した後、さらに一定期間(例:60日など)の延長給付を受けられることがあります。

失業保険の受給期間に知っておきたい3つの注意点

失業保険は、再就職までの大切な生活の支えとなりますが、その受給期間中には守るべきルールや注意点が存在します。これらを知らずにいると、給付が受けられなくなったり、後でトラブルになったりする可能性もあります。

安心して制度を活用するために、特に知っておきたい3つの重要な注意点を紹介します。

注意点1|受給期間には「上限(1年)」がある

原則として、失業保険を受け取ることができるのは、離職した日の翌日から1年間という有効期限が定められています。この1年という期間を過ぎてしまうと、たとえ給付日数が残っていたとしても、その分を受け取ることはできなくなってしまいます。そのため、退職後はできるだけ速やかにハローワークで申請手続きを行うことが重要です。

なお、病気やケガ、妊娠、出産、育児など、やむを得ない理由ですぐに働けない場合は、この1年という受給期間を最大3年間延長できる特例制度があります。該当する方は、忘れずに期間延長の申請を行いましょう。

注意点2|パート・アルバイト等には制限がある

失業保険の受給期間中にパートやアルバイトをすることは可能ですが、それには厳格なルールがあります。まず、申請後の7日間の待機期間中は、4時間以上働いてしまうとその日数分、待機期間が延長され、支給開始が遅れてしまうため絶対に避けましょう。

待機期間や給付制限期間が終わった後も、アルバイト等をする場合は「週20時間未満」といった基準があります。この基準を超えて働くと「就職した」と見なされ、失業状態と認められず、認定が取り消されるリスクがあります。

短時間のアルバイトであっても、働いた事実は失業認定日に必ずハローワークへ申告しなければなりません。自己判断で申告を怠ると、不正受給と判断され、受け取った額の3倍の金額を返還しなければならないといった厳しい罰則の対象となります。

注意点3|再就職や状況変化があった場合は速やかに報告を

失業保険は、あくまで「失業状態にある方」を支援する制度です。そのため、再就職が決まった場合(パート、アルバイトなど雇用形態を問わず)は、速やかにハローワークに報告する義務があります。報告を怠って給付を受け続けると、不正受給となります。

なお、給付日数を一定以上残して早期に再就職が決まった場合は、「再就職手当」としてまとまった一時金が支給される制度もあります。正直に報告することで、こうした支援も受けられます。

また、就職以外にも、引っ越しをして住所が変わった場合や、病気やケガで求職活動ができなくなった場合など、申請時に届け出た内容に変化があった場合は、その都度ハローワークへ報告が必要です。

まとめ

失業保険のもらえる期間は、「退職理由」「離職時の年齢」「雇用保険の加入期間」という3つの要素によって決まります。特に自己都合退職と会社都合退職では給付日数に大きな差があり、会社都合の場合は最大330日(約11ヶ月)まで受給できる可能性があります。

また、やむを得ない離職や就職困難者、地域の雇用情勢悪化といった特例制度により、通常よりも長い期間の給付を受けられるケースもあります。最長で360日(約12ヶ月)の給付が設けられており、より手厚い支援が受けられます。

ただし、受給期間中は1年間の有効期限やアルバイトの制限、状況変化の報告義務など、守るべきルールが複数あります。これらを正しく理解せずに制度を利用すると、給付停止や不正受給といったトラブルにつながる恐れがあるため注意が必要です。

失業保険を最大限活用するためには、まずご自身のケースでの給付日数を正確に把握し、退職後は速やかにハローワークで手続きを開始することが重要です。不明な点があれば、迷わずハローワークの窓口で相談しましょう。