失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)をスムーズに受け取るには、正しい手続きと必要書類の準備が欠かせません。申請の流れを知らずにいると、支給開始が遅れたり、最悪の場合は受給できなくなるおそれもあります。

この記事では、失業保険をもらうための全体の流れや必要書類、給付までの期間、自己都合・会社都合による違いまでをわかりやすく解説します。申請手続きを進める際の参考として、ぜひご活用ください。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

失業保険をもらうための手続きの全体像

失業保険の申請は、退職しただけでは始まりません。給付を受け取るには、自ら手続きを進める必要があり、そのタイミングを間違えると受給開始が遅れてしまうこともあります。

まずは、全体の流れとスケジュール感をつかんでおきましょう。

申請から給付までの基本ステップとスケジュール感

失業保険の申請は、「退職していれば自動的にもらえる」というものではありません。ハローワークで所定の手続きを行い、一定の期間を経て初めて給付が開始されます。

申請が遅れるほど給付の開始も後ろ倒しになるため、手続きの流れとスケジュールを早めに把握しておくことが大切です。

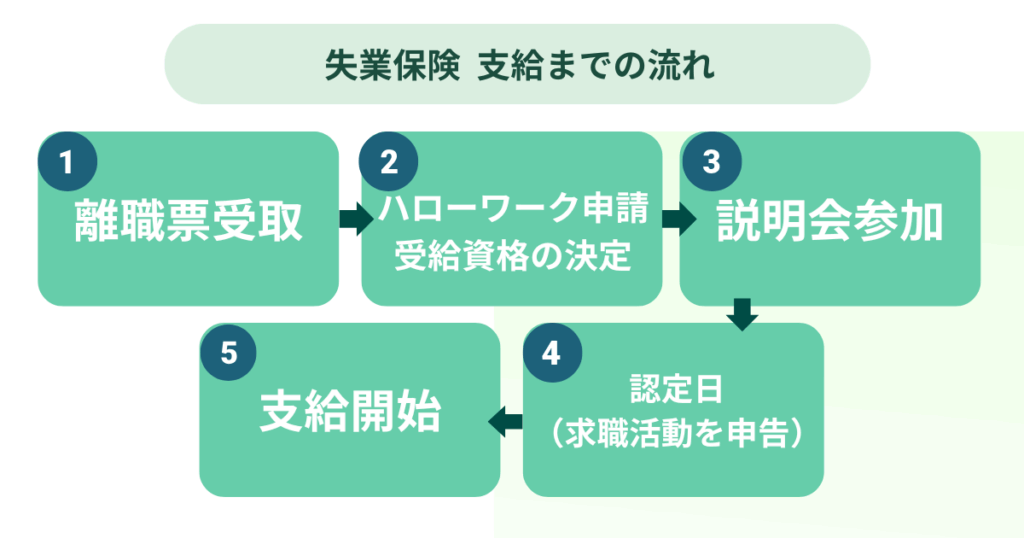

手続きは図解のとおり、段階的に進んでいきます。

それぞれの手続きには、概ね以下のような期間がかかります。

- 離職票の受け取り:退職後1〜2週間ほど

- ハローワークでの申請・求職の申込、受給資格の決定:離職票が届き次第、すぐに実施可能

- 雇用保険説明会:申請から約1週間後に参加

- 初回認定・給付開始:認定日から約1週間後に振込

これらの時期は地域や申請状況によって前後することがあります。ハローワークからの案内や通知には必ず目を通しておきましょう。

ハローワークで行う主な手続きと初回説明会の内容

ハローワークでは、まず「求職申込み」と「受給資格の決定」を行います。これらは同じ窓口でまとめて手続きできるため、同日に済ませるのが一般的です。

持参する書類としては、離職票(1・2)、本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類、証明写真、通帳などがあります。不備があるとその場で手続きできないこともあるため、事前の準備が重要です。

申請が完了すると、次に「雇用保険説明会」への参加が必要になります。説明会では、失業認定のルールや就職活動の要件、給付の仕組みなどが案内されます。参加しないと受給資格を得られないため、案内された日程には必ず出席しましょう。

必要書類と提出時の注意点

失業保険の申請は、必要な書類がそろって初めて手続きが受理されます。不備があると申請自体が進まず、給付開始が何週間も遅れるケースも少なくありません。

スムーズに手続きを進めるために、どんな書類が必要か、不備を防ぐにはどうすればよいかを事前に確認しておきましょう。電子申請の対応状況もあわせて紹介します。

離職票・本人確認書類・通帳などの提出書類一覧

申請時に必要な主な書類と、その役割・注意点は以下のとおりです。事前にそろっているかチェックしておきましょう。

| 書類名 | 内容・注意点 | 備考 |

|---|---|---|

| 離職票(1・2) | 会社から受け取る/記載内容に誤りがないか要確認 | 発行まで1〜2週間かかることも |

| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど | 写真付き |

| マイナンバー確認書類 | 通知カードまたはマイナンバーカード | いずれか1点でOK |

| 証明写真 | 縦3.0cm×横2.4cmを2枚 | マイナンバーカードを提示することで省略が可能 |

| 通帳またはキャッシュカード | 振込先口座の確認のため | 本人名義に限る |

これらの書類がそろっていないと、申請自体が進まない場合があります。特に離職票は申請の要になるため、受け取りが遅れている場合は早めに勤務先へ確認しましょう。

書類不備で受給が遅れるケースとその対策

書類の記入漏れや、離職票の会社側の手続き遅れによって、受給開始が1〜2週間以上ずれることがあります。特に多いのは以下のようなケースです。

- 離職票の退職理由に誤りがある

- マイナンバー確認書類が不足している

- 受給できる期間を過ぎてしまっている

こうしたリスクを回避するために、次の点を意識して準備を進めましょう。

- 退職後すぐに会社へ「離職票の発行を依頼する」

- 事前にハローワークへ必要書類の確認をする

- 提出前にすべての書類をチェック

事前にしっかり確認しておけば、窓口で申請をやり直す手間や、給付の遅れを防げます。

マイナポータルや電子申請は使える?現状と注意点

近年、失業保険の一部手続きはオンライン対応が進みつつあります。とくに「求職申込み」は、ハローワークのインターネットサービスを通じて全国から利用可能です。

ただし、すべての手続きがオンラインで完結するわけではありません。現時点では、次のような点に注意が必要です。

- 求職申込みはオンラインで全国対応

- 失業認定のオンライン手続きは一部の方のみで、特定の条件が設けられています。

- 離職票はマイナポータルで受け取れる場合もある(電子申請した企業のみ)

- 雇用保険説明会は原則対面

オンラインで進められる範囲は拡大していますが、地域やハローワークによって対応状況が異なります。思わぬ手続きの遅れを防ぐためにも、申請前に自分の地域で利用できるサービスを確認しておくことが大切です。

参考:厚生労働省「ハローワークのオンラインサービスのご案内」

自己都合・会社都合で手続きに違いはある?

失業保険の給付は、退職理由によって開始時期や手続きの内容が大きく変わります。「自己都合だと遅れる」「会社都合ならすぐもらえる」といったイメージがありますが、実際はそれほど単純ではありません。

この章では、退職理由ごとの違いや、給付開始が早くなるケースについて、具体的に見ていきましょう。

退職理由で異なる給付開始のタイミング

失業保険の給付開始時期は、退職の理由によって大きく変わります。なかでも、「自己都合」と「会社都合」の違いによって、給付を受け取れるまでの期間に1〜2ヶ月の差が出ることがあります。

自己都合で退職した場合は、7日間の待機期間に加えて、原則1ヶ月の給付制限があります※。一方、会社都合での退職であればこの制限がなく、申請から比較的早い段階で支給が始まります。

思っていたより遅かった、ということにならないよう、退職区分と給付開始時期の関係を事前に確認しておくことが大切です。

以下の表は、自己都合・会社都合・特定受給資格者や特定理由離職者の違いをまとめたものです。

| 区分 | 給付制限 | 給付開始までの期間 | 条件 |

|---|---|---|---|

| 自己都合 | 1ヶ月(原則) | 約1.5ヶ月後 | 特段の事情がなければ制限あり |

| 会社都合 | なし | 約1ヶ月後 | 倒産・解雇・雇止めなど |

| 特定受給資格者 特定理由離職者 | 原則なし | 約1ヶ月後 | 健康・家庭の事情等で継続困難な場合 |

なお、「特定受給資格者・特定理由離職者」に該当すれば、自己都合でも給付制限がかからず、会社都合と同様に早期に支給されるケースもあります。

※2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限は従来の2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されました。

特定受給資格者・特定理由離職者に該当すると早期に受給できる?

自己都合でも、「やむを得ない事情」が認められれば、会社都合と同じ扱いで給付制限なしになるケースがあります。これが「特定受給資格者・特定理由離職者」です。

以下のような事情があると、該当する可能性があります。

- 体調不良やうつ病など、健康上の理由で就労継続が困難

- 家族の介護や育児の負担が大きい

- 通勤困難(事業所移転、結婚に伴う住所変更など)

- セクハラ・パワハラなど職場環境の問題(事業主が適切な措置を講じなかった場合)

該当する場合は、ハローワークで事情を詳しく説明し、申立書や診断書、証拠書類を添えて申請すれば、再判定が行われる可能性があります。

参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

まとめ

失業保険の手続きを正しく理解していれば、給付の開始を無駄に遅らせずに済みます。

なかでも大切なのは、最初の申請を早めに行うこと、必要書類を事前に確認して不備を防ぐこと、そして退職理由によって給付開始のタイミングが変わる点を把握しておくことです。これらを意識しておけば、申請後の対応もスムーズに進みます。

自分の状況に合った制度を理解し、確実に申請を進めましょう。