失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)は退職後すぐにもらえるわけではありません。実際の支給開始には、待機期間や認定日などいくつかの手続きを経る必要があり、人によって受け取れる時期も期間も大きく異なります。

この記事では、失業保険の受給期間と申請後のスケジュールを、時系列の流れに沿ってわかりやすく解説します。自己都合と会社都合の違いや、支給期間が延びたり短くなったりする例も紹介していますので、受給計画の参考にしてください。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

失業保険の受給期間はどれくらい?

失業保険の受給期間は一律ではなく、年齢・雇用保険への加入期間・退職理由という3つの要素によって決まります。

ここではまず、それぞれの条件によってどのくらいの期間受け取れるのか、また退職理由による違いについて詳しく見ていきましょう。

年齢・勤続年数・退職理由で変わる支給日数

結論から言うと、最も支給期間が短いのは、20代で自己都合退職・勤続年数が5年未満の場合で、わずか90日間の支給です。一方で、45歳以上・勤続年数20年以上・会社都合退職という条件が揃えば、最大で330日間受給できます。

支給日数は以下のように決められています。

▼所定給付日数(自己都合)

| 被保険者期間 | 支給日数 |

|---|---|

| 1年以上〜10年未満 | 90日 |

| 10年以上〜20年未満 | 120日 |

| 20年以上 | 150日 |

▼所定給付日数(会社都合)

| 被保険者期間 | 支給日数 |

|---|---|

| 1年未満 | 一律90日 |

| 1年以上〜5年未満 | 90〜180日 |

| 5年以上〜10年未満 | 120〜240日 |

| 10年以上〜20年未満 | 180〜270日 |

| 20年以上 | 240〜330日 |

※実際の支給日数は、年齢や離職理由の詳細(特定受給資格者・特定理由離職者)によって異なる場合があります。詳しくはハローワークで確認が必要です。

自己都合・会社都合での違いを簡単に整理

失業保険の受給において、自己都合退職か会社都合退職かによって、支給開始の時期や受給できる期間に大きな違いがあります。

▼自己都合と会社都合による支給開始の違いは、以下の図でも確認できます。

自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて原則1か月間※の給付制限が設けられています。そのため、退職から支給開始までには約1.5ヶ月の猶予期間があると見込んでください。

※2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限は従来の2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されました。

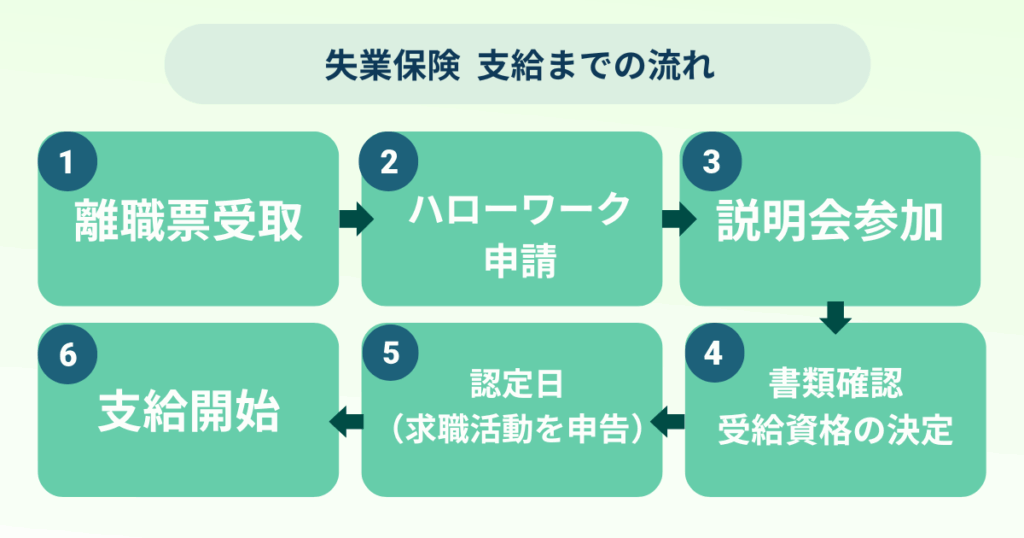

申請から支給終了までの全体スケジュール

失業保険は、申請から最初の振込までには1ヶ月以上かかるのが一般的です。ここでは、実際のスケジュール感を時系列でわかりやすく解説します。

待機期間・給付制限期間を含めた時系列の流れ

退職後、失業保険の申請から支給までには、いくつかのステップがあります。

特に注意が必要なのは、「自己都合退職」と「会社都合退職」では、支給開始のタイミングが大きく異なるという点です。

申請から支給までの主な流れ(自己都合退職の場合)

自己都合で退職した場合、会社から離職票を受け取ったうえで、ハローワークで求職申込みと受給申請を行います。その後、7日間の待機期間があり、さらに1ヶ月の給付制限期間を経て、ようやく支給が開始されます(※2025年4月以降の制度)。

自己都合退職の場合、待機期間と給付制限を経るため、支給が開始されるのは離職から1.5ヶ月程度後になるのが一般的です(※退職時期や地域により異なる)。

申請から支給までの主な流れ(会社都合退職の場合)

一方、会社都合で退職した場合には給付制限がなく、7日間の待機期間のみで支給対象となります。

離職票の提出後、申請・説明会・認定のステップは自己都合と同様ですが、初回の失業認定を受けた段階で支給が確定するため、早ければ退職から1か月程度で振込が行われるケースもあります。

認定日・振込サイクルのスケジュール例

失業保険は、4週間ごとに設けられる「認定日」にハローワークで失業状態を確認・報告することで支給される仕組みです。

支給額や振込時期は、認定日ごとに区切られた28日間単位で計算されます。

| 認定回数 | 認定対象期間 | 認定日 | 振込時期(目安) |

|---|---|---|---|

| 第1回 | 受給資格の決定を受けた日からの最初の28日間 | 約1.5ヶ月後 | 認定から5〜7営業日後 |

| 第2回 | 次の28日間 | 約4週間後 | 同上 |

| 第3回 | さらに次の28日間 | 約4週間後 | 同上 |

※日程は各ハローワークの運用により若干異なります。

認定日には、求職活動の記録(応募履歴や相談内容)や、就労・アルバイトの有無などを正確に申告する必要があります。

内容に不備があったり、求職活動が基準に満たない場合は、その期間の支給が行われない(=不認定)こともあるため注意が必要です。

受給期間中に注意すべきこと

失業保険を受給している間は、原則として「就職していない状態」であることが求められます。副業やアルバイト、引っ越しなどによって、支給が減額・停止されることもあるため注意が必要です。

ここでは、受給中に注意したい行動と、打ち切りにつながるケースを紹介します。

支給に影響する行動とその扱い

失業保険の受給中は、基本的に「就職活動を継続している状態」であることが条件です。

アルバイトや副業、引っ越しなどの行動によっては、支給の減額・停止・打ち切りにつながる可能性があるため、事前の申告や手続きが重要です。

以下は、よくある行動とその取り扱いの例です。

| 行動 | 取り扱い |

|---|---|

| アルバイト | 就労時間・収入に応じて減額・停止されることがある |

| 副業 | 実収入がなくても“就労状態”と判断される可能性がある |

| 引っ越し | 管轄のハローワークで再登録・転出手続きが必要 |

たとえば、週10時間のバイトでも、申告せずに継続していた場合は「不正受給」扱いとなり、支給停止や返還命令の対象になる場合があります。

就労・療養などで支給が打ち切られるケース

就職や起業、体調不良などによって、失業の状態が継続していないと判断された場合には、支給が打ち切られます。

一時的に停止される場合もあれば、以後一切受給できなくなるケースもあるため、状況に応じた対応が必要です。

| 状況 | 支給の扱い |

|---|---|

| 週20時間以上の就職 | 支給終了(再就職手当の対象になることも) |

| 起業・フリーランス開始 | 支給終了(収入の有無にかかわらず) |

| 長期療養・入院 | 一時停止(回復後に再申請可能な場合あり) |

特に注意したいのは、「まだ働いていないが就職活動を終えた」と申告した場合です。こうした発言でも、“就職の意思がない”とみなされて打ち切りの対象になる可能性があります。

支給期間が延びる・短くなるケース

退職理由や状況によっては、受給期間が延びたり、逆に支給されなくなったりするケースもあります。

制度上の仕組みを知っておくことが大切です。

教育訓練給付の受講で給付制限が解除される?

教育訓練給付制度を利用して、リ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。

さらに、2025年4月1日以降に離職した方を対象に、次のような制度改正が実施されました。

- 離職日前1年以内、または離職後に一定の教育訓練を開始した場合

- 自己都合退職でも給付制限が適用されず、待機期間(7日間)のみで受給が可能

これにより、再就職に向けてスキルを身につけながら、早期に失業給付を受け始めることが可能となります。

参考: 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除されます」

失業認定に通らなかった場合どうなる?

認定日に失業状態であることが認められなかった場合、その期間の支給は行われません。

次のようなケースでは、不認定や不正受給の対象となるおそれがあります。

| ケース | 結果 |

|---|---|

| 求職活動を行っていない | 不認定(支給なし) |

| 就労・バイトを申告していない | 不正受給扱い(返還・処分の可能性) |

例:月2回の求職活動を行っていなかった場合、理由を説明できなければその月は支給されないことがあります。

まとめ

失業保険の支給開始時期と受給期間は、人によって大きく異なります。

申請から最初の振込までは通常1〜1.5ヶ月、受給期間は最短90日〜最長330日が基本ですが、行動や申告内容によっては中断・終了・延長の可能性もあります。

退職理由や生活状況に応じて、自分がいつから・いつまで失業保険を受け取れるのかを正しく理解しておくことが、安心につながります。