失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)は、一度受け取ると「もう次はもらえないのでは?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

実際には、一定の条件を満たせば、再受給は何度でも可能です。ただし、受給には雇用保険の加入期間や退職理由など、押さえておくべきルールや注意点があります。

この記事では、失業保険を一度もらったあとに再び受け取るための条件や制度の仕組みをわかりやすく解説します。再就職手当との兼ね合いや、実際に再受給できるかを判断する方法も紹介していますので、「自分の場合はどうなるのか」を知りたい方はぜひ参考にしてください。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

失業保険を一度もらうとどうなる?

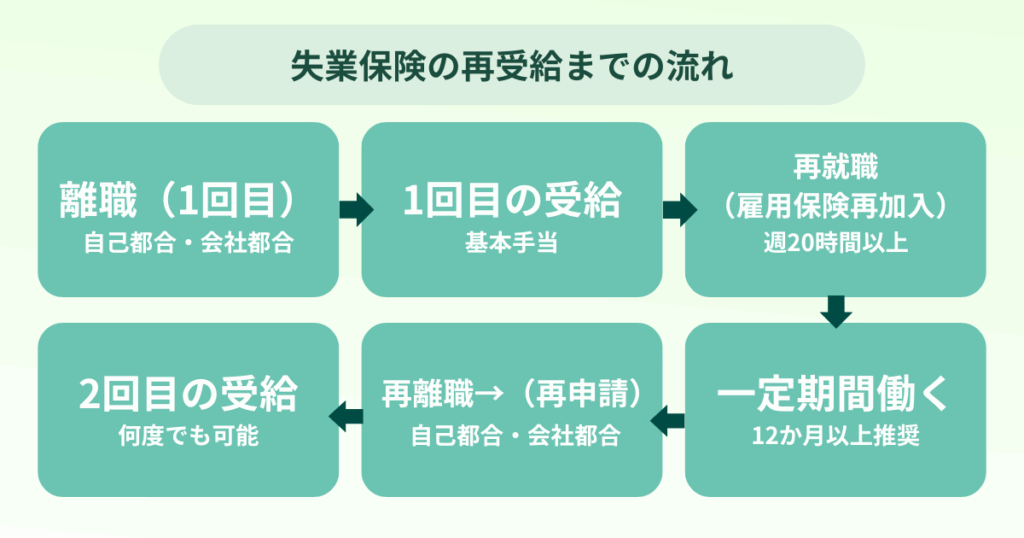

失業保険を受け取ったあと、再び仕事を辞めたときに「またもらえるのかどうか」は多くの方が気になるポイントです。再受給は可能ですが、何度でももらえるわけではない、という誤解も多く見られます。

ここでは、失業保険の再受給に関する基本的な制度の仕組みと、受給回数に関するルールを解説します。

再受給できる?制度の基本と回数制限の仕組み

失業保険は一度きりの制度ではなく、条件を満たせば何度でも受給できます。多くの方が「一度受け取ったら、次はもらえないのでは?」と不安に感じますが、実際には再就職して一定期間働けば、再び受け取ることが可能です。

再受給のためには、所定の加入期間や雇用保険の適用要件を満たしている必要があります。

- 前回の受給後に、雇用保険に加入して一定期間働いていること

- 雇用保険に未加入の働き方(週20時間未満など)は対象外であること

- 離職理由によって、給付制限や支給日数が変わること(※待機期間7日間は全員共通)

再受給に必要な雇用保険加入期間

再受給の可否を左右する重要なポイントのひとつが、「どのくらいの期間、雇用保険に加入して働いていたか」です。退職までに一定の期間、被保険者として就労していた実績が必要となります。

基本的なルールは以下のとおりです。

| 離職理由 | 必要な加入期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 自己都合退職 | 過去2年間に12ヶ月以上 | 月11日以上 or 80時間以上勤務した月 |

| 会社都合退職 | 過去1年間に6ヶ月以上 | 同上 |

| 特定受給資格者 特定理由離職者 (病気・介護・配偶者の転勤など) | 2年以内に12ヶ月以上 | ハローワークで認定されれば、会社都合に準じた扱いになる(給付制限なし等) |

たとえば、「1年働いて退職→1年間無職(失業保険を受給した場合)→再就職して6ヶ月で退職」といったケースでは、前職の被保険者期間はリセットされ、受給要件を満たさない可能性があります。そのため、次のような点に注意が必要です。

- 無職期間が長く空いてしまうと通算できない

- 雇用保険未加入の業務(例:業務委託・フリーランス)は対象外

- 月の労働日数・時間が基準に満たないと「加入1ヶ月」とカウントされない

加入期間の考え方は見落としやすいため、勤務形態や雇用保険の有無を確認することが重要です。

2回目の失業保険もらわない方が得になる?再就職手当との兼ね合いも確認

再受給が可能だからといって、必ずしも「前回と同じようにスムーズにもらえる」とは限りません。ここでは、再就職手当との兼ね合いで「もらわない方が得」になる場合について解説します。

再受給よりも、早めに再就職したほうが金銭的に有利になるケースが存在するのは、「再就職手当」という制度が存在するためです。

これは、失業保険の受給中に一定の日数を残して再就職すると、残りの支給予定額の60〜70%が一括で支給される仕組みで、就職を後押しする“ボーナス”のような役割を果たします。

以下は、再就職手当の具体的な金額イメージです。

Aさん(30日目で再就職)

・失業保険の日額:5,000円

・残り日数:60日

・再就職手当(70%):5,000円 × 60日 × 70% = 21万円

このように、失業保険をもらい続けるよりも、早めに働いて再就職手当を受け取った方が、結果的に手取りが多くなるケースもあるのです。

なお、再就職手当を受け取るには、以下のような条件をすべて満たしている必要があります。

- 1年以上の雇用見込みがある職場に就職していること

- 失業保険の待機期間(7日間)を経過したあとの就職であること

- 就職先についてハローワークに事前に報告し、所定の手続きを行っていること

退職のタイミングや就職の意向によっては、再受給よりも再就職手当を優先したほうが得策となる場合があります。事前に計算して比較することが大切です。

失業保険を一度もらった人が再受給できるか判断するには

「再受給できる」と言われても、自分が条件を満たしているのか分からない、という方も多いはずです。

ここでは、再受給の可否を判断するチェックポイントと、申請前に準備すべき書類や相談の進め方について紹介します。

自分が再受給できるか判断するチェックポイント

以下のポイントを確認してみましょう。

すべてに該当すれば、再受給できる可能性が高いと考えられます。

- 過去2年以内に、雇用保険に通算12ヶ月以上加入していた

- 離職票に「自己都合」と記載されていても、実際は会社都合退職になる正当な理由がある

- 無職状態であり、就職の意思がある

- 退職後すぐにハローワークで手続きを進めた

- 前回の失業保険受給から、一定期間働いていた

- 週20時間以上勤務し、雇用保険に加入していた働き方をしていた

不安がある場合は、ハローワークでの相談も検討しましょう。

申請時に確認すべき書類とハローワークでの相談方法

失業保険の再受給には「離職票」をはじめとする複数の書類が必要です。

申請時に必要な主な書類は以下のとおりです。

- 離職票(1・2)

- マイナンバーカードまたは通知カード

- 本人名義の銀行口座情報

- 写真(縦3cm × 横2.4cm)2枚

- 雇用保険被保険者証(持っていれば)

ハローワークでは、「退職理由の認定」や「再就職手当のシミュレーション」なども相談できます。

離職理由がトラブルによるものであれば、証拠書類(診断書・退職勧奨の通知など)を持参することで、自己都合→会社都合への変更が認められる場合もあります。

まとめ

失業保険は一度受け取った後も、条件さえ満たせば再び受給できます。ただし、加入期間や退職理由、職歴などが再受給の可否や受給条件に影響するため、正確な知識が不可欠です。

また、再就職手当との兼ね合いによっては「もらわない方が得」になるケースもあります。制度を正しく理解し、次のキャリアを見据えた計画的な選択をすることが重要です。

少しでも不安があれば、早めにハローワークへ相談し、自分にとって最も有利な選択肢を見つけましょう。