失業保険は、退職すれば自動的にもらえるものではなく、一定の条件を満たし、正しい手続きを踏むことで初めて受給できる制度です。また、退職理由によって受給開始時期や給付日数が大きく異なるため、事前の理解が重要になります。

この記事では、失業保険の受給条件から申請方法、注意すべきポイントまで、もらい方の全てを分かりやすく解説します。正しい知識を身につけて、安心して再就職活動に専念できるよう、失業保険制度を最大限活用していきましょう。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

失業保険のもらい方は?自己都合退職と会社都合退職の違い

失業保険(正式には雇用保険の基本手当)は、会社を辞めた方が次の仕事を探す間の生活を支えるための制度です。失業保険をもらうには、一定の条件を満たし、所定の手続きを行う必要があります。

まず確認したいのが「どちらの都合での退職になるのか」ということです。自己都合退職と会社都合退職では、受給資格を得るまでの期間(待機期間)が異なります。会社都合退職の場合は7日間ですが、自己都合退職の場合は通常1ヶ月間、特定の場合※のみ3カ月です。

※自己都合退職の場合の給付制限期間は、2025年4月から原則1ヶ月となっています。ただし、過去5年以内に2回以上自己都合退職で受給歴がある場合は3ヶ月になります。

例えば、リストラによる会社都合で退職したAさんは7日後から失業保険がもらえますが、家庭の都合での自己都合で退職したBさんは3ヶ月後からになります。

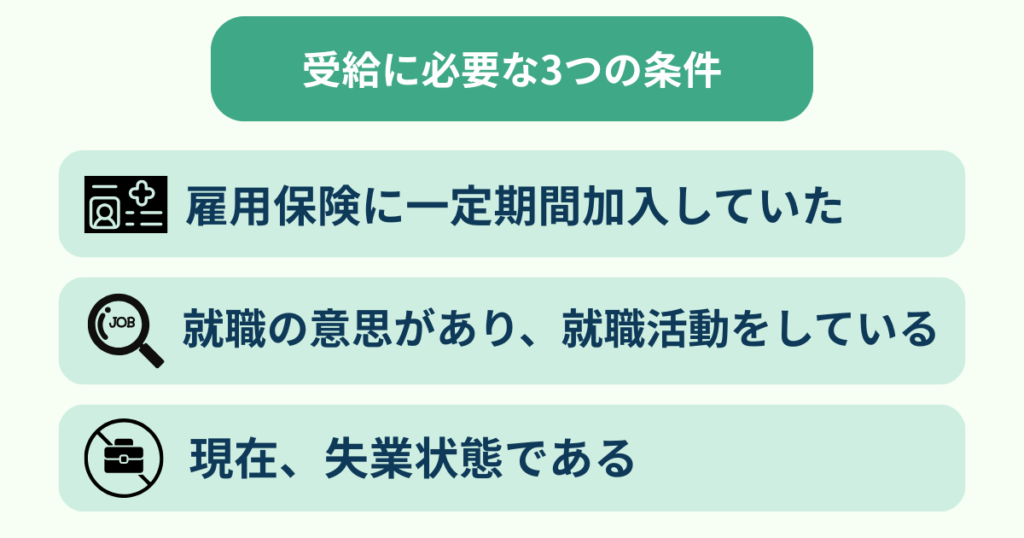

失業保険の主な受給条件は3つ

失業保険(雇用保険の基本手当)は、失業中の生活を支え、一日も早い再就職を支援するための大切な制度です。この給付金を受け取るには、主に以下の3つの基本的な条件をすべて満たす必要があります。

これらの条件は、一つでも欠けていると受給資格が得られません。ここからは、それぞれの条件について詳しく解説していきます。

条件1|雇用保険に一定期間加入していること

まず大前提として、離職前に雇用保険に加入して働いていた実績が必要です。必要とされる加入期間は、離職した理由によって異なります。

| 自己都合退職の場合 | 会社都合退職の場合 |

|---|---|

| 原則として、離職日以前の2年間に、通算して12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。 | 受給要件が緩和され、離職日以前の1年間に、通算して6ヶ月以上の被保険者期間があれば条件を満たします。 |

ここでいう「1ヶ月」とは、カレンダー上の1ヶ月間ではなく、「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」を指します。そのため、パートやアルバイトの方でも、この条件を満たしていれば雇用保険の加入期間としてカウントされます。

条件2|就職する意思を「求職活動」で示していること

最も重要なのが、「就職したい」という気持ちを具体的な行動で示す必要があるということです。失業保険は、再就職に向けて努力している人を支援する制度のため、「そのうち働きたい」といった受け身の姿勢では、「就職の意思がある」とは認められません。

原則として、失業認定を受けるまでの4週間に2回以上(初回は1回)、以下のような客観的に認められる求職活動を行い、その内容を「失業認定申告書」に記入してハローワークに提出する必要があります。

- 求人への応募(Webサイト、情報誌など)

- ハローワークでの職業相談や職業紹介

- 企業が開催する就職説明会やセミナーへの参加

もし求職活動の実績が基準に満たない場合、その期間の失業保険は支給されません。「就職する意思」は、言葉ではなく行動で示すことが、継続的な受給の鍵となります。

条件3|「失業の状態」にあること

失業保険は、単に「仕事をしていない(無職である)」というだけでは受け取れません。ハローワークが定める「失業の状態」にあることが必要です。具体的には、以下のチェックポイントをすべて満たしている状態を指します。

- 就職したいという積極的な意思がある

- いつでも就職できる能力(健康状態、環境など)がある

- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、職業に就けていない

例えば、「しばらく休養してから仕事を探したい」「病気の治療に専念している」「出産を控えており、すぐには働けない」といった場合は、「いつでも就職できる能力」がないと判断されるため、失業の状態とは見なされません。

なお、「すぐに働けない」場合は、失業保険を今すぐもらうことはできませんが、将来働けるようになった時のために、もらう権利を「予約」する「受給期間の延長」が可能です。

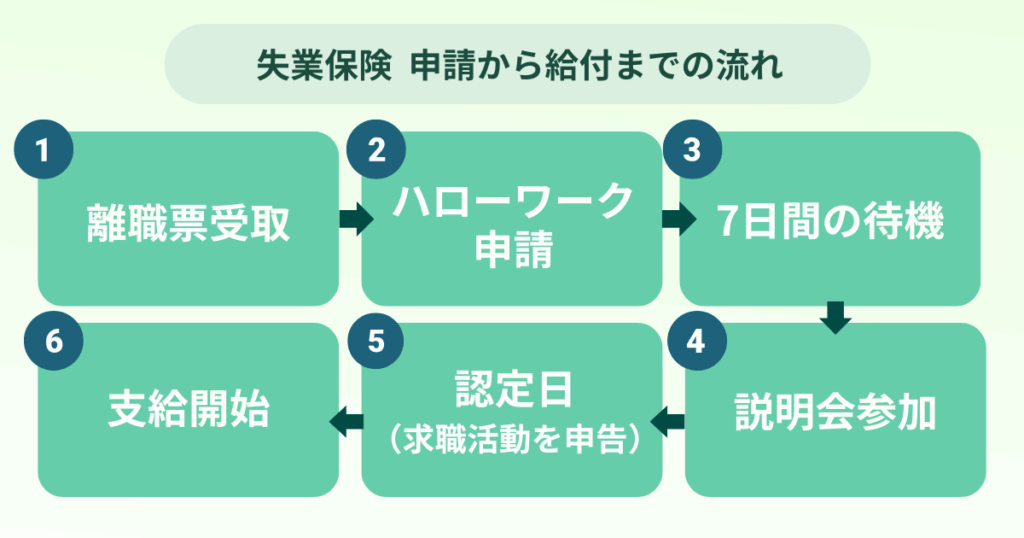

失業保険のもらい方は?申請から給付までの基本ステップ

失業保険は、退職すれば自動的に受け取れるわけではありません。上記の条件を満たしていた場合は、ご自身でハローワークに出向いて手続きを行い、決められたステップを踏むことで初めて給付が開始されます。

申請が遅れるほど給付の開始も遅くなってしまうため、退職後は速やかに行動することが大切です。ここでは、申請から最初の給付を受けるまでの基本的な流れと、おおよそのスケジュール感を解説します。

ステップ1|会社から離職票を受け取る(退職後1〜2週間程度)

退職後、会社から「離職票(雇用保険被保険者離職票)」が交付されます。これは、失業保険の申請に必ず必要となる重要な書類です。通常、退職から10日前後で自宅に郵送されてきますが、2週間以上経っても届かない場合は、会社の担当部署に確認しましょう。

それでも「発送済み」との回答がある、もしくは会社が離職票の発行に協力しない・発送状況が不明な場合は、ハローワークから会社へ照会してもらえたり、仮手続きを進めてもらえる場合がありますので、早めに最寄りのハローワークへ相談してみてください。

関連記事:「離職票はいつもらえる?退職からの目安と届く前にやるべき手続き・準備まとめ」

ステップ2|ハローワークで求職の申込みと申請手続き(離職票が届き次第すぐ)

離職票が手元に届いたら、ご自身の住所を管轄するハローワークへ行き、手続きを行います。この日が実質的な申請日となります。

- 離職票(1、2)

- マイナンバーカード(または通知カード+運転免許証などの身元確認書類)

- 証明写真2枚(縦3cm×横2.4cm)

- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

ハローワークで求職の申込みを行い、「受給資格の決定」を受けます。この際に、次に来所する日(雇用保険説明会の日)が指定されます。

ステップ3|7日間の待機期間(申請後すぐ〜7日間)

ハローワークで申請手続きを行った日(受給資格決定日)から通算7日間は「待機期間」と呼ばれます。この期間は、失業保険が支給されません。待機期間中にアルバイトなどをしてしまうと期間が延長される可能性があるため、注意が必要です。

ステップ4|雇用保険説明会に参加する(申請から約1〜3週間後)

ハローワークから指定された日時に「雇用保険説明会」に参加します。無断で欠席すると、「求職の意思なし」と判断されるリスクがあるため、注意しましょう。

ここでは、失業保険の受給に関する重要なルールや、今後の手続きの流れについて詳しい説明を受けます。また、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、最初の「失業認定日」が知らされます。

ステップ5|最初の失業認定日にハローワークへ行く(申請から約4週間後)

説明会で指定された最初の「失業認定日」にハローワークへ行きます。失業認定とは、「待機期間満了後から認定日の前日までの期間、失業状態にあったこと」をハローワークに認めてもらうための手続きです。

原則として、この認定日までに規定回数の求職活動実績が必要となります。「失業認定申告書」に求職活動の状況などを記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。

ステップ6|振込みによる給付(認定日から約5営業日〜1週間後)

無事に失業認定がされると、通常5営業日から1週間ほどで、指定した金融機関の口座に失業保険が振り込まれます。

地域やハローワークの混雑状況によってスケジュールは前後することがあるため、必ずハローワークからの案内を都度確認するようにしましょう。

なお、自己都合で退職した場合、7日間の待機期間が満了した後、さらに原則として1ヶ月間の「給付制限期間」があります。この期間中は失業保険が支給されず、給付制限期間が終わった後からが支給対象期間となるため注意が必要です。

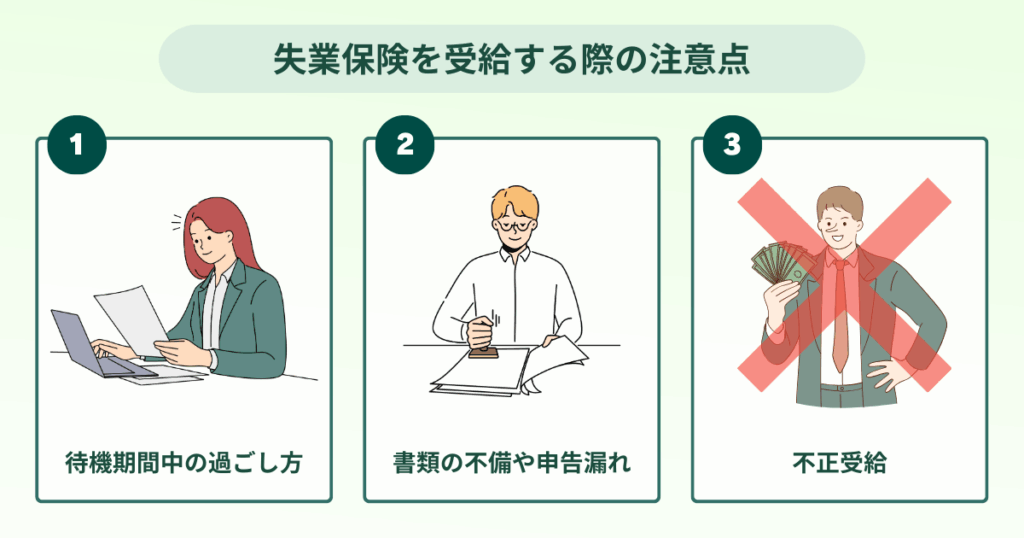

失業保険をもらう際の注意点3つ

失業保険は、再就職までの生活を支える重要な制度ですが、受給するには厳格なルールが定められています。ルールを正しく理解しないと、給付が遅れたり、もらえなくなったりするだけでなく、厳しい罰則の対象となる可能性もあります。

ここでは、特に注意すべき3つのポイントを解説します。

注意点1|待機期間中の過ごし方に注意する

ハローワークで手続きを済ませた後に経験する7日間の「待機期間」、この期間の過ごし方には、特に注意が必要です。待機期間は「本当に失業の状態にあるか」を確認するためのものであり、この7日間は4時間以上の就労が認められません。

もし待機期間中に4時間以上働いてしまうと、その働いた日数分だけ失業保険の支給開始が遅れてしまいます。そのため、この7日間は、働かないことをおすすめいたします。

関連記事:「失業保険の待機期間は何をする?7日間の注意点とやってはいけない行動を徹底解説」

注意点2|必要書類の不備や申請漏れに注意する

失業保険の手続きは、すべて書類に基づいて行われます。書類に不備があったり、提出を忘れたりすると、手続きが滞り、給付が大幅に遅れる原因となるため注意が必要です。

申請時に特に注意すべき書類として、まず会社から受け取る最も重要な「離職票」が挙げられます。氏名や離職年月日だけでなく、「離職理由」がご自身の認識と合っているかを必ず確認してください。

また、ハローワークでの手続き中に「雇用保険受給資格者証」といった重要書類が交付されます。これらは失業認定日ごとに必要となるため、絶対に紛失しないよう大切に保管してください。もし書類が会社から届かない、あるいは内容に疑問があるといった場合は、すぐに会社の担当者やハローワークに相談しましょう。

注意点3|不正受給は罰則の対象となる

「少しぐらいならバレないだろう」という軽い気持ちで事実と異なる申告をすると、「不正受給」と見なされ、非常に厳しい処分が科せられます。

例えば、アルバイトやパートで得た収入を申告しない、就職や自営業の開始を隠して受給を続けるといったケースが典型です。実際には行っていない求職活動を「した」と偽って申告したり、働けない状態にもかかわらず、病気やケガの事実を隠して受給することも同様です。

不正受給が発覚した場合は、失業保険が受け取れなくなる「支給停止」処分となり、次に不正に受給した金額は全額一括で返還するよう「返還命令」が出されます。加えて返還とは別に、不正に受給した額の最大2倍の金額を追徴金として納付するよう「納付命令」が下されます。

失業保険は、ルールを守って誠実に手続きを行うことが大前提です。疑問や不安な点があれば、必ずハローワークの窓口で相談するようにしましょう。

まとめ

失業保険を確実に受給するためには、まず退職理由による違いを理解することが重要です。自己都合退職では原則1ヶ月の給付制限期間がありますが、会社都合退職なら7日間の待機期間のみで受給開始となります。

また、受給の3つの基本条件として、「雇用保険への一定期間の加入」「積極的な求職活動」「失業状態にあること」をすべて満たす必要があります。特に求職活動は4週間に2回以上の実績が必要で、具体的な行動で就職意思を示すことが求められることを覚えておきましょう。

手続きでは離職票の受取後、速やかにハローワークで申請を行い、雇用保険説明会への参加、定期的な失業認定を受けることで給付が継続されます。

確実な受給のためには、待機期間中の就労を避ける、必要書類を適切に管理する、そして不正受給につながる虚偽申告は絶対に行わないことが重要です。疑問があれば必ずハローワークに相談し、制度を正しく理解して活用しましょう。