失業保険は生活の安定を図りながら再就職活動を行うための重要なセーフティーネットですが、離職すれば誰でも自動的に受け取れるわけではありません。

この記事では、失業保険の受給資格を得るための3つの基本条件について詳しく解説し、より有利な条件で受給できる5つの特例制度、そして実際の手続きの流れまで包括的に紹介します。ご自身の状況に応じた受給資格を把握し、安心して次のステップへ進むための準備を整えましょう。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

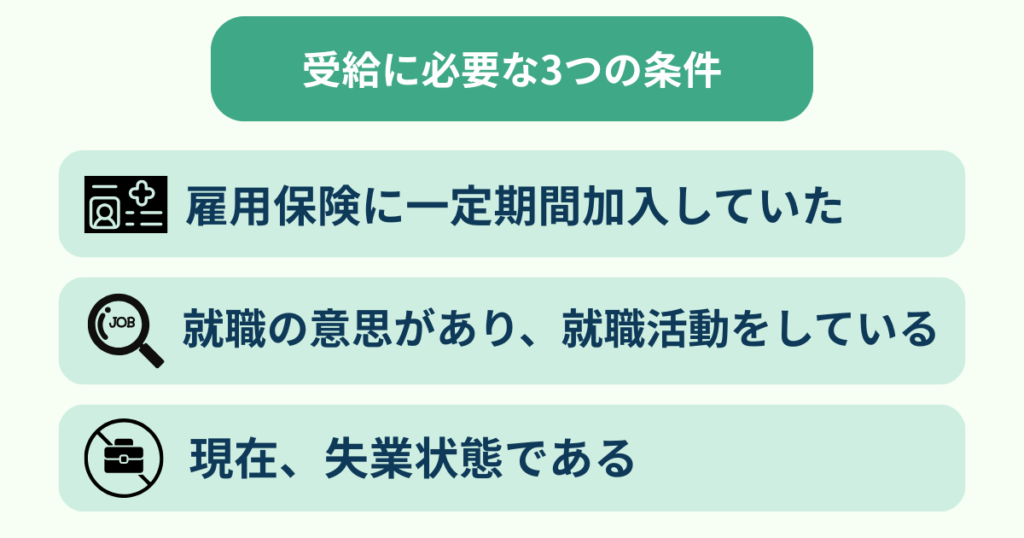

失業保険の受給資格の基本条件3つ

失業保険(雇用保険の基本手当)は、離職すれば誰でも自動的に受け取れるわけではありません。この制度は、あくまで再就職を目指す人の生活を支えるためのものであるため、受給するにはいくつかの条件を満たす必要があります。

ここでは、その3つの基本条件について詳しく解説します。

条件1|一定以上の雇用保険の被保険者期間があること

失業保険を受給するための大前提として、離職前の勤務先で雇用保険に加入しており、かつその加入期間(被保険者期間)が一定の長さを満たしている必要があります。必要な期間は、離職した理由によって異なります。

条件2|働く意志と能力があり、積極的に求職活動していること

失業保険は、再就職の意志がある人のためのセーフティーネットです。そのため、「働く意欲といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」であることが求められます。

具体的には、ハローワークで求職の申し込みを行い、原則として4週間に1度の「失業認定日」に、ハローワークが求める回数(通常は2回以上)の求職活動を行った実績を報告する必要があります。単に「仕事を探している」と口頭で伝えるだけでなく、求人への応募やハローワークが実施するセミナーへの参加など、客観的に証明できる具体的な行動が求められます。

次のような状態にある人は、「働く意志や能力がない」と判断され、原則として失業保険を受給できません。

- 病気やけがですぐに働けない

- 妊娠・出産・育児に専念していて、すぐに働けない

- 学業に専念している(学生など)

- 定年退職後、しばらく休養するつもりである

- 自営業を始めた、または役員に就任した

上記に当てはまる場合は、状況に応じて利用できる他の公的支援制度や手続きがあります。ご自身の状況に合わせて、適切な対応をとることが重要です。

条件3|実際に「失業の状態」にあること

最後の条件は、現在「失業の状態」にあるということです。これは、上記の「働く意志と能力がある」にもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない状態を指します。

すでに次の就職先が内定している場合は、原則として失業保険の対象にはなりません。あくまで、求職活動をしてもなお、就職できていない状態にあることが受給の条件です。

失業保険の受給資格に関する特例5つ

失業保険は、原則として定められた条件を満たした場合に支給されますが、離職者の状況に応じて、より手厚い支援を受けられるいくつかの「特例」が設けられています。これらの特例を知っておくことで、ご自身の権利を最大限に活用できる可能性があります。

また、ここで紹介する特例以外にも対応可能な手当があるかもしれませんので、個別事情がある場合はハローワークへ相談してみましょう。

特例1|教育訓練を受講した場合(給付制限の特例)

自己都合で退職した場合、通常は7日間の待機期間満了後、さらに原則1ヶ月の給付制限期間が設けられ、その間は失業保険を受け取れません。

しかし、2025年4月1日から、自己都合離職者がハローワークの公共職業訓練や国が指定する教育訓練を受講する場合、この給付制限が解除される特例が導入されました。これにより、新たな知識やスキルの取得へ主体的に取り組む離職者は、より早く経済的な支援を受けながら、スキルアップと再就職活動に専念できるようになります。

特例2|特定理由離職者・特定受給資格者(やむを得ない理由)

離職理由が「やむを得ないもの」であった場合、失業保険の受給資格や内容が大幅に優遇されます。これらは主に「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の2つの区分に分けられます。

| 特定受給資格者 | 特定理由離職者 |

|---|---|

| 会社の倒産、解雇、事業所の移転に伴う通勤困難など、会社側の都合により離職を余儀なくされた方。 | 自己都合退職ではあるものの、正当な理由がある場合。自身の病気やケガ、妊娠・出産、交通機関の廃止による通勤困難など。 |

これらの認定を受けると、受給資格を得るための被保険者期間が「離職前1年間に6ヶ月以上」に短縮され、自己都合離職者に課される給付制限期間がなくなります。また、給付日数も一般の自己都合離職者より長くなる場合があります。

特例3|契約社員や派遣社員の雇止め・契約満了による特例

有期労働契約(契約社員、派遣社員など)で働いていた方が、契約更新を希望したにもかかわらず、会社の都合で契約が更新されずに離職した場合(雇止め)は、前述の「特定受給資格者・特定理由離職者」として扱われます。

単なる契約期間の満了ではなく、「本人は働き続ける意思があった」という点が重要です。この場合、自己都合退職とは見なされず、給付制限期間なしで失業保険を受給できます。契約書や更新に関する面談記録などが判断材料となるため、状況をハローワークで正確に伝えることが大切です。

特例4|就職困難者認定

身体・知的・精神的な障がいがある方や、社会的事情により就職が著しく難しいと認定された方は「就職困難者」として、最も手厚い支援が受けられます。

この場合、受給資格を得るための被保険者期間が「離職前1年間に6ヶ月以上」に緩和されるだけでなく、給付日数が年齢と加入期間に応じて最大360日と、すべての離職区分のなかで最長となります。もちろん、給付制限期間もありません。障害者手帳や医師の診断書など、状況を証明する書類をハローワークに提出して手続きを行います。

関連記事:「就職困難者とは?失業保険の優遇内容・対象者一覧・申請の流れまでわかりやすく解説」

特例5|地域延長給付・災害や社会情勢による期間延長

特定受給資格者、特定理由離職者のうち、社会全体の状況や居住地域の問題によって、通常の給付日数では再就職が困難な場合に、給付日数が延長される特例があります。

| 地域延長給付 | 地域の雇用情勢が特に厳しい場合に、その地域に住む特定の受給資格者などを対象に、給付日数が延長される制度。(例:60日間延長) |

| 全国延長給付 | 全国的に失業率が著しく悪化した場合に、全ての受給者を対象に給付日数が一律で延長される制度。(例:90日間延長) |

| 個別延長給付 | 大規模な自然災害などが発生した際に、被災地域の離職者を対象として、給付日数が延長される特別措置が取られる。 |

これらの延長給付は国が状況を判断して実施を決定するため、常に適用されるわけではありませんが、該当する場合にはハローワークから通知があります。

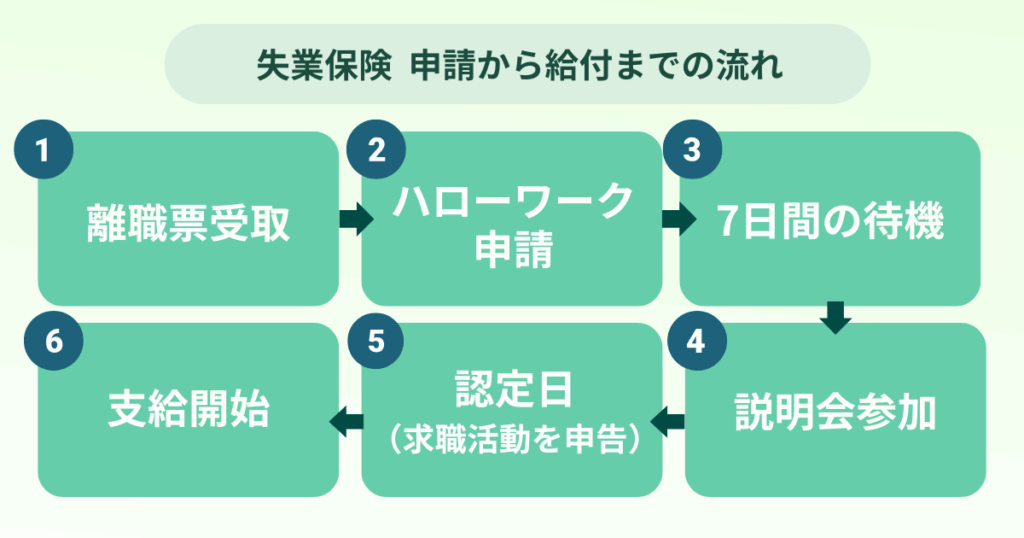

失業保険の受給資格を得るための手続き

失業保険を受け取るには、所定の手続きが必要です。退職後、スムーズに手続きを進めるためにも、必要な流れを把握しておきましょう。

ステップ1|離職票を持参してハローワークで求職申込みを済ませる

退職後、最初に行うべきことは、お住まいの地域を管轄するハローワークへ行き、失業保険の受給手続きを行うことです。手続きには、前の勤務先から交付される「離職票」が不可欠です。通常、退職後10日前後で郵送されてきますので、届き次第、速やかにハローワークへ向かいましょう。

関連記事:「離職票はいつもらえる?退職からの目安と届く前にやるべき手続き・準備まとめ」

ハローワークでは、まず「求職の申込み」を行い、働く意思があることを示します。その後、失業保険の手続き窓口で持参した書類を提出します。この手続きが完了した日が「受給資格決定日」となり、ここから一連のプロセスがスタートします。

- 雇用保険被保険者離職票(1・2)

- マイナンバーカードまたは通知カード

- 本人確認書類(マイナンバーカードがない場合)

- 証明写真(縦3cm×横2.4cmを2枚)

- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

関連記事:「失業保険の必要書類を一覧で紹介!申請時の持ち物と書類不備を防ぐ3つの注意点」

ステップ2|7日間の待機期間を経て雇用保険受給説明会へ参加する

ハローワークで手続きを済ませた後、通算7日間の「待機期間」が始まります。この期間は、離職理由にかかわらず、失業保険が支給されない期間となります。

待機期間が満了すると、ハローワークが指定する日時に開催される「雇用保険受給説明会」に参加する必要があります。この説明会では、失業保険の受給に関する重要なルールや、今後の手続きの流れについて詳しい説明を受けます。また、「雇用保険受給資格者証」と、1回目の「失業認定申告書」が渡され、あなたの最初の「失業認定日」が知らされます。

なお、自己都合で退職した場合は、7日間の待機期間終了後、さらに原則として1ヶ月※の「給付制限期間」があります。この期間中も失業保険は支給されず、給付制限期間が明けてからが、ようやく支給の対象期間となります。

※過去5年以内に2回以上自己都合で退職している場合は、給付制限が3カ月になります。

ステップ3|認定日に求職活動を申告したら受給開始

説明会で指定された「失業認定日」(原則として4週間に1回)に、ハローワークへ行き、「失業の認定」を受ける必要があります。

この日には、「失業認定申告書」に、前回の認定日から今回までの期間に行った求職活動の実績(原則2回以上)を具体的に記入して提出します。求職活動とは、求人への応募、ハローワークでの職業相談、就職セミナーへの参加などが該当します。

ハローワークの職員が申告内容を確認し、「失業状態にあり、積極的に求職活動を行っている」と認定されると、その認定日数分の失業保険が支給決定されます。支給が決定した基本手当は、通常、5営業日前後で指定した金融機関の口座に振り込まれます。

以降は、所定給付日数が終了するか、再就職が決まるまで、この「求職活動」と「失業認定」のサイクルを繰り返すことになるのです。

まとめ

失業保険の受給資格を得るためには、3つの基本条件を満たす必要があります。まず「一定以上の雇用保険の被保険者期間」があること、次に「働く意志と能力があり、積極的に求職活動していること」、そして「実際に失業の状態にあること」です。

ただし、やむを得ない離職理由や就職困難者の認定、教育訓練の受講など、様々な特例制度により、より手厚い支援を受けられる場合があります。特に特定理由離職者や特定受給資格者に認定されると、受給要件が緩和され、給付制限期間もなくなるため、該当する可能性がある方は必ずハローワークで相談しましょう。

受給資格を活用するためには、退職後速やかにハローワークで手続きを行い、定期的な失業認定を受けることが重要です。

離職票の準備から求職活動の実績作りまで、制度を正しく理解して適切な手続きを進めることで、安心して再就職活動に専念できる環境を整えることができます。