失業保険の給付日数は一律ではなく、退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって大きく異なるため、「自分の場合は何日間受給できるのか」を正確に把握するには、条件をしっかりと確認しなければなりません。

この記事では、失業保険の給付日数を決定する3つの重要な要素について詳しく解説し、退職理由別の具体的な給付日数を分かりやすい表とともに紹介します。また、通常よりも長期間の給付を受けられる就職困難者の制度についても詳しく説明します。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

失業保険の給付日数は「退職理由」「年齢」「雇用保険の加入期間」によって異なる

失業保険の給付日数は、主に退職理由、年齢、雇用保険の加入期間の3つの要素によって決まります。

例えば、自己都合で退職した場合、年齢問わず雇用保険の加入期間が1年以上であれば90日、10年以上であれば120日、20年以上であれば150日となります。多くの場合、90日から120日程度の給付日数となるケースが多いです。

一方、会社都合で退職した場合は、年齢と雇用保険の加入期間によって、90日から最大330日と幅広い日数設定になっています。特に30代から65歳未満の方は、より手厚い日数設定となっている場合があります。

また、就職が困難な状況にある方、例えば障害をお持ちの方などは、さらに長い期間、最大で360日受給できるケースもあります。

自己都合退職の失業保険給付日数は最長150日間

自己都合で退職した場合に受け取れる失業保険の給付日数は、離職日時点での年齢にかかわらず、雇用保険に加入していた期間(被保険者であった期間)に応じて90日、120日、150日のいずれかに決定されます。

具体的には、雇用保険の被保険者であった期間によって次のように定められています。

| 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 10年未満 | 90日(約3ヶ月) |

| 10年以上〜20年未満 | 120日(約4ヶ月) |

| 20年以上 | 150日(約5ヶ月) |

この日数が、失業手当を受け取ることができる最大の日数となります。例えば、雇用保険に8年間加入して自己都合で退職した場合は90日間、21年間加入していた場合は150日間の給付が受けられます。

ただし、この給付を受けるためには、原則として離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが前提条件です。

なお、この90日〜150日という日数は、あくまで一般的な自己都合退職の場合です。病気や家族の介護など、正当な理由があると認められる自己都合退職(特定受給資格者・特定理由離職者)や、会社の倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)の場合は、より手厚い給付日数が適用されます。

会社都合退職の失業保険給付日数は最長330日間

会社の倒産、事業所の縮小、解雇といった会社側の理由によって離職を余儀なくされた場合、自己都合退職に比べて手厚い支援が受けられます。その給付日数は、最低90日から最長で330日と幅広く設定されています。

この日数の違いは、「離職時の年齢」と「雇用保険の被保険者であった期間」という2つの要素の組み合わせによって決まります。年齢が高く、かつ長期間にわたり雇用保険に加入していた人ほど、再就職に時間を要する可能性があるため、給付日数が長くなるように設計されているのです。

▼30歳以上35歳未満

| 加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年未満 | 90日(約3ヶ月) |

| 1年〜5年未満 | 120日(約4ヶ月) |

| 5年〜10年未満 | 180日(約6ヶ月) |

| 10年〜20年未満 | 210日(約7ヶ月) |

| 20年以上 | 240日(約8ヶ月) |

▼35歳以上44歳未満

| 加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年未満 | 90日(約3ヶ月) |

| 1年〜5年未満 | 150日(約5ヶ月) |

| 5年〜10年未満 | 180日(約6ヶ月) |

| 10年〜20年未満 | 240日(約8ヶ月) |

| 20年以上 | 270日(約9ヶ月) |

▼45歳以上59歳未満

| 加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年未満 | 90日(約3ヶ月) |

| 1年〜5年未満 | 180日(約6ヶ月) |

| 5年〜10年未満 | 240日(約8ヶ月) |

| 10年〜20年未満 | 270日(約9ヶ月) |

| 20年以上 | 330日(約11ヶ月) |

▼60歳以上64歳未満

| 加入期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 1年未満 | 90日(約3ヶ月) |

| 1年〜5年未満 | 150日(約5ヶ月) |

| 5年〜10年未満 | 180日(約6ヶ月) |

| 10年〜20年未満 | 210日(約7ヶ月) |

| 20年以上 | 240日(約8ヶ月) |

会社都合退職の場合、年齢層と加入期間を基にした詳細なテーブルがハローワークによって定められており、個々の状況に応じて90日、120日、180日、240日、270日、330日など、きめ細かく日数が決定されます。

また、会社都合退職の大きな利点として、自己都合退職の際に設けられる「給付制限期間」がないことが挙げられます。これにより、7日間の待機期間が終了すればすぐに給付が開始されるため、より迅速に生活の安定を図りながら再就職活動に集中することができます。

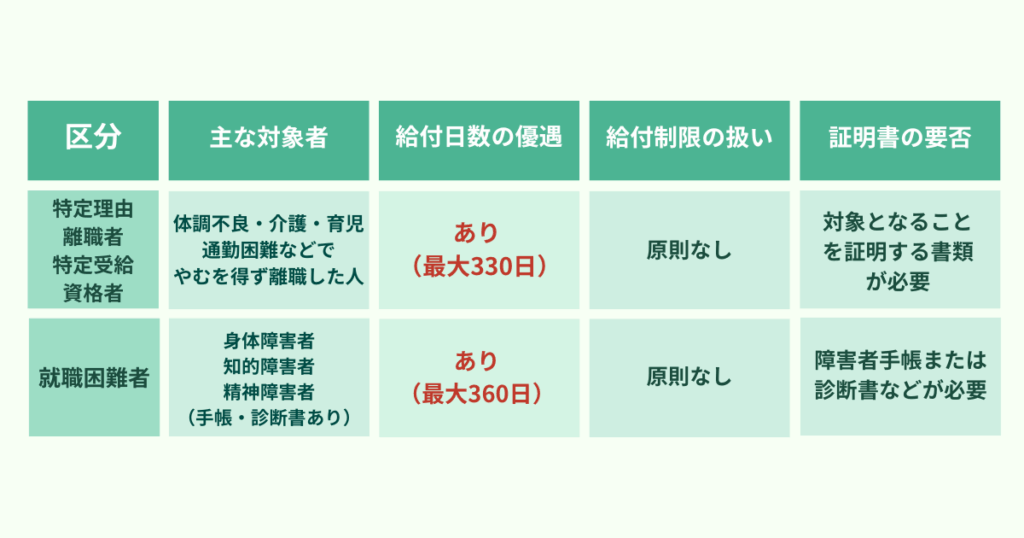

就職困難者は失業保険の給付日数が通常よりも長い

身体・知的・精神的な障がいがある「就職困難者」は、失業保険の給付において、一般の離職者よりも手厚い支援を受けられます。これは、就職活動に時間がかかる可能性を考慮しているためで、給付日数が大幅に長く設定されています。

関連記事:「就職困難者とは?失業保険の優遇内容・対象者一覧・申請の流れまでわかりやすく解説」

就職困難者に該当する人

就職困難者とは、障害により就職が著しく困難であると認められた人を指します。

| 障害がある方 | 身体障害者(身体障害者手帳を所持)知的障害者(療育手帳を所持)精神障害者(精神障害者保健福祉手帳、もしくは統合失調症・躁うつ病・てんかん等で医師の診断書がある) 手帳がなくても、医師の診断書やハローワーク指定様式の意見書で認定されることもあります。 |

認定を受けるには、障害の有無や状況、社会的背景について、本人申告・公的手帳・医師の診断書や意見書(ハローワーク様式)などを提出し、ハローワークで認定される必要があります。詳しい認定基準や必要書類は、必ずハローワーク窓口で個別相談を行ってください。

就職困難者の給付日数は最長360日

就職困難者の給付日数は、「離職時の年齢」と「雇用保険の加入期間」によって決まります。特に、雇用保険の加入期間が1年以上あるかないかで日数が大きく変わるのが特徴です。

| 離職時の年齢 | 雇用保険の加入期間 | 給付日数 |

|---|---|---|

| 45歳未満 | 1年未満 | 150日(約5ヶ月) |

| 1年以上 | 300日(約10ヶ月) | |

| 45歳以上65歳未満 | 1年未満 | 150日(約5ヶ月) |

| 1年以上 | 360日(約12ヶ月) |

上記の通り、45歳以上で1年以上雇用保険に加入していた場合は、最長となる360日間の給付を受けることができます。これは、会社都合退職の最長日数(330日)や自己都合退職の最長日数(150日)と比べても、最も長い期間です。

まとめ

失業保険の給付日数は、「退職理由」「離職時の年齢」「雇用保険の加入期間」という3つの要素によって大きく異なります。自己都合退職の場合は年齢に関係なく、加入期間に応じて90日から最長150日の給付となります。一方、会社都合退職では年齢と加入期間の両方を考慮し、90日から最長330日まで、より手厚い支援が受けられます。

特に注目すべきは、45歳から59歳の年齢層で雇用保険に20年以上加入していた場合、330日という長期間の給付を受けられる点です。また、身体・知的・精神障害がある方などの就職困難者は、さらに手厚い支援として最長360日の給付日数が設けられており、これは失業保険制度の中で最も長い期間となります。

給付日数を正確に把握することは、再就職活動の計画を立てる上で非常に重要です。ご自身がどのケースに該当するかを確認し、その期間内で効果的な求職活動を行うことで、安心して新しいキャリアへの第一歩を踏み出すことができます。

不明な点があれば、ハローワークで詳しく相談することをおすすめします。