失業保険は再就職活動中の生活を支える重要なセーフティーネットですが、必要書類の準備不足で何度もハローワークに足を運ぶことになったり、離職票の内容確認を怠ったために本来より不利な条件で受給することになったりするケースは少なくありません。

この記事では、失業保険の申請前に準備すべき3つのポイントから、申請手続きの具体的な流れ、そして申請後の待機期間と給付制限の仕組みまでを詳しく解説します。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

失業保険の申請前に準備すべき3つのこと

失業保険の申請は、退職後すぐに行うのがおすすめです。スムーズな申請のため、事前に必要な書類などを準備しておきましょう。

準備1|必須書類をすべて揃えておく

ハローワークでの手続きを一度で済ませるために、事前に必要な書類をすべて確認し、漏れなく準備しておくことが最も重要です。特に、前の勤務先から交付される「離職票」がなければ、原則として申請は始まりません。

離職票は退職後10日前後で会社から郵送されてくるのが一般的です。届いたら、以下の書類と一緒にハローワークへ持参しましょう。

- 雇用保険被保険者離職票(1・2)

- マイナンバーカードまたは通知カード

- 本人確認書類(マイナンバーカードがない場合)

- 証明写真(縦3cm×横2.4cmを2枚)

- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

関連記事:「失業保険の必要書類を一覧で紹介!申請時の持ち物と書類不備を防ぐ3つの注意点」

準備2|離職票の内容(「退職理由」等)が正確かチェック

会社から離職票が届いたら、すぐに内容を確認してください。特に「離職理由」の欄は、失業保険の給付日数や給付開始時期(給付制限の有無)を左右する最も重要な項目です。

会社が記載した離職理由が、ご自身の認識と異なる場合(例:「自己都合退職」とされているが、実際は解雇や雇止めだったなど)は、異議を申し立てることができます。

その場合、離職票-2の「離職者本人の判断」という欄で、事業主が記載した離職理由に対して「異議有り」に〇をつけます。そして、その下にある「具体的事情記載欄(離職者用)」に、ご自身の認識する具体的な退職経緯を記入してください。

この離職票をハローワークに提出すれば、ハローワークが双方から事実関係を調査し、客観的な資料に基づいて最終的な離職理由を判定します。

準備3|必要書類がそろわない場合の仮手続きやトラブル対応も確認

離職票がなくても、ハローワークで「仮手続き(仮申請)」を行うことができるため、「退職後12日を過ぎても会社から離職票が届かない」「会社と連絡が取れない」といった場合でも、申請を諦めたり遅らせたりする必要はありません。

仮手続きをしておけば、失業保険の受給に必須の「7日間の待機期間」を先に開始させることができ、結果的に給付開始が早まるという大きなメリットがあります。仮手続きの際には、退職した事実がわかる書類(退職証明書や社会保険資格喪失証明書など)があれば、よりスムーズです。

離職票が届かない場合はもちろん、会社が発行を拒否しているような悪質なケースでも、ハローワークが会社に発行を促してくれます。書類がそろわないからと待つのではなく、まずは管轄のハローワークに相談することが重要です。

失業保険申請の流れとスケジュールを徹底解説

失業保険の申請は、退職後の生活を支えるための重要な手続きです。ここでは、申請から受給開始までの流れと、具体的なスケジュール感を6つのステップに分けて、詳しく解説します。

ステップ1|離職票を受け取る【退職後10日~2週間】

失業保険に関するすべての手続きは、退職した会社から「雇用保険被保険者離職票」を受け取ることから始まります。スケジュール感としては、退職日から10日から2週間ほどで自宅へ郵送されるのが一般的です。

もし12日を過ぎても届かない場合は、会社の担当部署へ速やかに連絡し、発行状況を確認しましょう。離職票が手元に届きましたら、記載されている「離職理由」がご自身の認識と事実に基づいているかを必ず確認してください。

なお、会社が離職票の送付を拒否している場合や、離職理由が異なる場合は速やかにハローワークに相談してください。

ステップ2|ハローワークで申請手続き【離職票到着後すぐ】

離職票とその他の必要書類が揃ったら、お住まいの地域を管轄するハローワークで申請手続きを行います。手続きが遅れると、その分だけ給付の開始も遅れてしまうため、離職票が届いたらできるだけ早く済ませることが推奨されます。

ハローワークではまず「求職の申込み」を行い、離職票をはじめ、マイナンバーカードや証明写真、振込先となる預金通帳といった持参した書類一式を提出します。この手続きが完了した日が「受給資格決定日」となり、ここからすべてのスケジュールが具体的に動き出します。

ステップ3|7日間の待機期間【受給資格決定日~7日後】

受給資格が決定した日を含めて通算7日間は「待機期間」となります。この期間は失業保険が支給されません。

この期間は、ハローワークが本当に失業の状態にあるかを確認するためのものであり、離職理由にかかわらずすべての人に適用されます。期間中は原則としてアルバイトなども含めて働かず、静かに過ごす必要があります。

関連記事:「失業保険の待機期間は何をする?7日間の注意点とやってはいけない行動を徹底解説」

ステップ4|雇用保険受給説明会に参加【待機期間後 約1~2週間後】

7日間の待機期間が終わると、次にハローワークが指定する日時に開催される「雇用保険受給説明会」へ参加します。この説明会は、待機期間満了からおよそ1週間から2週間後に設定されることが一般的です。

説明会では失業保険の仕組みについて詳しい説明を受け、今後の手続きに不可欠な「雇用保険受給資格者証」と一回目の「失業認定申告書」が渡されます。また、ご自身の最初の「失業認定日」がいつになるかも、この場で知らされます。

ステップ5|求職活動と失業認定日【約4週間に1回】

失業保険を受給するためには、およそ4週間に1度のペースで設定される「失業認定日」にハローワークへ行き、「求職活動を行っている」ことの認定を受けなければなりません。認定を受けるためには、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動実績を作る必要があります。

実績として認められる活動には、求人への応募や面接はもちろん、ハローワーフでの職業相談や、公的機関が主催する就職支援セミナーへの参加などが含まれます。失業認定日には、これらの活動内容を「失業認定申告書」に記入して提出します。

ステップ6|失業保険の受給(振込)【認定日から数日後】

失業認定日に申告が受理されると、その認定日数分の失業保険が、あらかじめ指定した金融機関の口座へ振り込まれます。入金までの時間は、失業認定日から通常5営業日後が目安です。

初回の振込までの期間は離職理由によって異なり、会社都合退職の場合は手続き開始から約1ヶ月後ですが、自己都合退職の場合は原則1ヶ月※の給付制限があるため、手続き開始から約2ヶ月後が目安となります。以降は、再就職が決まるか給付日数が終了するまで、この求職活動と認定、そして受給というサイクルを繰り返していくことになります。

失業保険申請後の待機期間と給付制限の仕組み

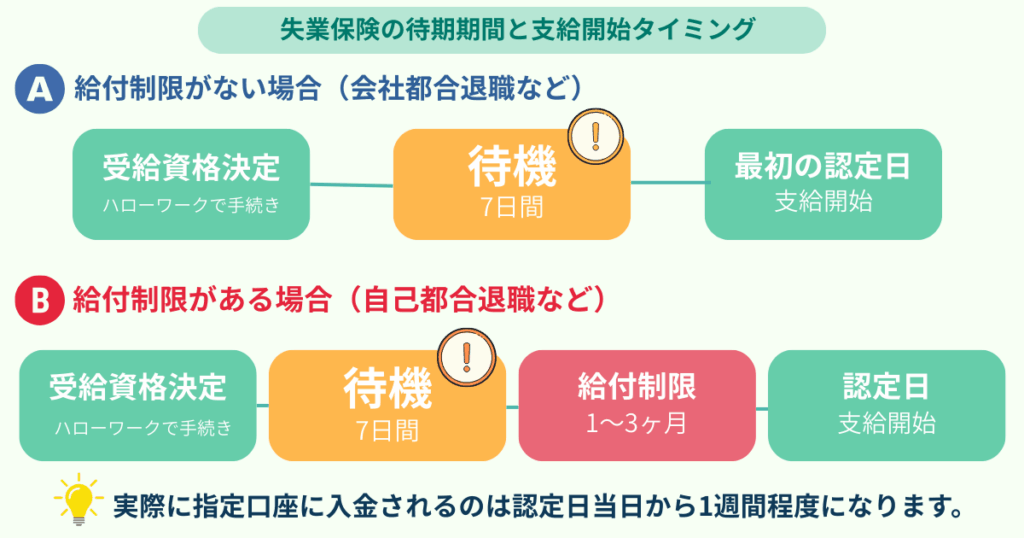

失業保険の受給には、申請後にまず「待機期間」があり、その後、退職理由に応じて「給付制限」が設けられています。この2つの期間は、失業保険が支給されない期間であり、その仕組みを理解しておくことが重要です。

会社都合退職の場合、7日間の待機期間のみ

倒産や解雇など、ご自身の意思によらない理由で離職を余儀なくされた「会社都合退職」(特定受給資格者・特定理由資格者)の場合、給付制限期間は適用されません。

ハローワークで申請手続きを行い、受給資格が決定した日から通算7日間の「待機期間」が経過すれば、その翌日から失業保険の支給対象となります。そのため、最初の失業認定日から手当を受け取ることができ、経済的な支援を早期に開始することが可能です。

関連記事:「会社都合で失業保険をもらうには?該当する退職理由と注意すべき落とし穴を徹底解説」

自己都合退職の場合、7日間待機+1ヶ月または3ヶ月の給付制限

転職や独立など、ご自身の都合で退職した「自己都合退職」の場合、7日間の待機期間が満了した後、さらに「給付制限」が設けられます。

2025年4月の法改正により、この給付制限期間は原則として1ヶ月に短縮されましたが、過去5年間に2回以上、自己都合による退職をしている場合、給付制限は3ヶ月となります。

関連記事:「失業保険の期間は自己都合だと短い?受給開始日・支給日数の目安と2025年改正ポイントを解説」

自己都合退職でも給付制限なしになる例外がある

自己都合退職であっても、特定の条件下では給付制限が適用されず、7日間の待機期間のみで給付を受けられる例外があります。

一つ目は、「正当な理由」があるとハローワークに認められた場合です。これは「特定受給資格者・特定理由離職者」と呼ばれ、自身の病気やケガ、家族の介護、著しい通勤困難、大幅な賃金低下といった、やむを得ない事情での離職が該当します。

二つ目は、ハローワークの公共職業訓練などを受講する場合です。2025年4月の法改正で導入されたこの特例は、離職者が主体的にスキル習得に取り組むことを支援するものです。自己都合で退職した場合でも、指定された教育訓練を受けることで給付制限が解除され、待機期間終了後すぐに手当を受けながらスキルアップに専念できます。

まとめ

失業保険の申請は、退職後の生活安定のために欠かせない重要な手続きです。スムーズな申請を行うためには、離職票をはじめとする必要書類の事前準備が不可欠です。離職票の内容、特に「退職理由」の記載が正確かどうかを必ず確認し、認識と異なる場合は異議申し立てを行いましょう。

申請から受給開始までは、離職票の受領、ハローワークでの手続き、7日間の待機期間、受給説明会への参加、そして定期的な失業認定という一連の流れがあります。初回給付が開始されるまで一定の期間がかかるため、早期の申請が重要です。

離職票が届かない場合でも、ハローワークで仮手続きを行うことで待機期間を先に開始できたり、自己都合退職でも正当な理由がある場合や教育訓練を受講する場合は、給付制限が解除される特例もあります。適切な準備と正しい手続きを行い、安心して再就職活動に専念できる環境を整えましょう。