会社を退職する際、失業保険を受給できる金額を事前に把握しておくことは非常に重要です。しかし、失業保険の受給額は一律ではなく、退職前の給与や退職理由、年齢、雇用保険の加入期間などによって大きく変動するため、複雑に感じる方も少なくありません。

この記事では、失業保険の受給額の計算方法から、退職理由による受給期間の違い、さらに受給額を少しでも増やすための具体的な方法まで詳しく解説します。正しい知識を身につけて、安心して再就職活動に取り組める環境を整えていきましょう。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

失業保険はいくらもらえる?1日あたりの計算方法を解説

失業保険(雇用保険の基本手当)で受け取れる金額は、退職前の給与、退職した理由、そして雇用保険に加入していた期間や年齢によって大きく変動します。ここでは、失業保険がいくらもらえるのか、その計算方法を紹介します。

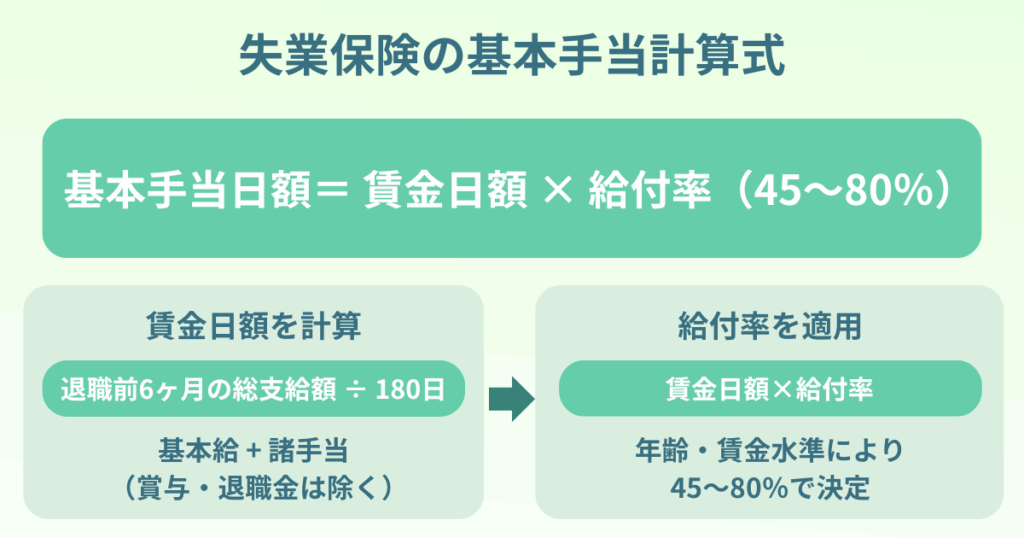

まず、失業保険で1日に支給される金額を「基本手当日額」と呼びます。これは、以下の計算式で算出されます。

「賃金日額」は、原則として、「退職前6ヶ月間の給与(賞与などは除く)の合計÷180日」で計算されます。「給付率」は、賃金日額や年齢によって異なり、賃金が低い方ほど高い給付率(最大80%)が適用される仕組みです。

ただし、基本手当日額には年齢区分ごとに上限が設けられています。

| 年齢 | 基本手当日額の上限 |

|---|---|

| 29歳以下 | 7,255円 |

| 30際〜44歳 | 8,055円 |

| 45歳〜59歳 | 8,870円 |

| 60歳〜64歳 | 7,623円 |

※2025年8月現在

また、最終的に受け取れる総額は、「基本手当日額 × 支給される合計日数」となります。

失業保険は全部でいくらもらえる?退職理由による受給期間の違い

失業保険を総額いくらもらえるかは、その受給期間によって異なります。失業保険が支給される合計日数を「所定給付日数」と呼びますが、この日数は退職理由によってそれぞれの規定があります。

| 退職理由 | 支給開始タイミング | 支給日数の目安 |

|---|---|---|

| 会社都合退職 | 受給資格決定日から7日間の「待期」後 | 90日~最大330日 |

| 自己都合(通常) | 7日待期+1カ月の給付制限後 | 90日~最大150日 |

| 自己都合(※) | 7日待期+3カ月の給付制限後 | 90日~最大150日 |

※過去5年以内2回超の自己都合退職で受給歴がある場合

自己都合退職の場合、2025年4月1日の法改正により、給付制限期間が従来の2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されました。(ただし、過去5年以内に2回以上の自己都合退職がある場合は3ヶ月となる例外があります。)

一方、倒産や解雇といった会社都合で離職した方は給付制限がなく、支給日数も最大で330日と手厚く設定されています。

| 自己都合退職 (雇用保険加入期間10年以上20年未満) 支給日数120日 | 総支給額(最大) 8,870円 × 120日 = 1,064,400円 |

| 会社都合退職 (雇用保険加入期間20年以上、45歳以上60歳未満) 支給日数330日 | 総支給額(最大) 8,870円 × 330日 = 2,927,100円 |

※上記はあくまで上限額での計算例です。実際の支給額は個々の賃金や給付率によって変動します。

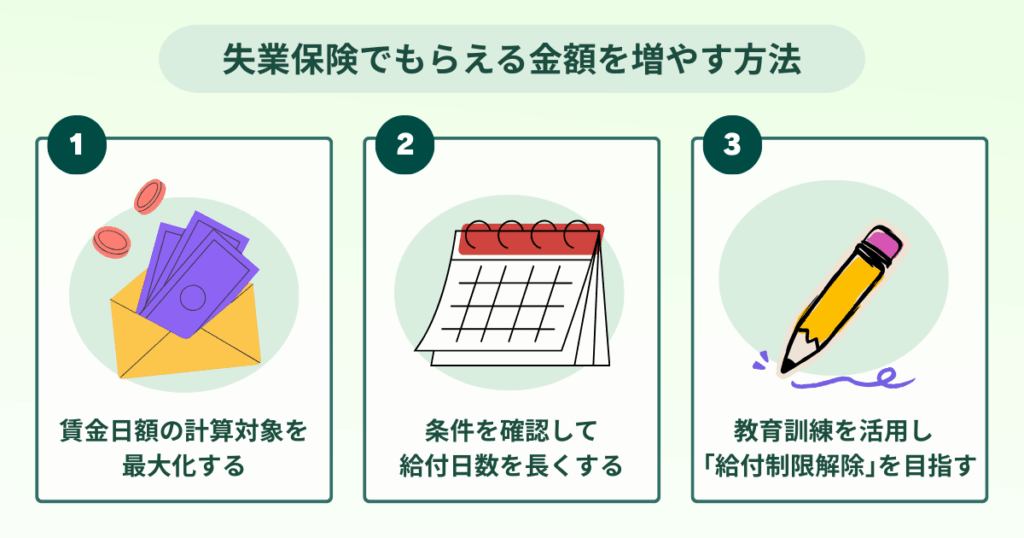

失業保険でもらえる金額を増やす方法3選

失業保険で受け取れる総額は、「1日あたりの支給額(基本手当日額)」と「支給される合計日数(所定給付日数)」の掛け算で決まります。つまり、この2つの要素をそれぞれ最大化することが、受給額を増やすための鍵となります。

ここでは、失業保険を少しでも多く受け取るために知っておきたい3つの具体的なポイントを解説します。

ポイント1|賃金日額の計算対象を最大化する

失業保険の1日あたりの支給額(基本手当日額)は、「退職前6ヶ月間の給与(賞与などを除く)の合計÷180日」で算出される「賃金日額」を元に計算されます。この賃金日額を高くすることが、支給額アップの第一歩です。

計算の対象となる給与には、基本給だけでなく、残業代、通勤手当、役職手当、住宅手当などもすべて含まれます。一方で、賞与(ボーナス)や退職金は含まれません。

もし退職時期をある程度ご自身で調整できる立場にあるなら、この仕組みを戦略的に活用できます。例えば、繁忙期で残業代が多く発生した月が計算対象期間(退職前6ヶ月)に含まれるように退職日を調整できれば、賃金日額を引き上げ、結果として基本手当日額を増やすことにつながります。月々の給与に変動がある方は、自身の給与明細を確認し、どの6ヶ月間が計算対象になるかを意識することが重要です。

ポイント2|条件を確認して給付日数を長くする

支給総額は「基本手当日額×給付日数」で決まるため、給付日数を一日でも長くすることが総額アップに直結します。給付日数は、自己都合退職よりも会社都合退職の方が大幅に長くなります。

ご自身では自己都合退職だと思っていても、正当な理由があれば会社都合退職と同等に扱われ、給付日数が長くなる可能性があります。

①特定受給資格者・特定理由離職者

自己都合退職であっても、以下のようなやむを得ない理由で離職した場合は、給付日数が優遇される「特定受給資格者・特定理由離職者」に該当する可能性があります。

| 健康状態の悪化 | 自身の病気やケガで業務に耐えられなくなった場合(医師の診断書などが必要) |

| 家族の介護 | 家族の常時介護が必要になり、離職を余儀なくされた場合 |

| 通勤困難 | 結婚や配偶者の転勤に伴う引越しで、通勤が不可能または困難(往復概ね4時間以上)になった場合 |

| 雇止め | 期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合 |

②就職困難者

身体障害、知的障害、精神障害などがある方や、社会的事情により就職が著しく困難な方は「就職困難者」と認定され、雇用保険の加入期間が1年未満でも150日、1年以上あれば最長で360日の手当を受給できる場合があります。

ご自身の離職理由がこれらのケースに当てはまるか、離職票の内容をよく確認し、客観的な証明書類を用意してハローワークで正直に相談することが極めて重要です。

関連記事:「就職困難者とは?失業保険の優遇内容・対象者一覧・申請の流れまでわかりやすく解説」

ポイント3|教育訓練を活用し「給付制限解除」を目指す

自己都合で退職した場合、通常は7日間の待機期間に加えて1ヶ月間の「給付制限」があり、この間は失業保険が支給されません。しかし、この給付制限を解除し、実質的な受給開始を早める方法があります。

2025年4月の法改正により、ハローワークが指定する教育訓練(公共職業訓練など)を受講する場合、または離職前1年以内に教育訓練等を修了した実績がある場合、自己都合退職であっても給付制限が免除されることになりました。

これにより、7日間の待機期間が終了すればすぐに手当の支給が始まるため、会社都合退職とほぼ同じタイミングで受給を開始できます。これは、スキルアップして再就職を目指す方にとって、受給の空白期間をなくし、生活の安定を図りながら学べる非常に有利な制度です。再就職に向けて学びたいことがある方は、ハローワークでどのような講座が対象になるか積極的に相談してみましょう。

まとめ

失業保険でいくらもらえるかは、「基本手当日額(1日あたりの支給額)× 所定給付日数(支給される合計日数)」で決まります。基本手当日額は退職前6ヶ月間の給与から算出される賃金日額に給付率を掛けて計算され、年齢別の上限額が設定されています。

受給期間は退職理由によって大きく異なり、自己都合退職では90~150日、会社都合退職では最大330日となります。このため、同じ基本手当日額でも会社都合退職の方が総受給額は大幅に多くなります。

受給額を増やすためには、賃金日額の計算対象となる退職前6ヶ月間に残業代などを含む給与を最大化すること、特定受給資格者・特定理由離職者や就職困難者の要件に該当するかを確認すること、教育訓練を活用して給付制限を解除することが重要です。

失業保険の受給額は個人の状況によって大きく変わるため、自分の退職理由や雇用保険加入期間を正確に把握し、ハローワークで詳しい試算を受けることをおすすめします。