仕事を休まざるを得ない病気やけがで収入が減ったとき、公的医療保険の「傷病手当金」は大きな支えになります。しかし、制度の存在は知っていても、実際の申請方法や記入の流れを把握していない人も少なくありません。

この記事では、傷病手当の申請をスムーズに進めるために必要な情報を、基本条件から具体的な書類の書き方、申請時の注意点まで網羅的に解説します。申請ミスによる給付遅れや不支給を防ぐためにも、正確な知識を身につけておきましょう。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

傷病手当金とは?申請前に知っておきたい基本条件

傷病手当金は、病気やけがで仕事を休んだときに支給される「所得補償」の制度です。

申請にはいくつかの条件があるため、まずは対象となる人や支給される要件を確認しましょう。

対象となる人と傷病手当金の支給条件

傷病手当金の対象となるのは、健康保険に加入している会社員です。なお、公務員の場合は共済組合を通じて別の制度(たとえば休業手当)が適用されることがあるため、詳細は所属先に確認しておきましょう。

支給の要件は以下のとおりです。

- 業務外の病気やけがで仕事を休んでいる

- 連続する3日間を含め、4日以上仕事を休んでいる

- 休業期間中に給与の支給がない、または一部のみ支給されている

- 健康保険の被保険者である(退職後も一定の条件を満たしていれば、継続して申請できます)

これらの要件をすべて満たしてはじめて、傷病手当金の対象となります。

金額・支給期間・他制度との併用可否

支給される金額や期間は、標準報酬月額をもとに計算されます。受給できる期間は最長1年6ヶ月です。

以下の表に、金額・期間などの基本情報をまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 支給金額 | 1日あたり「標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3」(※給与が一部出る場合は差額分) |

| 支給期間 | 最長1年6ヶ月(通算して1年6ヶ月受給可能) |

| 併用できない制度 | 労災保険(業務上のケガ)や出産手当金など |

| 退職後の申請 | 条件を満たせば可能(在職中に受給条件を満たしていた場合) |

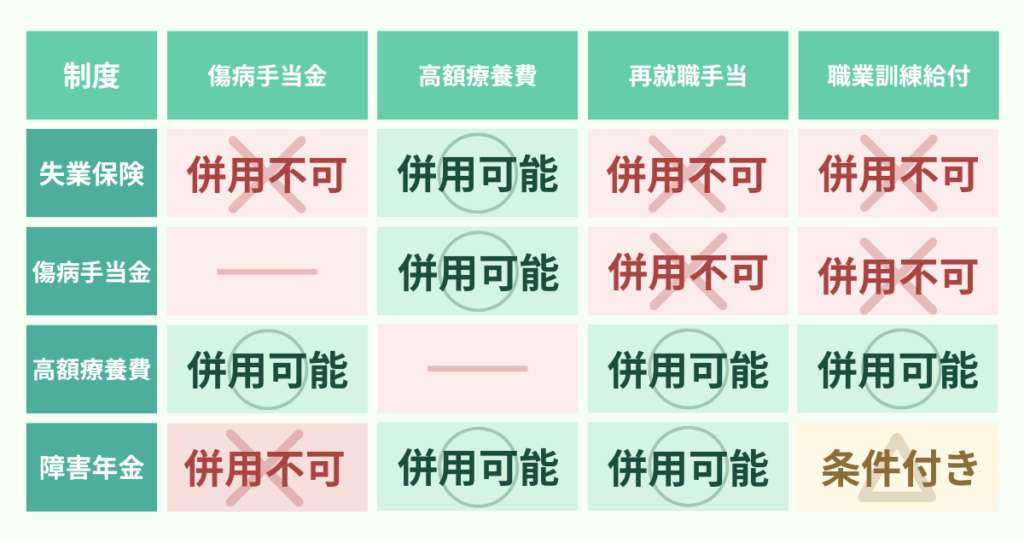

以下の図では、主な制度同士の併用可否を一覧にしています。

※出産手当金や労災保険との併用も不可です。

傷病手当の申請方法|必要書類と申請の流れ

申請には「傷病手当金支給申請書」が必要です。

書類は保険者ごとに様式が異なる場合があるため、自分の加入している保険を確認したうえで、取得・記入する必要があります。

申請書の入手方法と保険者(協会けんぽ・健保組合)の違い

申請書の様式や提出先は、加入している保険者によって異なります。まずは自分が協会けんぽ、健保組合、または共済組合のどれに加入しているかを、保険証や給与明細などで確認しておくことが大切です。

申請書の入手先は、自分が加入している健康保険により異なります。

- 協会けんぽ加入者:協会けんぽのサイトや社内の人事部門経由

- 健保組合加入者:各組合のサイトや社内の人事部門経由で取得

- 共済組合:共済組合のサイトを取得

同じ「傷病手当金申請書」でも、記入方法や添付資料が異なることがあるため、事前に自分の保険者を確認し、指示に従いましょう。

表にまとめると以下のようになります。

| 保険の種類 | 申請書の入手方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 協会けんぽ | 協会けんぽサイトまたは人事を通じて入手 | 医師記入欄の形式が決まっている |

| 健保組合 | 組合のサイト、人事を通じて入手 | 組合ごとに様式・ルールが異なる |

| 共済組合 | 共済のサイトで入手 | 公務員向けで別様式が用意されている |

本人・会社・医師の記入欄と役割分担

傷病手当金の申請書には、本人・会社・医師の3者がそれぞれ記入すべき欄があります。

それぞれの役割は以下のとおりです。

| 記入者 | 記入内容 | 備考・注意点 |

|---|---|---|

| 本人 | ・氏名、住所 ・働けなかった期間(療養期間) | 療養期間は正確に記入し、給与明細や勤怠記録で確認しておく |

| 会社 | ・勤務状況、給与支給の有無 ・会社名や所在地などの勤務先情報 | 申請の意向や必要欄を伝え、郵送・PDFなど提出方法も確認しておくと安心 |

| 医師 | ・診断名、初診日 ・労務不能と判断される期間 | 診察時に申請書を持参し、早めに依頼しておく |

提出前に日付や記載項目をしっかり確認しましょう。

申請のタイミングと継続・事後申請の注意点

申請の基本は「療養が続いている月ごとに、1ヶ月単位で提出」する形式です。

- 初回申請:仕事を休み始めた月の末ごろに申請

- 継続申請:以降、療養が続いている月単位で繰り返し申請

- 事後申請:療養終了後にまとめて申請も可能だが、原則避けるべき

継続申請では、毎回医師の意見書が必要なため、病院での診察スケジュールに余裕をもって準備することが重要です。

事後申請も制度上可能ですが、医師の証明や勤務先の記録が揃いにくくなることがあるため、できるだけ月ごとに提出するのが望ましいといえます。

申請時によくあるトラブルと対処法

傷病手当金の申請では、記入ミスや連携不足によって支給が遅れるケースが少なくありません。

ここでは、申請時に起こりやすいトラブルと対処法を具体的に紹介します。

「病名・傷病名」で通らないことがある?

結論から言うと、診断名があっても内容次第では支給対象外と判断される場合があります。特に以下のようなケースでは注意が必要です。

- 症状名のみで、病気名が記載されていない(例:「頭痛」「倦怠感」など)

- 就労不能と判断されにくい診断名(例:「肩こり」「軽度のうつ状態」など)

- 傷病名と労務不能期間の関係が曖昧な記載

こうした場合、申請が通らなかったり、再提出を求められることがあります。

【よくあるNG例】

- 記入欄に「不安感」とだけ書かれている

- 医師の記載が「通院中」「経過観察中」のみで具体的な診断名なし

- 傷病名と就労制限の内容に一貫性がない

医師には、「働けない状態を説明できる診断名が必要」であることをあらかじめ伝えておくと安心です。

会社が協力してくれない場合の相談先

休職や退職のタイミングによっては、会社が申請書類への記入に協力してくれないケースもあります。

たとえば、次のようなケースが挙げられます。

- 担当者が不在で対応してもらえない

- 書類対応に消極的・拒否的な姿勢を示される

こうした場合は、保険者などに連絡すれば対応してもらえることがあります。

【相談先の例】

- 協会けんぽまたは健康保険組合(所属先の保険者)

- 労働基準監督署

※相談先や窓口は加入している保険制度や雇用形態によって異なります。協会けんぽ・健保組合・共済組合、または最寄りの労働基準監督署に確認してください。

書類の記載ミスや不備があったときの対処法

申請書は記入欄が多く、記載漏れや日付の誤りが起こりやすいのも事実です。もし不備があった場合でも、慌てる必要はありません。通常は健康保険組合や協会けんぽから修正依頼の連絡が届き、訂正すべき箇所を指摘されます。

自分で修正できる部分については訂正印を押して訂正し、医師や勤務先が記入した欄に誤りがあった場合は、再度依頼が必要になります。原則として、期限内であれば再提出しても問題なく受理されますが、対応が遅れると給付の開始が後ろ倒しになるおそれがあるため、できるだけ早めに対応するようにしましょう。

まとめ

傷病手当金は、病気やけがで仕事を休まざるを得ないとき、生活を支える重要な制度です。ただし、受給にはいくつかの条件があり、申請手続きも一人では完結できません。

特に初めて申請する方にとっては、書類の準備や依頼のタイミング、申請の流れがわかりにくく、不安を感じる場面もあるでしょう。だからこそ、早めの準備と正確な情報の把握が欠かせません。不安な場合は、保険者や相談窓口に確認しながら、落ち着いて進めましょう。