仕事を辞めるかどうかの判断は、その後の人生に大きな影響を与える重要な決断だからこそ、慎重になるのは当然のことです。しかし、感情的になったり、周囲の意見に振り回されたりして、自分にとって本当に正しい選択を見失ってしまうことも多いものです。

本記事では、仕事を辞めるべきかどうかを客観的に判断するための診断チェックをはじめ、退職を検討すべき具体的なサイン、決断前に考えておきたい重要なポイント、そして実際に退職を決めた場合の準備について詳しく解説します。

仕事を辞めるべき?診断チェックリスト

次の項目の中で「あてはまる」と思うものにチェックを入れてみてください。3つ以上該当する場合は、休職や転職を具体的に検討するタイミングかもしれません。

診断結果にかかわらず、迷う気持ちがあるなら、一度相談窓口やキャリアカウンセラーなど外部の力も活用するようにしてください。

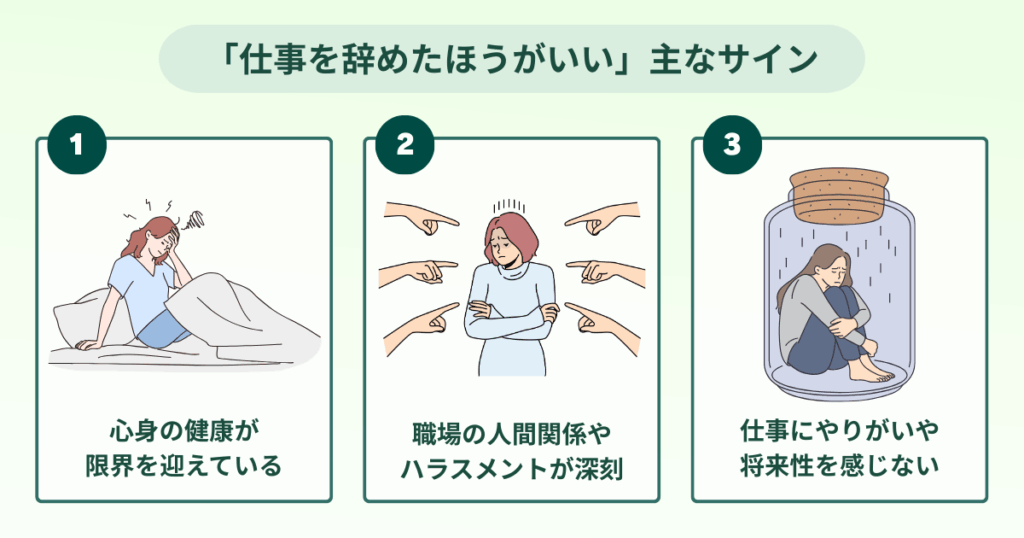

「仕事を辞めたほうがいい」主なサイン3つ

「今の仕事を辞めるべきか、続けるべきか」と悩んだとき、判断の助けとなるサインがあります。もし以下のような状況に当てはまるなら、退職を検討すべきサインかもしれません。

サイン1|心身の健康が限界を迎えている

最も重要な退職のサインは、心と体の健康状態です。「朝、どうしても起き上がれない」「職場に行こうとすると涙が出る」「不眠や頭痛、腹痛が続いている」といった症状は、ストレスが許容量を超えている危険な兆候です。

仕事のプレッシャーで休日も心が休まらず、好きだった趣味さえ楽しめなくなった、常に不安や焦りを感じている、といった状態も同様です。仕事はあなたの人生の一部ですが、すべてではありません。健康を犠牲にしてまで続けるべき仕事はなく、心身の不調は、環境を変えるべきだという体からの最も正直なメッセージです。

サイン2|職場の人間関係やハラスメントが深刻

職場で孤立している、特定の人物から威圧的な態度を取られる、陰口やいじめの対象になっているなど、人間関係の問題が解決不可能なレベルに達している場合も、退職を考えるべき重大なサインです。

健全な人間関係は、精神的な安定と仕事のパフォーマンスに不可欠です。上司や人事に相談しても状況が改善されなかったり、会社全体に問題解決の意識がなかったりする場合、その環境に留まり続けることは心身をすり減らすだけです。我慢を重ねても状況は好転しにくく、自分を守るためにその場を離れるという決断が必要になります。

関連記事:「職場の嫌いな人との上手な付き合い方は?原因から立場別の接し方まで解説(納品予定)」

サイン3|仕事にやりがいや将来性を感じない

日々の業務に全くやりがいを感じられず、ただ時間を浪費していると感じる、あるいは、この会社で働き続けてもスキルアップやキャリアアップが見込めないと感じる場合、それはあなたの成長が停滞しているサインです。

給与や待遇に不満はなくても、「この仕事を通じて自分は何を得ているのだろうか」「3年後、5年後の自分の姿が想像できない」といった虚無感が続くのは、仕事とあなたの価値観がズレている証拠です。会社の将来や価値観に疑問を感じ、今の環境にいる理由が見出せないときは、前向きに退職を検討するのも一つの手です。

仕事を辞める決断にあたって考えたい大切なポイント

仕事を辞めるという決断は、その後の人生に大きな影響を与えます。一時的な感情だけで行動して後悔しないために、最終的な決断を下す前に、一度立ち止まって考えておきたい大切なポイントを3つ紹介します。

ポイント1|長期的なキャリアや健康面もよく考える

仕事を辞めるという決断がご自身の長期的なキャリアプランや人生設計にどのような影響を与えるかを冷静に考える必要があります。勢いで辞めてしまった結果、次の仕事が見つからずに経済的に困窮したり、キャリアに空白期間ができてしまったりする可能性も考慮しなくてはなりません。

一方で、心身の健康が損なわれている場合は話が別です。もし、今の仕事を続けることで健康を害し続けるのであれば、キャリアの一時的な停滞よりも、ご自身の心と体を守ることを最優先に考えるべきです。1年後、5年後の自分にとって、そして何よりもご自身の健康にとって、最善の選択は何かという視点を持つことが重要です。

ポイント2|休職や部署異動など「逃げ道」も検討する

退職は、最終手段です。その前に、会社を辞めずに状況を改善できる「逃げ道」がないかを探ってみましょう。例えば、心身の不調が原因であれば、医師の診断書をもとに「休職」するという選択肢があります。休職期間中は給与が出ない場合もありますが、雇用関係を維持したまま心身の回復に専念でき、冷静に今後のことを考える時間も確保できます。

また、問題の原因が特定の部署の人間関係や業務内容にある場合は、上司や人事部に「部署異動」を相談することも有効な手段です。会社を辞めることなく、環境を変えるだけで問題が解決する可能性は十分にあります。

退職という大きな決断を下す前に、社内で利用できる制度や選択肢がないかを、一度確認してみましょう。

ポイント3|専門機関の相談窓口も積極的に活用する

仕事を辞めるという大きな決断を、一人だけで抱え込む必要はありません。客観的な意見やサポートを求めることで、より良い選択ができる可能性が広がります。まずは、家族やパートナー、信頼できる友人に、ご自身の状況や気持ちを正直に話してみましょう。

さらに、客観的で専門的なアドバイスが欲しい場合は、公的な相談窓口を活用することも有効です。ハローワークではキャリアに関する相談ができますし、厚生労働省が設けている「労働条件相談ほっとライン」などでは、職場のトラブルについて専門家に無料で相談することが可能です。多様な視点からアドバイスをもらうことで、考えが整理され、後悔のない決断に近づくことができます。

退職代行をお探しの方は「弁護士のおすすめ退職代行を徹底解説│退職戦略室」を参考にしてみてください。

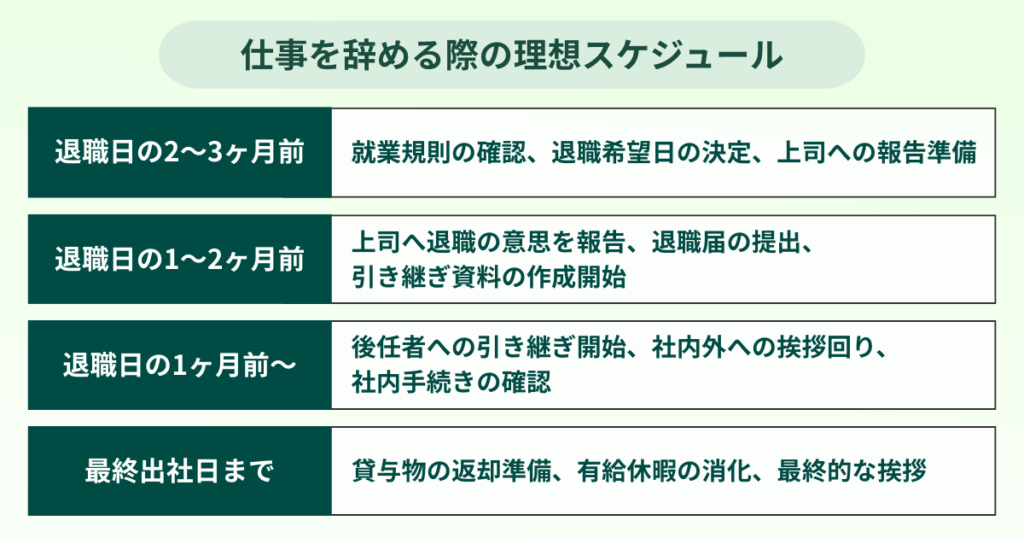

仕事を辞める前にやっておくべき準備リスト

仕事を辞めるという決断は、新たなキャリアへの第一歩ですが、円満かつスムーズに次へ進むためには、周到な準備が不可欠です。退職の意思を伝える前に、あるいは伝えた直後から、計画的に以下の準備を進めましょう。

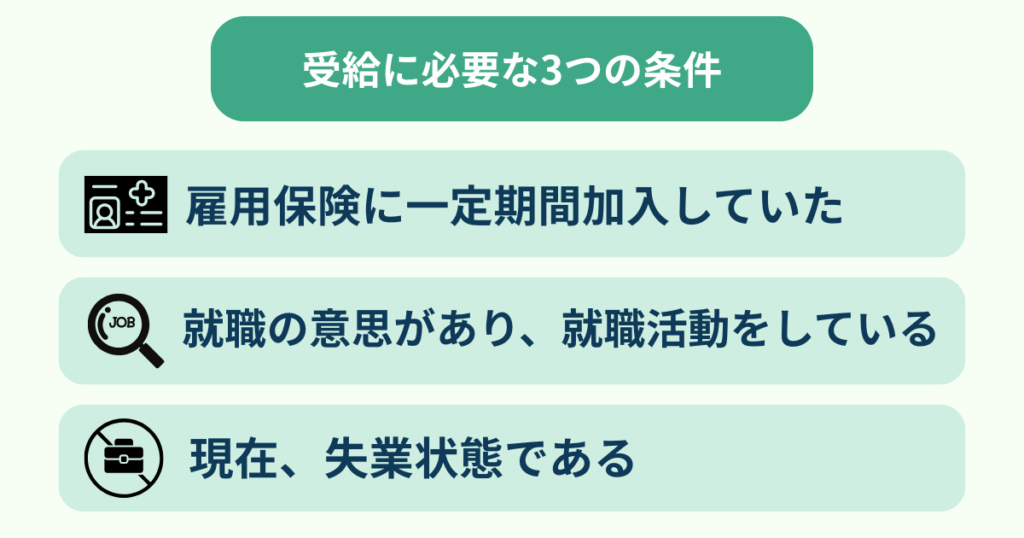

失業保険など公的手続きの確認・準備

退職すると、これまで会社が代行してくれていた様々な公的手続きを、自分自身で行う必要があります。退職後の生活を安心して送るために、事前に制度を理解し、準備を進めておくことが重要です。

まず、失業保険については、自分が受給資格を満たしているか(原則、離職日以前2年間に12ヶ月以上の加入期間など)を確認し、申請に必要な「離職票」が会社からいつ頃交付されるのかを見越しておきましょう。

また、健康保険は、家族の扶養に入る、国民健康保険に切り替える、あるいは現在の保険を任意継続するなど、複数の選択肢があります。同様に、年金も厚生年金から国民年金への切り替え手続きが必要です。

関連記事:「失業保険の手続きはどう進める?申請から給付開始までの流れと必要書類・日数の目安を解説」

転職先や今後のキャリアプランの検討・活動開始

退職後の生活やキャリアを具体的にどうしていくのかを考えることは、最も重要な準備の一つです。なぜ今の会社を辞めたいのか、次の職場では何を成し遂げたいのかを深く自己分析し、今後のキャリアプランを明確にしましょう。

可能であれば、在職中に転職活動を開始するのが理想的です。収入が途切れないという経済的な安心感は、精神的な余裕につながり、焦らずに自分に合った転職先を見つける上で大きなアドバンテージとなります。職務経歴書や履歴書を最新の状態に更新し、転職サイトに登録したり、転職エージェントに相談したりと、具体的な行動を起こしておきましょう。

会社への返却・受取物と引き継ぎ業務の整理

円満退職を実現するためには、ご自身が担当していた業務内容や進捗状況、取引先の連絡先などを文書やデータにまとめ、後任者が誰であっても困らないような引き継ぎ資料を作成しましょう。

同時に、退職日までに会社へ返却すべきものと、会社から受け取るべき書類をリストアップしておくと安心です。健康保険証(最終出社日まで有効)、社員証、PC、制服といった会社からの貸与物は、最終日に確実に返却します。

一方で、失業保険の申請に必要な「離職票」や、年末調整・確定申告で使う「源泉徴収票」、そして「年金手帳」など、退職後に必ず必要となる重要書類は、いつ、どのような形で受け取れるのかを事前に人事に確認しておきましょう。

関連記事:「離職票はいつもらえる?退職からの目安と届く前にやるべき手続き・準備まとめ」

まとめ

仕事を辞めるべきかどうかの判断は、人生の重要な分岐点です。まずは本記事の診断チェックリストで自分の状況を客観視し、心身の健康状態、職場の人間関係、仕事へのやりがいという3つの主要なサインを総合的に評価することが大切です。

特に重要なのは、健康を最優先に考えることです。心身の不調が続いている場合は、キャリアよりもまず自分の健康を守る選択をすべきです。一方で、一時的な感情で判断せず、長期的なキャリアプランや経済面も慎重に検討する必要があります。

退職は最終手段であり、その前に休職や部署異動といった代替案も検討してみましょう。また、一人で悩まず、家族や専門機関の相談窓口を積極的に活用することで、より良い判断ができるはずです。

もし退職を決断した場合は、失業保険などの公的手続きや転職活動、引き継ぎ業務など、周到な準備が円満退職のカギとなります。今回紹介した診断や判断基準を参考に、自分にとって最善の道を見つけてください。