退職の意思を伝えるタイミングは、その後の退職手続きや職場での人間関係に大きく影響する重要な要素です。早すぎても遅すぎても様々な問題が生じる可能性があり、法律的な最低ライン、会社の就業規則、そして円満退職を目指すマナーという複数の視点から適切な時期を判断する必要があります。

本記事では、法律の基本から実際の退職準備スケジュール、緊急時の対処法まで、退職報告のタイミングに関するあらゆる疑問にお答えします。これから退職を考えている方も、すでに決意を固めた方も、安心して次のステップに進むための正しい知識を身につけましょう。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

仕事を辞めるとき、何ヶ月前に伝えるのが正解?

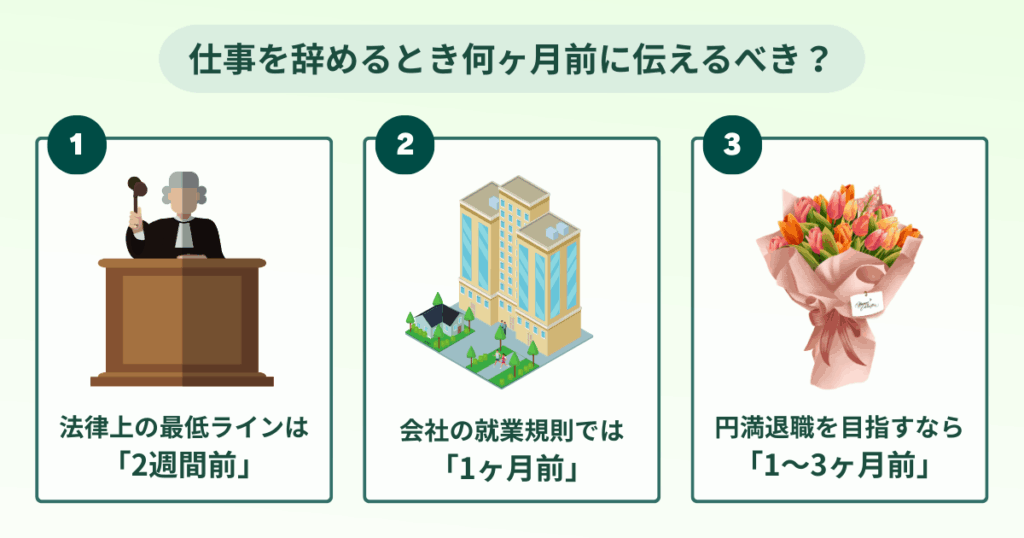

仕事を辞める際に、退職の意思をいつ会社に伝えるべきかというタイミングは、法律、会社のルール、そして円満退職を目指すためのマナーという3つの視点から考える必要があります。ご自身の状況に合わせて、最適な時期を判断しましょう。

法律上の最低ラインは「2週間前」

まず、法律(民法)では、雇用期間に定めのない正社員(無期雇用)の場合、退職を申し出てから2週間が経過すれば、会社を辞めることができると定められています。これは労働者に認められた権利であり、法的に有効な最短の告知期間です。

したがって、どのような事情があっても、最低でも退職希望日の2週間前までに伝えれば、法律上の義務は果たしていることになります。

参考:厚生労働省「退職の申し出は2週間前までに」

会社の就業規則では「1ヶ月前」が一般的

実際の職場では法律のルールよりも、会社ごとに定められた「就業規則」に従うのが一般的です。ほとんどの会社では、業務の引き継ぎや後任者の手配にかかる時間を考慮し、「退職希望日の1ヶ月前まで」に申し出ることを規則として定めています。

退職を決意したら、まずはご自身の会社の就業規則にどのように記載されているかを必ず確認することが、トラブルを避けるための第一歩です。

円満退職を目指すなら「1~3ヶ月前」が理想

法律や会社のルールを守ることはもちろんですが、これまでお世話になった職場への配慮として、より円満な退職を目指すのであれば、「1ヶ月から3ヶ月前」に伝えるのが理想的と言えるでしょう。

特に、役職に就いている方や専門性の高い業務を担当している場合、後任者への丁寧な引き継ぎには相応の時間が必要です。余裕をもって2ヶ月から3ヶ月前に伝えることで、会社側の採用活動や人員配置にも時間的な猶予が生まれ、最終出勤日まで良好な関係を保ちながら、スムーズに退職準備を進めることができます。

仕事を辞める何ヶ月前に報告する?雇用形態別の目安

仕事を辞める意思を会社に伝えるタイミングは、ご自身の雇用形態によっても目安が異なります。円満な退職を実現するためにも、立場ごとの違いを正しく理解しておきましょう。

正社員(無期雇用)の場合

一般的に正社員と呼ばれる、雇用期間に定めのない「無期雇用」の場合、法律上は退職日の2週間前までに申し出れば退職することが可能です。しかし、これはあくまで民法上の最低ラインです。ほとんどの会社では、就業規則によって「1ヶ月前まで」の申し出を義務付けているため、まずは自社の規定を確認することが基本となります。

実務上は、後任者への引き継ぎや人員補充にかかる時間を考慮し、1ヶ月から3ヶ月前に伝えるのが、円満退職に向けた最も望ましいマナーとされています。

契約社員(有期雇用)の場合

契約期間が定められている「有期雇用」の場合、原則として契約期間が満了するタイミングで退職するのが基本です。やむを得ない事由、例えばご自身の病気やご家族の介護といった特別な事情がない限り、契約期間の途中で一方的に辞めることは難しいとされています。

ただし、契約を更新するタイミングであれば、正社員と同様に会社の規定に沿って事前に申し出ることで退職が可能です。

派遣社員の場合

派遣社員の方は、雇用主である派遣元(派遣会社)の就業規則や契約内容に従う必要があります。退職の意思を伝える相手も、派遣先の企業ではなく、派遣元の担当者です。

一般的には「1ヶ月前まで」の申し出を求められることが多いですが、派遣契約の内容によって異なるため、まずはご自身の契約書をしっかりと確認することが不可欠です。

年俸制の場合

給与が年俸制で定められている場合、民法上では少し特殊な扱いとなり、原則として3ヶ月前までに退職を申し出る必要があると定められています。

ただし、これも会社の就業規則に別途規定がある場合は、そちらが優先されることが多いため、まずは自社のルールを確認することが重要です。

仕事を辞めると決まったら!退職までに必要な準備期間とスケジュール

仕事を辞めると決意したら、円満な退職に向けて計画的に準備を進めることが、社会人としての重要なマナーです。

一般的に、1ヶ月から3ヶ月程度の準備期間を設け、しっかりとスケジュールを立てることで、会社への負担を最小限に抑え、自分自身もすっきりと次のステップへ進むことができます。

ステップ1|退職意思の決定と報告【1~3ヶ月前】

最初に行うべきは、ご自身の会社の就業規則を確認することです。「退職の申し出は何ヶ月前までに行うべきか」という規定を確認し、それに従って退職希望日を決定します。一般的には1ヶ月前とされていることが多いですが、引き継ぎなどを考慮すると、できるだけ早く伝えるのが理想です。

退職日が決まったら、直属の上司に直接、口頭で退職の意思を伝えます。この際、退職理由は「一身上の都合」で問題ありませんが、引き止めにあった場合に備え、前向きな転職理由などを簡潔に説明できるよう準備しておくとスムーズです。上司から内諾を得たら、会社の規定に従って正式な「退職届」または「退職願」を提出します。

ステップ2|引き継ぎと業務整理【1ヶ月前~最終出社日】

上司への報告と並行して、後任者への引き継ぎ準備を開始します。ご自身が担当してきた業務内容や取引先の情報、各種ファイルの保管場所などを文書やデータにまとめ、誰が見ても分かるような引き継ぎマニュアルを作成しましょう。

後任者が決まったら、そのマニュアルを基に丁寧に業務内容を説明し、必要な場合は取引先への挨拶回りにも同行します。引き継ぎには最低でも1週間、業務内容によっては1ヶ月以上かかる場合もあるため、計画的に進めることが不可欠です。

ステップ3|各種手続きと挨拶回り【退職2週間前~】

退職日が近づいてきたら、社内外での最終準備を進めます。経費の精算や、健康保険証、社員証、名刺、PCといった会社からの貸与物を返却する準備をします。

また、お世話になった社内の人々や、担当していた取引先へ、後任者の紹介も兼ねて退職の挨拶を行いましょう。直接会えない方へは、メールで丁寧に挨拶を伝えるのがマナーです。

ステップ4|有給休暇の消化と最終出社日

残っている有給休暇は、法律で認められた労働者の権利です。業務の引き継ぎスケジュールや後任者の状況を考慮しつつ、上司と相談の上で計画的に消化しましょう。

最終出社日までの数日間や、最終出社日以降にまとめて取得するケースが一般的です。全ての業務と手続きを終え、立つ鳥跡を濁さずの精神で、気持ちよく最終出社日を迎えましょう。

もう限界!今すぐ退職したいときのトラブル回避方法

心身の不調や人間関係のストレスなどで「もう限界だ、一日でも早く会社を辞めたい」と感じたとき、感情的に行動するとトラブルにつながりかねません。しかし、法律や外部のサービスを正しく利用すれば、ご自身の心と身体を守りながら、スムーズに退職することは可能です。

方法1|退職の意思はできるだけ早く文書で伝える

追い詰められた状況であっても、ご自身の立場を守り、退職の意思を明確な証拠として残すために、日付を記載した「退職届」を会社に提出することが重要です。

精神的に上司と話すのが難しい場合は、直接手渡しするのではなく、内容証明郵便で会社の本社人事部宛てに郵送する方法が最も確実です。これにより、「いつ、退職の意思を伝えたか」という事実が公的に証明され、会社側も無視できなくなります。

「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、民法で定められた2週間の告知期間の起算点を明確にするためにも、書面での意思表示は不可欠です。

方法2|心身に不調があれば医療機関で診断書をもらう

もし、職場が原因でうつ病や適応障害、不眠といった心身の不調が出ている場合は、速やかに心療内科や精神科を受診し、医師の診断書をもらってください。

診断書は、あなたの健康状態が就労を継続できる状況にないことを客観的に証明する強力な証拠となります。これを退職届と共に提出することで、会社側も無理な引き止めや出社強要をしにくくなります。

また、診断書があることで、やむを得ない理由での退職と認められやすくなり、場合によっては失業保険の受給で有利な「特定受給資格者・特定理由離職者」と判断される可能性も出てきます。何よりもまず、ご自身の健康を守るための正当な手続きとして、医療機関に相談することが大切です。

関連記事:「失業保険はいくらもらえる?計算方法・受給条件・もらえる期間をわかりやすく解説」

方法3|退職代行サービスを活用する

上司と顔を合わせることや、退職について話し合うこと自体が極度のストレスで、どうしても自分では行動できないという場合には、専門の「退職代行サービス」を活用することも有効な手段です。

退職代行サービスは、本人に代わって会社へ退職の意思を伝え、必要書類のやり取りなど、退職に関わるすべての連絡を代行してくれます。費用はかかりますが、会社側と一切顔を合わせたり話したりすることなく、確実に退職手続きを進めることが可能です。

特に、上司からのパワハラが退職の原因である場合など、直接の対話が危険を伴うケースでは、自分自身を守るための現実的な選択肢と言えるでしょう。

退職代行ついては「転スト」の「エンジニアにおすすめの退職代行サービス10選」も参考になりますので、ぜひご覧ください。

まとめ

仕事を辞める際の報告タイミングは、法律上の最低ライン(2週間前)、会社の就業規則(1ヶ月前が一般的)、円満退職を目指すマナー(1~3ヶ月前が理想)という3つの視点から判断することが重要です。まずは自社の就業規則を確認し、雇用形態に応じた適切な時期を選択しましょう。

正社員の場合は1~3ヶ月前、契約社員は契約満了時、派遣社員は派遣元の規定に従うのが基本です。退職準備には、意思決定から報告、引き継ぎ、各種手続き、有給消化まで計画的なスケジュール管理が不可欠で、最低でも1ヶ月程度の準備期間を見込んでおきましょう。

どうしても限界を感じている場合は、文書での意思表示、医師の診断書取得、退職代行サービスの活用など、自分を守る手段があることも覚えておいてください。

退職は人生の重要な転機です。法律と会社のルールを守りつつ、これまでお世話になった職場への感謝の気持ちを忘れずに、計画的に準備を進めることで、気持ちよく次のステップへ進むことができるでしょう。