就職活動をしていても、年齢や健康状態などの事情から、なかなか就職が決まりにくい人がいます。そうしたケースに対応するため、失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)では「就職困難者」という区分を設け、給付期間の延長などの優遇措置が用意されています。

この記事では、「就職困難者」に該当する条件や、受けられる支援の内容、申請の流れについて詳しく解説します。自分が対象になるかどうかを判断するうえでの参考として、制度の全体像を整理していますので、ぜひご活用ください。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

就職困難者とは?雇用保険における定義と対象者の特徴

就職困難者という言葉は一般にはあまり知られていませんが、雇用保険制度においては明確な定義が存在します。まずは、どのような人が該当するのかを理解することが第一歩です。

参考:厚生労働省「基本手当について」

就職困難者に該当する代表的なケースと他制度との違い

就職困難者とは、一般的な求職者と比べて就職が著しく困難であると認められた人を指します。雇用保険制度上では、以下のようなケースが就職困難者とされます。

- 身体障害者や知的障害者、精神障害者

- 刑法等の規定により保護観察に付された方(ハローワークの判断による)

- 社会的事情により就職が著しく阻害されている方(ハローワークの判断による)

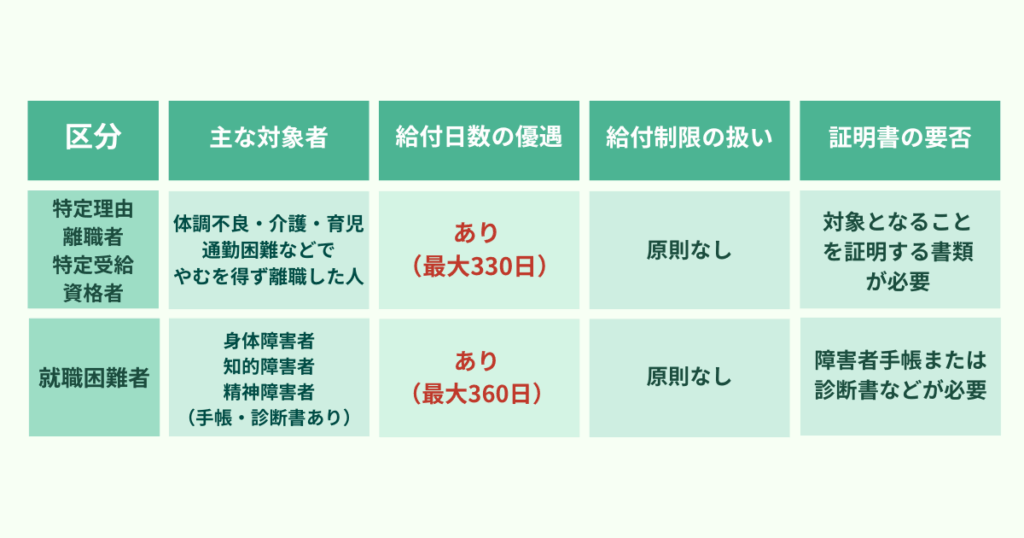

これらに加え、「特定受給資格者・特定理由離職者」や「就職困難者」といった他の分類との違いを整理しておくことも重要です。

▼制度ごとの対象者の違い

| 区分 | 主な対象者の例 |

|---|---|

| 特定受給資格者 特定理由離職者 | 体調不良・介護・育児・通勤困難などでやむを得ず離職した人 |

| 就職困難者 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者(手帳・診断書あり) |

▼制度ごとの支援内容の違い

| 区分 | 給付日数の優遇 | 給付制限の扱い | 証明書の要否 |

|---|---|---|---|

| 特定受給資格者 特定理由離職者 | あり(最大330日) | 原則なし | 対象となることを証明する書類が必要 |

| 就職困難者 | あり(最大360日) | 原則なし | 障害者手帳または診断書などが必要 |

自己都合退職でも就職困難者なら優遇される?

自己都合退職では、給付制限がついたり、給付日数が短くなったりするのが一般的です。しかし、自己都合であっても就職困難者に該当すると判断されれば、給付日数の延長や給付制限の免除といった優遇を受けられる可能性があります。

たとえば、45歳以上かつ就労困難と判断された場合には、自己都合退職でも所定給付日数が360日に延長されるケースがあります。これは通常の自己都合退職(90日)と比べると大きな違いです。

就職困難者に該当するとどうなる?失業保険の優遇措置

就職困難者に認定されると、雇用保険の給付内容にさまざまな優遇措置が適用されます。

ここでは、代表的なメリットを具体的に見ていきましょう。

所定給付日数の延長と受給条件の緩和

通常、自己都合退職の場合は所定給付日数は90日と短めですが、就職困難者に該当すると以下のように延長されます。

▼就職困難者に対する所定給付日数の比較

| 年齢・就職困難者区分 | 所定給付日数 |

|---|---|

| 45歳未満 | 300日 |

| 45歳以上~65歳未満 | 360日 |

また、就職困難者に該当する一部のケースでは、受給資格に必要な被保険者期間が6か月に短縮されることがあります(例:特定受給資格者や特定理由離職者に準じた扱い)。

再就職手当や定着手当への影響

就職困難者であっても、一定の条件を満たせば再就職手当や定着手当を受け取れます。ただし、所定給付日数が長くなることで、再就職手当の支給額(残日数×60~70%)に影響が出る可能性があります。

主な注意点は以下のとおりです。

- 支給対象になるのは他の求職者と同様

- 所定給付日数が長いと、再就職手当の額も増える

- 再就職が遅れると手当支給に間に合わないケースもある

なお、再就職手当を受け取るには「所定給付日数の3分の1以上を残して再就職する」などの条件があります。

これらの点を踏まえ、早めの再就職を目指すことが手当の最大活用につながります。

該当するかを確認するには?申請の流れと注意点

自分が就職困難者に該当するかどうかは、ハローワークでの確認が必要です。

ここでは、申請の手順と必要書類について整理します。

ハローワークでの確認方法と申請の進め方

就職困難者としての認定は、自動的に行われるわけではありません。本人がハローワークで相談し、申請を行う必要があります。認定を受けるには、相談から書類提出、審査まで、いくつかのステップを踏む必要があります。

申請は、次のようなステップで進めます。

- ハローワークで就職が難しい事情を申し出る

- 窓口で相談を受け、該当性の確認を受ける

- 必要に応じて診断書や証明書を提出する

- 内容に基づき、該当と判断されれば認定される

医師の診断書などが求められることがあります。条件に合致するかをしっかり確認し、不備がないよう進めることが重要です。

必要な書類・診断書・証明のチェックリスト

就職困難者に該当するには、ハローワークでの面談だけでなく、具体的な証明書類の提出が求められる場合があります。必要書類は、本人の事情や離職理由によって異なり、どの区分に該当するかに応じて準備すべき内容が変わります。

あらかじめ必要な書類を把握し、手続きの準備に役立てましょう。

必要書類の例

- 障害者手帳

- 医師の診断書

活用できる支援制度・相談先

就職困難者に認定されることで、失業保険以外にも受けられる支援制度があります。事業主に対する助成金制度は要チェックです。

特定求職者雇用開発助成金のポイント

就職困難者を雇用した事業主に対しては、一定の条件を満たすことで「特定求職者雇用開発助成金」が支給されます。

制度のポイント

- 対象となるのは高年齢者、母子父子家庭の親、障害者など

- 雇用期間に応じて40〜240万円を支給

- 支給には継続雇用と雇用契約の条件が必要

参考:厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」

支援機関・相談窓口を上手に活用するには

就職困難者の支援は、雇用保険制度だけで完結するものではありません。状況に応じて、各種専門機関を活用することで、自分に合った方法で再就職を目指せます。

たとえば、若年層には「地域若者サポートステーション」、障害のある方には「障害者職業センター」など、それぞれに特化した支援があります。福祉や生活面の相談には、自治体の福祉窓口が役立ちます。

こうした機関では、職業相談や面接対策、履歴書の添削など、実践的なサポートを無料で受けられるのが特徴です。ハローワークと併用することで、より多角的な支援を得られ、就職の可能性が広がります。

主な相談先

- ハローワーク(職業相談・申請手続き)

- 地域若者サポートステーション(若年層)

- 障害者職業センター(障害を持つ方)

- 地方自治体の福祉相談窓口

1人で抱え込まず、必要に応じて複数の機関に相談する姿勢が、就職への近道となるでしょう。

まとめ

就職困難者として認定されれば、通常よりも手厚い失業保険の給付や、支援制度の利用が可能になります。特に、自己都合退職でも給付制限が免除されたり、所定給付日数が大幅に延びたりする点は大きなメリットです。

まずは自分が該当するかどうかを正確に確認し、必要な書類を整えたうえでハローワークに相談しましょう。就職困難者向け制度を知ることが、再出発への大きな一歩となります。