退職後の生活に備えるうえで、失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)の支給額や受給期間を正しく把握しておくことはとても重要です。実際には、「月給の何%がもらえるのか」「どのくらいの期間受け取れるのか」は、年齢や退職理由によって大きく変わります。

この記事では、失業保険の計算方法・支給額の目安・もらえる条件や期間までを、モデルケースや早見表を交えながらわかりやすく解説します。「自分の場合はいくらもらえるのか」を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

失業保険はいくらもらえる?計算方法と支給額の目安

失業保険でもらえる金額は、「どのくらいの月給だったか」「何歳で退職したか」によって変わります。また、「自己都合」か「会社都合」かといった退職理由によっても、支給期間や最終的な受給額に差が出ることがあります(※詳しくは後述)。

ここでは、失業保険の基本的な計算方法をわかりやすく解説したうえで、月給や年齢ごとの支給額の目安を紹介します。

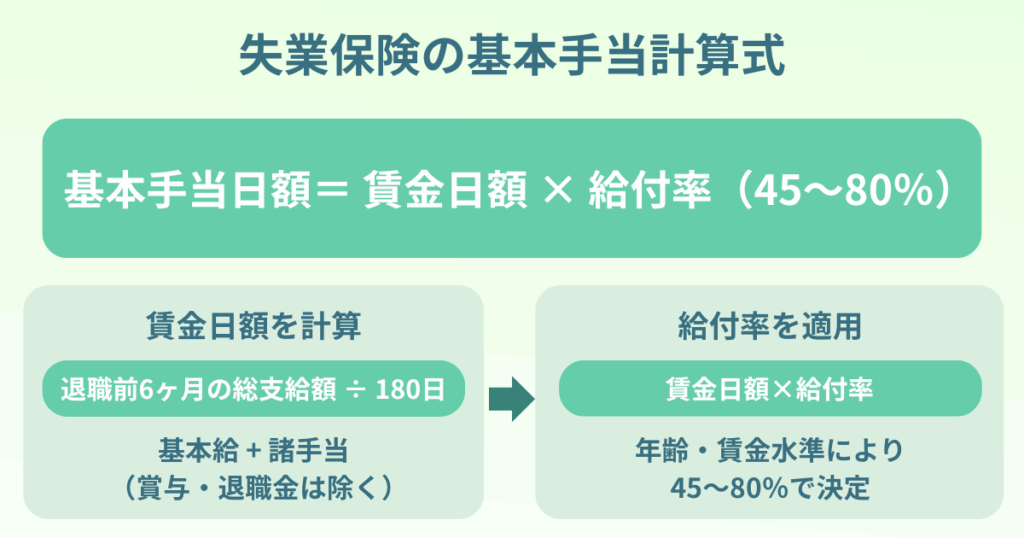

基本の計算式と給付率の仕組み

失業保険でもらえる金額は、「退職前の給与」と「年齢」によって変わります。

支給額は、退職前6ヶ月の給与をもとに算出される「賃金日額」に、給付率をかけて求められます(おおむね50〜80%、※60〜64歳は45%〜80%の範囲)。

給付率は、賃金が低いほど高く、賃金が高いほど低くなる仕組みです。これは生活保障の観点から、収入の少ない人ほど手厚く支援されるよう設計されています。

月給別・年齢別の支給額試算

どれだけ月給が高くても、支給額には上限が設定されています。

以下は、2025年8月1日時点の上限額です(毎年8月に見直されます)。

| 年齢 | 賃金日額の上限 | 基本手当日額の上限 | 下限額(全年齢共通) |

|---|---|---|---|

| 〜29歳 | 14,510円 | 7,255円 | 2,411円 |

| 30〜44歳 | 16,110円 | 8,055円 | 2,411円 |

| 45〜59歳 | 17,740円 | 8,870円 | 2,411円 |

| 60〜64歳 | 16,940円 | 7,623円 | 2,411円 |

※ 実際の支給額は、年齢と月給に応じて上限額の範囲内で決定されます。

※ 基本手当日額には下限額(2,411円)も設定されています。

※ 正確な金額は、ハローワークで試算可能です。

参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります(令和7年8月1日から)」

参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

失業保険をもらうための3つの条件

失業保険は、退職すれば誰でも自動的にもらえるわけではありません。受給するためには、一定の条件をすべて満たしている必要があります。

ここでは、失業保険を受け取るために確認すべき3つの基本条件をわかりやすく解説します。

今現在、働いていない状態であること

失業保険は「現在、就労していないこと」が前提です。会社を辞めた直後でも、アルバイトや副業をしている場合は、受給の対象外となる可能性があります。

なお、下記のようなケースも「働いていない」と見なされます。

- 一時的な休養中で、すぐに働ける状態

- 出産・育児が理由で退職後、就労可能な状態

- 離職後、待機期間中の状態

ただし、「退職後すぐに別の会社に内定している」「開業している」などの場合は、受給対象外になることがあるため注意が必要です。

働く意思があり、ハローワークで求職活動をしていること

「働く気がある」だけでなく、「実際に求職活動をしている」ことが必要です。

以下のような行動を取っていないと、失業と認定されません。

- ハローワークで「求職申込み」をする

- 雇用保険説明会に出席する

- 月1〜2回の職業相談や求人応募などを継続する

単に「仕事が決まっていない」「のんびり考えたい」といった状態では、給付対象になりません。定期的に活動している証拠が必要なので、求職活動の記録(応募履歴など)は忘れずに保管しておきましょう。

一定の期間、雇用保険に加入していたこと

過去に一定期間、雇用保険へ加入していたことが条件となります。

- 自己都合退職の場合:退職前の2年間で12ヶ月以上

- 会社都合退職の場合:退職前の1年間で6ヶ月以上

※いずれも「1ヶ月=11日以上働いた月」が対象になります。

たとえば以下のような働き方でも、条件を満たせます。

- 転職を繰り返しながら、トータルで12ヶ月以上働いた

- アルバイトやパートでも、雇用保険に加入していた

逆に、雇用保険に未加入だった期間や、週20時間未満の短時間バイトは対象外です。雇用保険に入っていたかどうか不明な場合は、給与明細の控除欄を確認しましょう。

自己都合と会社都合の違い

失業保険では、退職理由によって「いつから」「どのくらい」もらえるかが大きく異なります。

| 区分 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |

|---|---|---|

| 支給開始時期 | 待機7日間+給付制限1ヶ月※ | 待機7日間のみで支給開始 |

| 支給期間の目安 | 最短3ヶ月(90日) | 最長11ヶ月(330日) |

| 典型例 | 転職、家庭の都合、体調不良・持病など | 解雇、倒産、ハラスメントなど |

自己都合退職では、ハローワークでの求職申し込み後に7日間の待機期間を経て、さらに1ヶ月の給付制限があります※。そのため、実際にお金が振り込まれるのは約5週間〜6週間後になります。

一方、会社都合退職であれば、7日間の待機が終わればすぐに支給が始まるため、自己都合と比べて早く・長く受け取れるのが特徴です。

なお、一定の教育訓練を離職前1年以内または離職後に受講している場合は、給付制限が免除・短縮される制度もあります。詳しくはハローワークでご確認ください。

※2025年4月に雇用保険法が改正され、給付制限は従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。

自己都合でも「会社都合」とみなされるケースがある

形式上は自己都合でも、実態によっては会社都合と認定され、給付制限なしで早く失業保険を受け取れる場合があります。

以下のような事情が該当します。

- 長時間労働や残業代の未払い

- パワハラ・セクハラによる退職

- うつ病や自律神経の乱れなど、健康上の理由で退職を余儀なくされた

- 妊娠・出産・育児で働き続けるのが困難だった

- 家族の介護など、やむを得ない事情があった

こうしたケースでは、退職理由を具体的に伝えることが重要です。離職票に「自己都合退職」と記載されていても、申立書や証拠資料を提出すれば再審査される可能性があります。

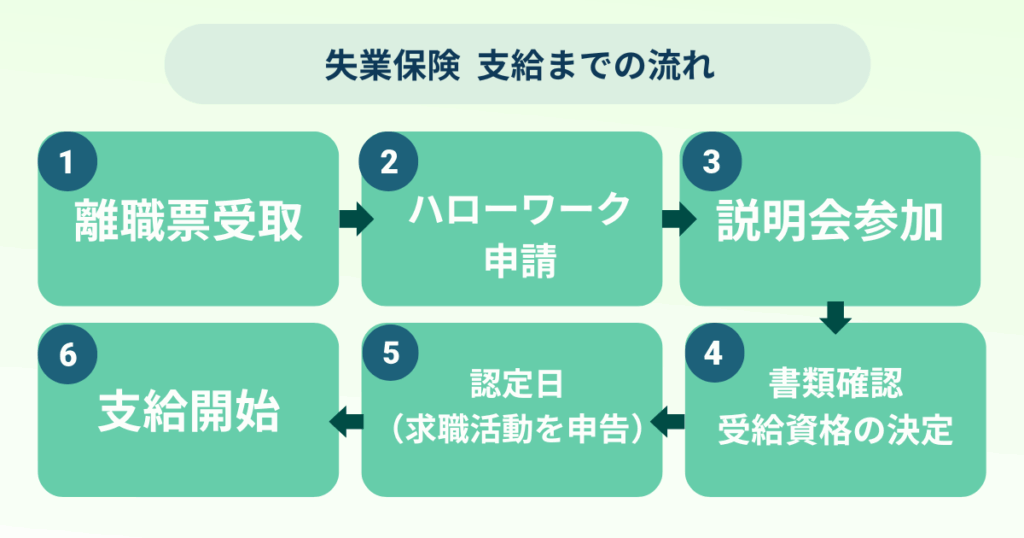

失業保険の申請~受給開始までの手順

失業保険を受給するには、ハローワークでの手続きと一定のステップが必要です。

以下が基本の流れです。

- 退職後、会社から離職票(1・2)を受け取る

- ハローワークで「求職申込み」を行う

- 雇用保険説明会に参加する

- 7日間の待機期間を経る

- 自己都合退職の場合は、さらに1ヶ月の給付制限がある

- 4週間ごとの「認定日」に求職活動の実績を報告する

- 初回の給付金は、認定日から約1週間後に振り込まれる

申請時に必要な書類は、離職票、本人確認書類、マイナンバー、通帳などです。書類の不備や準備不足があると手続きが遅れる可能性もあるため、早めの確認をおすすめします。

まとめ

失業保険は、退職後の生活を支える重要な制度です。支給額や期間は、退職前の月給・年齢・退職理由によって変わります。

受給には、「働いていないこと」「働く意思と求職活動があること」「雇用保険に一定期間加入していたこと」の3つの条件が必要です。自己都合退職では、支給開始まで1ヶ月の給付制限もあります。

「いくらもらえるのか」「いつから受け取れるのか」を把握し、早めに申請を進めておきましょう。不明な点があれば、ハローワークで確認しておくと安心です。