失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)を受け取るには、「求職申込み」から起算して7日間の待機期間を満了する必要があります。申請してすぐにお金がもらえるわけではないことを示す重要な期間であり、制度の仕組みを正しく理解しておくことが欠かせません。

この記事では、待機期間の仕組みや給付までの流れ、注意すべき行動、制度改正による影響までをわかりやすく解説します。不安を感じやすい期間だからこそ、正しい知識で備えておきましょう。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

失業保険の「待機期間」とは?仕組みと給付開始までの流れを確認しよう

失業保険には、申請後すぐに給付が始まるわけではなく、まず「待機期間」と呼ばれる7日間を経る必要があります。

まずは、待機期間の意味や給付制限との違い、支給までの流れを確認しましょう。

待機期間は何日?設けられている理由と制度の目的

待機期間は、ハローワークで「求職の申込み」を行った日から起算して7日間です。退職理由にかかわらず一律に設けられており、失業保険の受給に向けた第一歩となります。

設けられている目的は、働く意思があるかどうかを確認するためです。失業保険は再就職を目指す人を支援する制度であり、7日間の待機にはその前提を確かめる役割があります。

参考:厚生労働省「雇用保険受給者のみなさまへ」

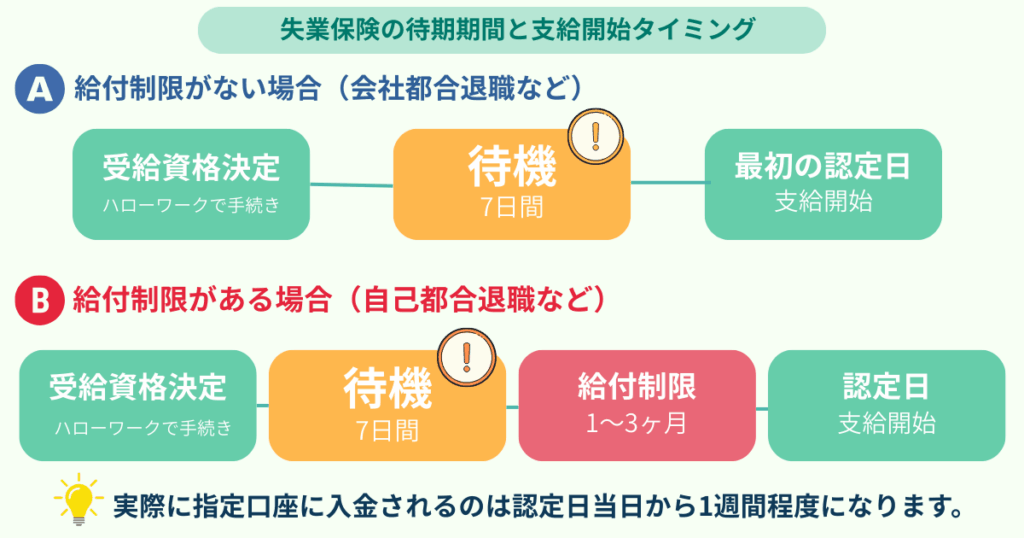

給付開始までの時系列|給付制限との違いと併せて理解しよう

待機期間の7日間が終了すると、給付制限の有無に応じて失業手当の支給が始まります。自己都合で退職した場合、追加で1ヶ月の「給付制限期間」が課されます※。

よく混同されるのが、「待機期間」と「給付制限」の違いです。

以下の表をご覧ください。

| 項目 | 待機期間 | 給付制限期間 |

|---|---|---|

| 期間 | 7日間 | 原則1ヶ月 |

| 対象 | すべての申請者 | 自己都合退職者のみ |

| 給付の有無 | なし | なし(制限終了後から支給) |

つまり、自己都合退職者の場合、待機7日と給付制限1か月を経て、ようやく支給が開始されます。

※2025年4月の法改正により、自己都合退職の給付制限は従来の2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されました。

参考:厚生労働省「雇用保険制度」

待機期間中にやるべきこと・避けるべき行動とは?

待機期間中の行動は、その後の失業保険の支給に大きく関わります。たとえ7日間でも、就職に向けた準備を進めるか、支給要件に反する行動を取ってしまうかで、給付の開始時期や資格に差が出ることもあります。

ここでは、やっておくべきことと避けるべき行動の両面から確認しておきましょう。

説明会参加や求職活動の準備を進めよう

待機期間中にできることの代表が、「雇用保険説明会」への参加準備や、求職活動の下準備です。具体的には次のような行動をおすすめします。

- ハローワークでの説明会日程を確認

- 履歴書・職務経歴書を作成

- 希望する職種や条件を整理

- 求人検索サイトへの登録

これらの行動は給付開始後のスムーズな再就職にもつながります。

参考:ハローワークインターネットサービス 「 就職活動の進め方」

アルバイトや副業はNG?注意すべき就労行動

結論から言うと、待機期間中は基本的にアルバイトや副業をしないことをおすすめします。4時間以上の就労は「就労実績あり」と判断され、待機期間が就労した日数分、待機期間が延長されます。

特に以下のようなケースは要注意です。

- 日雇いや短時間バイト

- 在宅ワークやフリーランス業務

- 家族の仕事の手伝いであっても報酬がある場合

待機期間中は慎重な行動を心がけましょう。

「求職の意思なし」と判断されるリスク行動一覧

就職の意思がないとみなされると、失業保険の支給対象外となります。待機期間中は特に以下のような行動がリスクとされます。

- 雇用保険説明会を無断で欠席

- ハローワークの面談を拒否・無視

- 明確な就職意欲を見せない(「働く気がない」と取られる発言)

これらの行動は、給付対象外どころか待機期間の再スタートにもつながるため、細心の注意が必要です。

申請や書類の不備で給付が遅れるケースに注意

待機期間に関する行動だけでなく、提出書類の不備や申請漏れも、給付の遅延や受給不可につながる原因です。

ここではよくあるトラブルとその対策を紹介します。

提出書類の不備・申請忘れが引き起こすトラブル

申請時に必要な書類が揃っていないと、ハローワークでの手続きが進められず、待機期間のカウントも始まりません。

書類の不備や提出忘れは、失業保険の支給開始を大きく遅らせる原因となるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。

特に「離職票」は申請の核となる書類です。会社から届いていない、あるいは内容に誤りがある場合は、提出が遅れ、待機期間も後ろ倒しになります。

申請手続きができないケースを防ぐためにも、次のような書類は事前にしっかり確認しておきましょう。

| 書類名 | 不備があるとどうなるか |

|---|---|

| 離職票(1・2) | 申請自体ができず、待機期間も始まらない |

| マイナンバー確認書類 | 本人確認ができず、手続きが中断される |

| 身分証明書 | 上記と同様に本人確認ができず、申請不可 |

| 通帳またはキャッシュカード | 振込口座の登録できず申請不可 |

| 証明写真 | 写真添付できず申請不可 ※マイナンバーカードで代用も可能 |

特に注意したいのは、会社から離職票が届くまでに時間がかかる場合があることです。退職後すぐに届かないケースもあるため、企業側へ早めに確認し、不備があれば修正を依頼しましょう。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

2025年の制度改正で変わること|待機期間と支給開始までの流れ

2025年4月の法改正により、自己都合退職者に対する給付制限期間は、それまでの2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。ただし、過去の受給歴や再就職支援制度の活用状況によって、3ヶ月または制限なしとなる場合もあります。

なお、待機期間(7日間)はこれまでどおり設けられており、申請から給付開始までの流れが大きく変わるわけではありません。

実際の給付は、待機期間の終了後に1ヶ月の給付制限を経て、さらに「失業の認定(原則4週間ごと)」を受けてから振り込まれるため、手続きをしてから支給までには1ヶ月以上かかるのが一般的です。

▼制度改正前後の比較表

| 時点 | 給付制限期間 | 待機期間 | 給付開始の目安 |

|---|---|---|---|

| 2024年以前 | 2ヶ月 | 7日間 | 約2カ月半後 |

| 2025年4月以降〜現在 | 1ヶ月 | 7日間 | 約1カ月半後 |

制度の変更点を正しく理解し、「早くなる」という印象だけで判断せず、手続きの流れや給付開始までのスケジュール全体を見通して行動することが大切です。

参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度の改正内容について(雇用保険法等の一部を改正する法律)」

まとめ

失業保険の待機期間は、単なる7日間の空白ではなく、受給の土台となる重要なステップです。この間に何をして、何を避けるかによって、その後の給付時期や受給の可否にまで影響が及ぶ可能性があります。

2025年4月に給付制限期間が短縮されたとはいえ、申請から実際の支給までは一定の時間がかかります。制度の変更に過度な期待を抱かず、あくまで基本に忠実に手続きを進めることが、結果的に損をしない最善の方法といえるでしょう。

不安定な時期だからこそ、正しい知識をもとに準備を整え、一歩ずつ確実に前に進むことが大切です。