傷病手当金を申請したものの、なかなか入金されず不安を感じている方も多いのではないでしょうか。収入が止まると、生活費のやりくりや家賃の支払いに影響が出て、心の余裕を保つのも難しくなります。

振込が遅れるのは、制度上の審査や確認に時間がかかるためです。ただし、手続きの流れを理解し、関係先に早めに確認を行えば、支給が早まる可能性があります。

この記事では、振込が遅れる主な原因と対処法を紹介します。つなぎ資金の確保方法や、不支給となった場合の対応についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

なぜ傷病手当の振込が遅いのか?主な原因と確認ポイント

まずは、傷病手当金の支給が遅れる「仕組み上の理由」を整理しましょう。遅延は単なる事務処理の遅さではなく、申請・会社・医療機関・健康保険組合のどこかで手続きが滞っていることが原因です。

それぞれの段階で起こりやすい遅延要因を理解すれば、どこを確認すべきかが明確になります。

申請から支給までの一般的な流れ

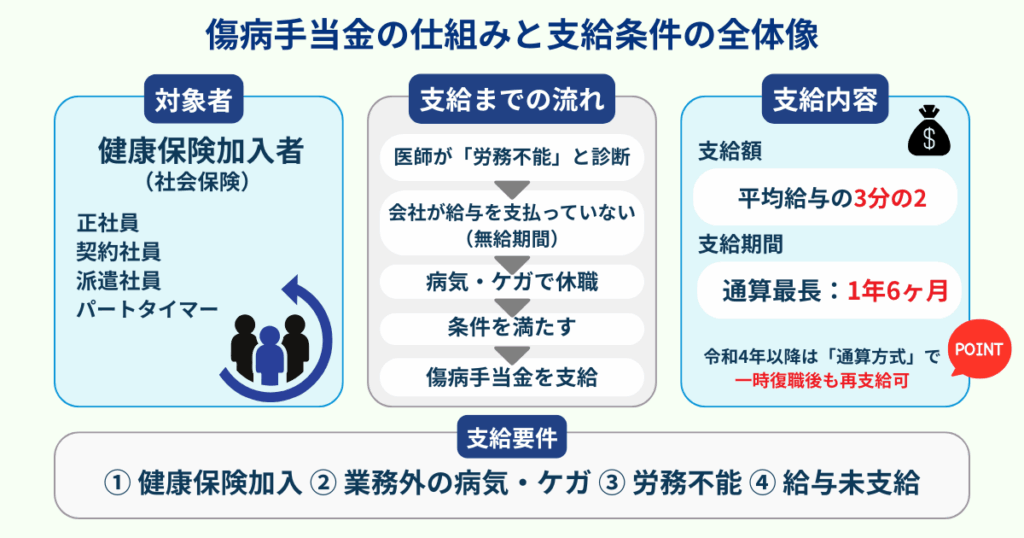

傷病手当金は、業務外の病気やケガで連続3日間の待期期間を含む4日以上仕事を休んだ場合に、4日目から支給されます。

初回申請では、提出から振込まで1〜2か月程度かかるのが一般的です。これは、被保険者資格の確認や医師の証明、事業主の証明などが揃うまでに時間がかかるためです。

全国健康保険協会(協会けんぽ)によると、書類に不備がなければ、到着からおおむね10日〜2週間程度で支給決定が行われます。ただし、この期間はあくまで審査完了までの目安であり、郵送や書類準備の時間は含まれません。

初回の申請では、次のような確認に時間がかかる傾向があります。

- 退職後に申請する場合は、被保険者期間が通算12か月以上あるかの確認

- 待期期間3日間の成立確認

- 退職後の継続給付の可否判断

申請を早めるには、保険者の審査を待つよりも「書類を不備なく早く提出する」ことが最も効果的です。

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」

会社での遅延要因と確認方法

会社(事業主)は、申請期間中の給与支払い状況を証明する「事業主記入欄」の記載義務を負います。この証明がなければ、支給額の算定や調整が行えません。

よくある遅延原因は、以下の通りです。

- 担当者不在による押印・発送の遅れ

- 総務・人事部門での処理滞留

- 書類の郵送ミス

被保険者は、会社に「いつ保険者に発送したのか」を必ず確認しましょう。

特定記録郵便や簡易書留での発送を依頼し、追跡番号を控えておくことで、遅延や紛失リスクを最小限にできます。

医療機関での遅延要因と対処法

医師が記入する「労務不能証明書」欄は、傷病手当金申請の根拠となる重要書類です。医師が多忙で記入が遅れたり、診断期間の区切りが不明確だったりすると、審査が止まることがあります。

また、次の添付書類が不足しているケースも多く見られます。

- ケガによる場合:「負傷原因届」

- 交通事故など第三者行為の場合:「第三者行為による傷病届」

これらの書類がないと、審査が中断されるため、申請前に医療機関や健保に確認しておくことが重要です。

健康保険組合での審査遅延と問い合わせ方

書類が健保に届いた後も、審査の混み具合によって支給が遅れることがあります。自分の申請がどの段階にあるのかを確認することが、最短で支給を受けるための大切なポイントです。

健康保険組合(または協会けんぽ)では、次の点を重点的に審査します。

- 被保険者資格の有効性

- 待期期間の成立確認

- 労務不能期間の妥当性(医師証明との整合)

- 他給付との調整(老齢年金・労災・障害年金など)※

※老齢年金は原則調整の対象外ですが、退職後の継続給付期間中に老齢年金の受給権が発生した場合は、傷病手当金が不支給となることがあります。

不備があると、申請者や事業所に差戻しが行われ、支給がさらに遅れます。

遅延を感じたら、健保に「書類の受付日・審査状況・追加書類の有無」を問い合わせましょう。自分で進捗を把握することが、最短での支給につながります。

今日やること|遅延を早めるための3つの行動

支給の遅れは放置せず、早めのアクションが重要です。

ここでは、すぐに取りかかれる3つの具体的な行動を紹介します。

支給状況を正確に把握する

健保へ問い合わせ、「申請書がいつ受付されたか」「支給予定日」を確認します。あわせて、会社や医療機関にも書類の発送日や提出状況を確認しておきましょう。

「提出しただけ」で安心せず、誰に・いつ・どの方法で届いたかを記録しておくことが大切です。遅延原因の特定が早くなり、次の対応にも役立ちます。

関係先に確認・催促する

会社や健保へ連絡する際は、「〇月〇日に申請済み」「生活費が途絶えて困っている」など、具体的な状況を伝えることが効果的です。

やみくもに催促するよりも、冷静に経緯を説明したほうが理解を得やすく、担当者も優先的に対応してくれることがあります。また、「緊急小口資金の申請を検討している」と伝えると、緊急性が伝わりやすくなります。

次回以降の遅延を防ぐ準備をする

傷病手当金は、原則として1か月単位で申請するのが望ましいとされています。

数か月分をまとめて提出すると、確認項目が増えて審査が遅れる傾向があります。そのため、毎月の継続申請を欠かさず行い、書類のコピーを残しておくことが大切です。

提出日をカレンダーやアプリで管理すれば、紛失や再提出の際にもスムーズに対応できます。

支給まで生活がもたないときの資金確保策

申請中に生活費が尽きそうな場合は、早めに資金調達の選択肢を検討しておきましょう。

まずは、公的支援制度を優先的に活用し、必要に応じて民間の一時的な支援を組み合わせるのが現実的です。

生活費が不足したときに利用できる主な制度は、以下の通りです。

▼利用できる主な支援制度

- 緊急小口資金: 急な減収で生活費が足りない場合に、最大10万円を無利子で貸付。審査は比較的早い。

- 総合支援資金(生活支援費): 収入が途絶えた人を対象に、月最大20万円を貸付。返済猶予や免除制度もあり。

- 住居確保給付金: 家賃支払いが困難な人に、原則3か月(最大9か月まで延長可)の家賃相当額を支給。

- 生活福祉資金(教育・医療費など): 医療費や教育費が重なった世帯に対し、必要経費を低金利で貸付。

- 傷病手当金の再申請: 状態が長引く場合は継続申請が可能。途切れず申請すれば支給が続くことも。

生活を立て直すためには、制度をうまく組み合わせて利用することが重要です。

公的制度を中心に検討しながら、家賃や公共料金などの支出を優先的に確保すると、支給までの不安を最小限に抑えられます。

参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」

参考:厚生労働省「住居確保給付金:制度概要」

不支給・減額になった場合の次の一手

傷病手当金が支給されない、または減額された場合も、救済手段はあります。

ここでは、不服申立ての方法や期限、他制度への切り替え方を整理して解説します。

不服申立の手順と期限

不支給に納得できない場合は、「不服申立て(審査請求)」で再審査を求められます。

提出先は、健康保険組合などを管轄する地方厚生局の社会保険審査官です。

- 期限:通知を受けた日の翌日から3か月以内

- 内容:不当と考える理由と法的根拠を記載

- 相談:提出先の窓口または社労士への相談が推奨

期限を過ぎると原則却下されるため、通知を受けたらすぐに行動しましょう。

参考:総務省「行政不服審査法の概要」

他制度の検討

傷病手当金の支給が終了または不支給となった場合は、生活を支える他の公的制度に移行する必要があります。

ここでは、失業保険・障害年金・生活保護など、代表的な選択肢を紹介します。

<傷病手当金と失業保険の関係>

両者は併給不可です。

傷病手当金は「労務不能」、失業保険は「就労可能だが失業中」が前提のため、切り替えには医師の労務可能証明が必要です。

参考:厚生労働省「基本手当について」

<障害年金・生活保護との調整>

長期療養が続く場合は障害年金の対象になることもあります。

障害年金は失業保険と併給可能であり、生活保護受給時は収入認定されますが、障害者加算(例:1級で月約26,810円、2級で月約17,870円〈在1級地の場合〉)を受けられます。金額は自治体区分によって多少異なります。

参考:日本年金機構「障害年金の制度」

参考:厚生労働省「生活保護制度」

制度をまたいだ支援の組み合わせ方

支給期間(最長1年6か月)が近づいたら、次に利用できる制度も同時に検討しておくと安心です。

- 回復が見込まれる場合:失業保険へ切替

- 長期療養が必要な場合:障害年金

- 経済的に困難な場合:生活保護

制度間の移行や併給は複雑なため、社会保険労務士や社会福祉士などの専門家に相談して進めるのが確実です。

まとめ

傷病手当金の振込が遅れる主な原因は、初回申請時の資格確認や、会社・医療機関での書類処理の遅れにあります。支給を早めるには、待つのではなく、早めに行動することが何より重要です。

申請は1か月ごとにこまめに行い、提出した書類の控えを必ず保管しておきましょう。生活費が尽きそうなときは、社会福祉協議会の「緊急小口資金」を利用することで、一時的な資金を確保できます。また、不支給の通知を受けた場合は、3か月以内に不服申立てを行うことが大切です。

必要に応じて、社会保険労務士などの専門家や申請支援サービスにも相談し、生活資金の空白をつくらないよう早めに準備を進めていきましょう。