「自己都合退職だと、失業保険はすぐにもらえない」と思い込んでいませんか?実は、一定の条件を満たせば、失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)は待機期間後すぐに受給を開始できる場合があります。

この記事では、早く受給を始めるための制度や申請手順をわかりやすく解説します。特定受給資格者・特定理由離職者や教育訓練の活用法、退職タイミングの考え方なども紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

自己都合退職でも失業保険をすぐもらうにはどうすればいい?

自己都合で退職した場合、原則として給付までに待期期間と一定の給付制限期間があるため、すぐには失業保険を受け取れません。ただし、条件によってはこの給付制限が免除されたり短縮されたりすることがあります。

まずは「通常の流れ」と「例外的にすぐもらえるパターン」を確認しましょう。

通常は給付制限あり|すぐにもらえないのが基本

失業保険は、自己都合で退職した場合、まず離職後に7日間の「待期期間」が設けられます。これに続いて、原則1ヶ月※の「給付制限期間」が適用されます。

その後の初回認定日を経て、約1週間後に初回の手当が振り込まれる仕組みです。

たとえば、月初に退職してすぐに手続きを進めた場合でも、実際に手当が振り込まれるのはおよそ60日後となります。つまり、退職直後からすぐに給付が始まるわけではなく、一定の無収入期間を見越して生活設計を立てておく必要があります。

※2025年4月に雇用保険法が改正され、給付制限は従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。

すぐもらえる例外パターンは主に2つある

給付制限を免除できる制度は以下の2つです。

- 特定受給資格者・特定理由離職者としてハローワークに認定されること

- 教育訓練を受講すること

どちらも所定の手続きと証明が必要ですが、要件を満たせば給付制限が免除され、待期期間終了後すぐに失業保険の給付が始まります。

| 比較項目 | 特定受給資格者・特定理由離職者 | 教育訓練 |

|---|---|---|

| 対象者 | 妊娠・介護・契約終了など「やむを得ない理由」での自己都合退職者 | 原則として雇用保険に通算で3年以上加入している方(初めて利用する場合は1年以上で可) |

| 給付開始時期 | 待機期間(7日)後すぐ | 教育訓練終了後に支給申請(給付制限免除) |

| もらえる手当 | 基本手当(失業保険) | 教育訓練給付金 |

| 注意点 | 離職理由の証明が必要/書類不備で認定されない場合あり | 講座の申込、支給申請が必要/欠席等で手当が停止されることも |

上記のように、特定受給資格者・特定理由離職者と教育訓練はいずれも給付制限を免除できる制度ですが、対象者の条件や申請方法には違いがあります。

特定受給資格者・特定理由離職者・教育訓練の詳しいポイントと活用手順

「特定受給資格者・特定理由離職者」「教育訓練」は、いずれも給付制限を免除する制度ですが、それぞれ要件や手続きが異なります。

ここでは具体的に、どうすれば活用できるのかを解説します。

特定受給資格者・特定理由離職者に該当する条件と注意点

特定受給資格者・特定理由離職者とは、「やむを得ない事情で自己都合退職した」とハローワークが認めたケースを指します。

具体的には以下のような理由が該当します。

- 有期契約の終了(雇い止め)

- 妊娠・出産・育児・介護

- 配偶者の転勤・家庭の事情による引越し

- 自身の健康悪化や体調不良

認定には、離職票の「離職理由」欄の記載や、診断書、証明書類の提出が必要です。証拠の準備が不十分な場合、制度を活用できなくなるため注意しましょう。

参考:ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

避けたほうがいい退職理由と書き方のコツ

特定受給資格者・特定理由離職者として認定されるかどうかは、「理由そのもの」よりも「説明の仕方」に左右されることがあります。

| NGな記載 | 認定されやすい書き方 |

|---|---|

| 一身上の都合 | 契約期間満了のため退職 |

| 人間関係が合わなかった | 精神的ストレスで体調を崩し、医師から退職を勧められた |

たとえば「一身上の都合」と記載してしまうと、どんなに正当な理由があっても自己都合と判断される可能性が高くなります。精神的な不調や健康上の問題が理由であれば、医師の診断書を添えることで説得力が増し、認定されやすくなる場合があります。

実際の事情を補足資料や申立書で丁寧に説明することが大切です。退職時の伝え方や書類の記載内容は、支給の可否に直結するため、あらかじめ慎重に確認しておきましょう。

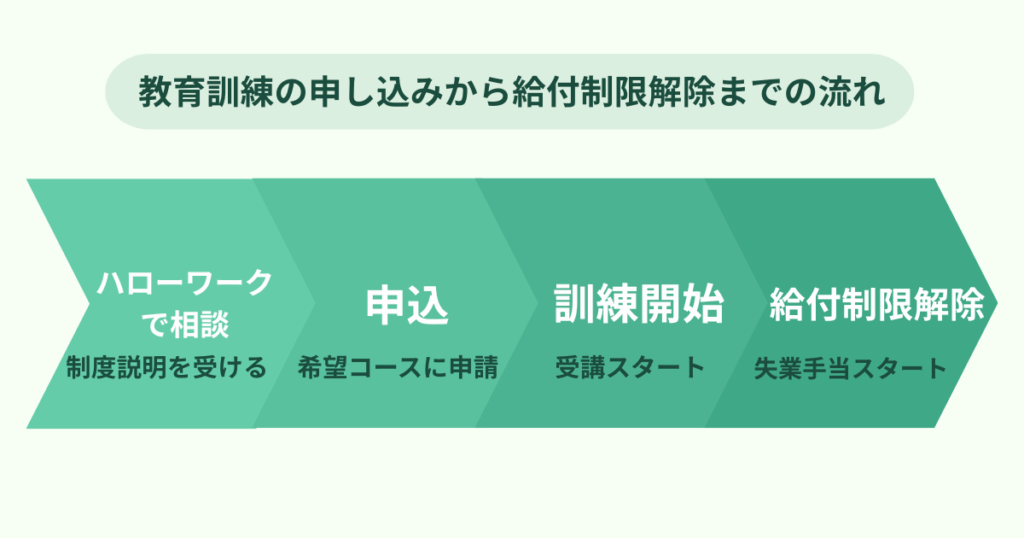

教育訓練を使う場合の流れと申込スケジュール

教育訓練を受講すれば、給付制限なしですぐに失業手当を受け取れます。

申し込みから給付制限解除までの流れは、以下のとおりです。

- ハローワークで相談・教育訓練の案内を受ける

- 希望コースに申込

- 受講開始日以降給付制限解除、失業手当の支給対象

なお、この給付制限の免除は、2025年4月の法改正で正式に制度化されました。活用を検討している方は、あらかじめ最新の支給要件を確認しておきましょう。

2025年4月改正でどう変わった?失業保険の支給タイミングと対象者

2025年4月以降、自己都合退職者に対する失業保険の給付制限は、原則として1ヶ月に短縮されました。これにより、従来のように2〜3ヶ月待つ必要はなく、待期期間(7日間)+1ヶ月の給付制限を経て、最短で約60日後に受給が開始されます。

ただし、「自己都合でも早くもらえる」=給付制限そのものが免除されるケースは、別の制度による特例扱いです。

代表的なのが以下の2つです。

- 特定受給資格者・特定理由離職者:契約満了、病気、介護、妊娠・出産などやむを得ない事情による退職

- 教育訓練の受講:受講開始日以降、給付制限なしで支給開始

これらに該当する場合は、待期期間終了後すぐに支給が始まるため、1ヶ月の給付制限もありません。

したがって、「誰でも1ヶ月に短縮された」とはいえ、さらに早くもらえるかどうかは退職理由や行動次第です。制度の違いを正しく理解して、適切な申請準備を進めましょう。

まとめ

自己都合で退職した場合でも、条件を満たせば失業保険を早く受け取れる可能性があります。特定受給資格者・特定理由離職者に該当するケースでは給付制限が免除され、待期期間終了後すぐに支給が始まることもあります。また、教育訓練を受講することで、制限を受けずに失業手当を受け取れる制度も用意されています。

支給開始のタイミングや受給額には個人差があり、制度を正しく理解していなければ思わぬ損をすることもあります。退職を控えている方や申請を検討している方は、早めにハローワークで確認しておくとよいでしょう。