自己都合で退職した場合、「失業保険はもらえないのでは?」「申請してもすぐには支給されないのでは?」と不安を感じる方も少なくありません。

結論から言えば、自己都合退職でも条件を満たせば失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)を受け取れます。ただし、会社都合と比べると給付までの流れや支給期間に違いがあるため、制度の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

この記事では、受給の条件や手続きの流れ、実際にもらえる金額の目安に加えて、給付を早めるための工夫や注意点も解説します。無駄なくスムーズに支給を受けるために、ぜひチェックしておきましょう。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。

自己都合退職でも失業保険はもらえる?基本ルールを解説

自己都合退職でも条件を満たせば失業保険を受け取れます。ただし、会社都合退職と比べて給付制限期間があるなど、いくつかの違いがあります。

失業保険を受け取るための基本条件は以下の通りです。

- 雇用保険加入期間:退職前の2年間で、合計12ヶ月以上働いていること

- 求職の意思と能力:就職活動をしており、ハローワークに求職登録をしていること

- 失業状態:現在働いておらず、週20時間以上の労働をしていないこと

重要なのは「連続して働いていること」です。1年以上の空白期間があると、それ以前の雇用期間はカウントされません。

参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

会社都合との違いとは?|受給条件・給付制限の差

最大の違いは「給付制限期間」の有無です。自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加え、原則1ヶ月間※の給付制限があります。ただし、懲戒解雇や直近5年以内に2回以上受給している場合は、引き続き3ヶ月の給付制限が適用されます。

| 比較項目 | 自己都合退職 | 会社都合退職 |

|---|---|---|

| 雇用保険加入期間 | 退職前2年間で12ヶ月以上 | 退職前1年間で6ヶ月以上 |

| 待機期間 | 7日間(共通) | 7日間(共通) |

| 給付制限期間 | 原則1ヶ月(※) | なし |

| 最大支給日数 | 90〜150日(勤続年数による) | 90〜330日(年齢・勤続年数による) |

| 代表的な退職理由 | 転職、人間関係、体調不良など | 解雇、倒産、パワハラなど |

※2025年4月に雇用保険法が改正され、給付制限は従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。

参考: 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律」の概要

自己都合でも「特定受給資格者・特定理由離職者」なら給付制限なしで受給可能

自己都合退職でも、一定の事情があれば給付制限なしで支給を受けられます。これに該当するのが「特定受給資格者・特定理由離職者」と呼ばれるケースです。

代表的な理由は以下の通りです。

- 契約期間満了による離職

- 妊娠・出産・育児・介護

- 長時間労働やハラスメント(改善されなかった場合)

- 通勤困難(引っ越しや交通事情など)

- 家庭の事情や配偶者の転勤などによる離職

該当するかどうかは、離職票の記載内容とハローワークでの聞き取りによって判断されます。

参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」

自己都合退職後に失業保険をもらうための手続き

自己都合退職でも、雇用保険の加入期間や求職の意思があれば失業保険を受け取れますが、受給にはハローワークでの手続きが欠かせません。

申請のタイミングや準備する書類が不十分だと、給付開始が遅れるだけでなく、最悪の場合は受給資格を失うリスクもあります。

ここでは、退職後に行うべき具体的な申請ステップや、失業保険をスムーズに受け取るための準備事項について解説します。

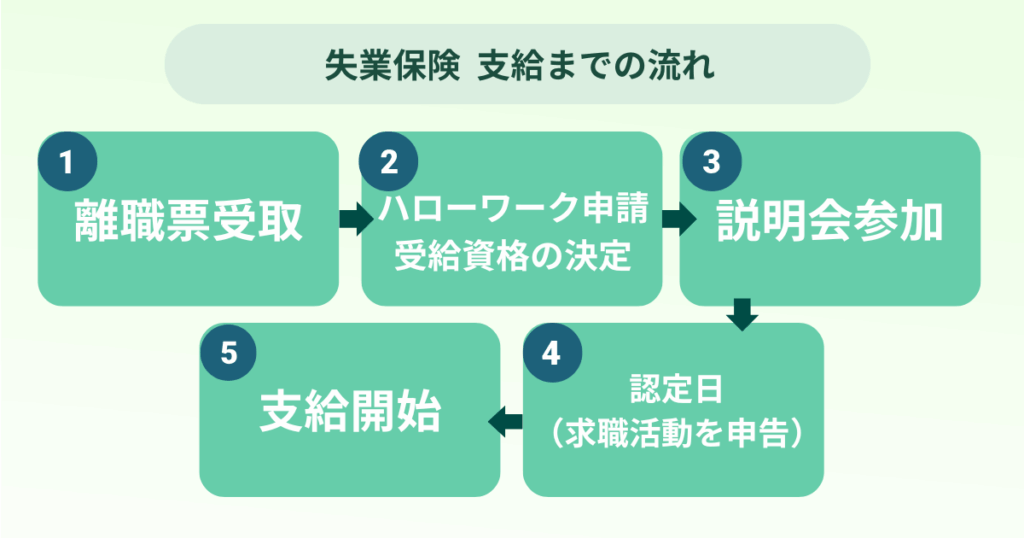

ハローワークでの申請ステップと必要書類

以下は、自己都合退職後の一般的な申請ステップです。

- 離職票を受け取る(退職から2〜3週間後が目安)

- ハローワークで求職申込み・受給申請を行う

- 受給資格が決定し、初回認定日が通知される

- 雇用保険受給説明会に参加(申込みから約1週間後)

- 失業認定を4週間ごとに受ける

- 自己都合退職の場合は、給付制限1ヶ月後に支給開始(初回認定日から約1週間後に振込)

※一部の自治体では、オンラインでの求職申込みや受給説明会に対応している場合もあります。

必要書類(初回申請時)

- 離職票1・2

- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

- 写真(縦3cm×横2.4cm)2枚

- 本人名義の通帳またはキャッシュカード

※自治体によってはオンラインでの求職申込みや説明会も一部対応しています。

離職票はいつ届く?もらえない場合の対処法

離職票は退職から2〜3週間後に届くのが一般的です。

発行スケジュール

- 退職日から約10日後:会社がハローワークに離職証明書を提出

- その後1〜2週間:離職票が自宅に郵送される

届かない場合の対処手順

- 退職から3週間後:会社に電話で確認

- 退職から1ヶ月後:会社に書面で催促

- それでも届かない場合:退職から12日経過しても離職票が届かない場合、ハローワークで仮申請が可能

会社が倒産等で発行できない場合

離職票は基本必須ですが、会社が倒産等で発行できない場合は、下記が必要になる可能性があります。

- 会社に在籍していたこと確認できる書類

- 出勤簿等の勤怠確認できる書類(1年分)

- 給与明細(1年分)

失業保険を早く受け取るためのコツ【自己都合退職者向け】

自己都合退職でも、工夫次第で給付を早めることが可能です。

通常は1ヶ月の給付制限期間がありますが、退職理由の見直しや職業訓練の活用により、この期間を回避できる場合があります。

ここでは、自己都合退職者が知っておくべき具体的な方法を解説します。

給付制限を回避できる退職理由とは?

以下のような理由があれば、給付制限がかからず支給が始まります。

- 長時間労働や残業の常態化(36協定違反レベル)

- パワハラ・セクハラ・嫌がらせ

- 給料の未払い・大幅な減額

- 妊娠・出産・育児・介護など正当な事情

また、「自己都合退職」として扱われた場合でも、証明書類(医師の診断書、勤務表、労基署への相談記録など)を提出すれば、特定受給資格者・特定理由離職者に認定される可能性があります。

離職票の退職理由の書き方に注意!

離職票に書かれる退職理由は、失業保険の受給条件に直接関わる大切なポイントです。

特に、自己都合退職の場合に「一身上の都合」とだけ記載されていると、給付制限ありの通常扱いになってしまいます。しかし、実際には長時間労働やハラスメント、家庭の事情など、正当な理由があれば特定受給資格者・特定理由離職者として扱われる可能性もあります。

退職理由に事情がある場合は、会社側に内容の記載を相談するか、ハローワークでの申告時に状況をしっかり説明し、必要に応じて証明書類を準備しておくことが大切です。

教育訓練講座の受講で給付制限が免除に

2025年4月の制度改正により、特定の教育訓練を受講することで、自己都合退職でも給付制限がかからずに失業保険を受け取れるようになりました。

対象となるのは、公共職業訓練や厚生労働省が認定する教育訓練給付講座(いわゆるリスキリング)などです。

受講の開始時期や申請手順を間違えると対象外になることもあるため、受講を検討している場合は、退職前後にハローワークへ相談するのが確実です。

参考:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」

自己都合退職で失業保険はいくら・何日もらえる?

自己都合で退職した場合、どれくらいの金額が、どのくらいの期間支給されるのかは、多くの方が気になるポイントです。

失業保険の支給額や受給期間は、退職前6ヶ月の給与や勤続年数をもとに決まり、自己都合か会社都合かによっても大きく異なります。

ここでは、自己都合退職を前提に、受給額の目安や支給日数の仕組みをわかりやすく解説します。

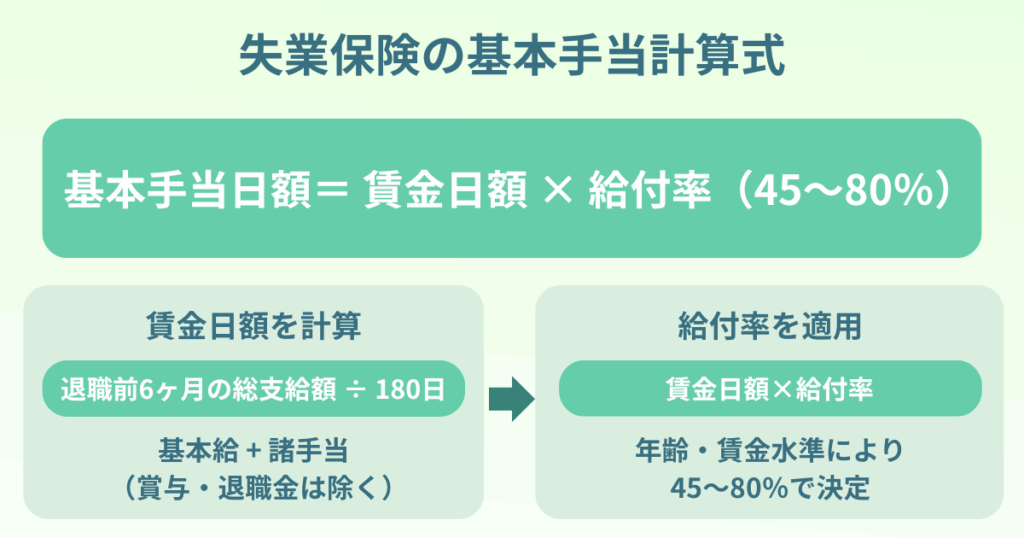

受給額の計算方法とシミュレーション

失業保険の1日あたりの支給額(=基本手当日額)は、「退職前6ヶ月の給与をもとにした日額 × 給付率(45〜80%)」で算出されます。

この給付率は、賃金が低いほど高くなる仕組みで、年齢に応じて上限日額も異なります。

以下は代表的なシミュレーション例です。

【例1】25歳・月給20万円の場合

- 1日あたりの支給額:約4,900円

- 1ヶ月あたりの支給額:約14万円

- 支給期間:3ヶ月(自己都合)

- 合計金額の目安:約42万円

【例2】35歳・月給35万円の場合

- 1日あたりの支給額:約6,300円

- 1ヶ月あたりの支給額:約19万円

- 支給期間:3ヶ月(自己都合)

- 合計金額の目安:約57万円

なお、基本手当日額には年齢別の上限が設けられており、年齢が高いほど支給上限が高くなる傾向があります(例:30歳未満は約7,255円、45〜59歳は約8,870円)。

詳しくは厚生労働省が公開している日額早見表をご確認ください。

※参考:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更(令和7年8月から)」

支給日数は年齢・勤続年数でどう変わる?

自己都合退職の場合の支給日数は、原則として勤続年数のみによって決まります。会社都合とは異なり、年齢は影響しません。

| 勤続年数 | 支給日数(目安) |

|---|---|

| 1〜10年 | 90日(約3ヶ月) |

| 10〜20年 | 120日(約4ヶ月) |

| 20年以上 | 150日(約5ヶ月) |

支給日数が短いため、自己都合退職では長期間の生活支援を想定しづらい側面があります。ただし、長く勤めていた人ほど支給期間も延びる仕組みのため、退職前のキャリア年数が直接的に反映される制度といえるでしょう。

なお、心身の不調や障害などで再就職が難しいと判断された場合は、「就職困難者」として支給日数がさらに延長される特例が適用されることもあります。該当するかどうかは、ハローワークでの聞き取りや医師の診断書などをもとに個別に判断されます。

※参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

まとめ

自己都合で退職しても、雇用保険の加入期間があり、就職の意思があれば失業保険を受け取れます。

ただし、会社都合と比べると給付までの流れや支給日数に違いがあるため、制度の仕組みをよく理解し、退職理由や申請内容を正確に伝えることが重要です。

生活の立て直しや再就職の準備を進めるうえでも、自分に合った受給方法を見極め、制度を上手に活用していきましょう。